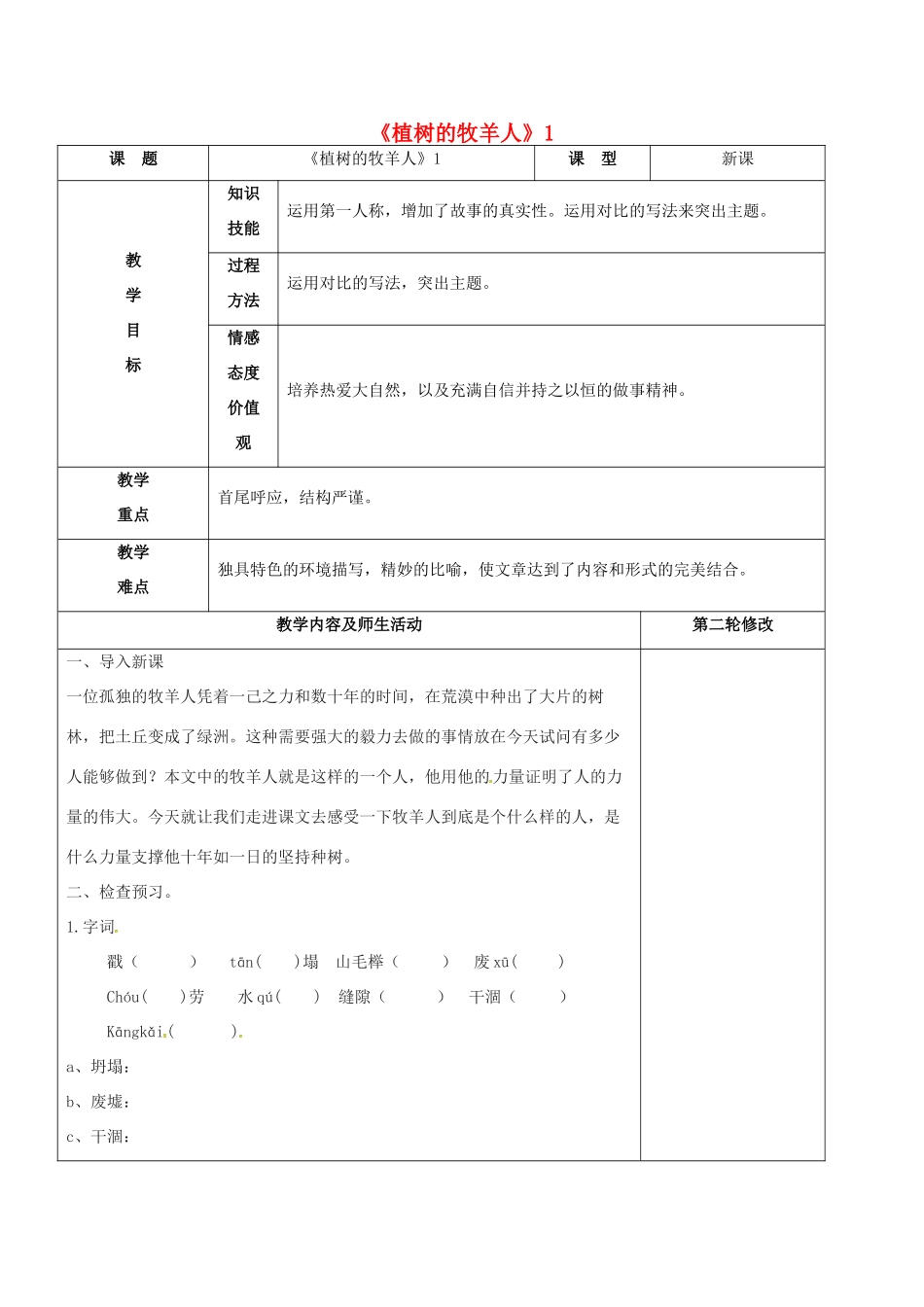

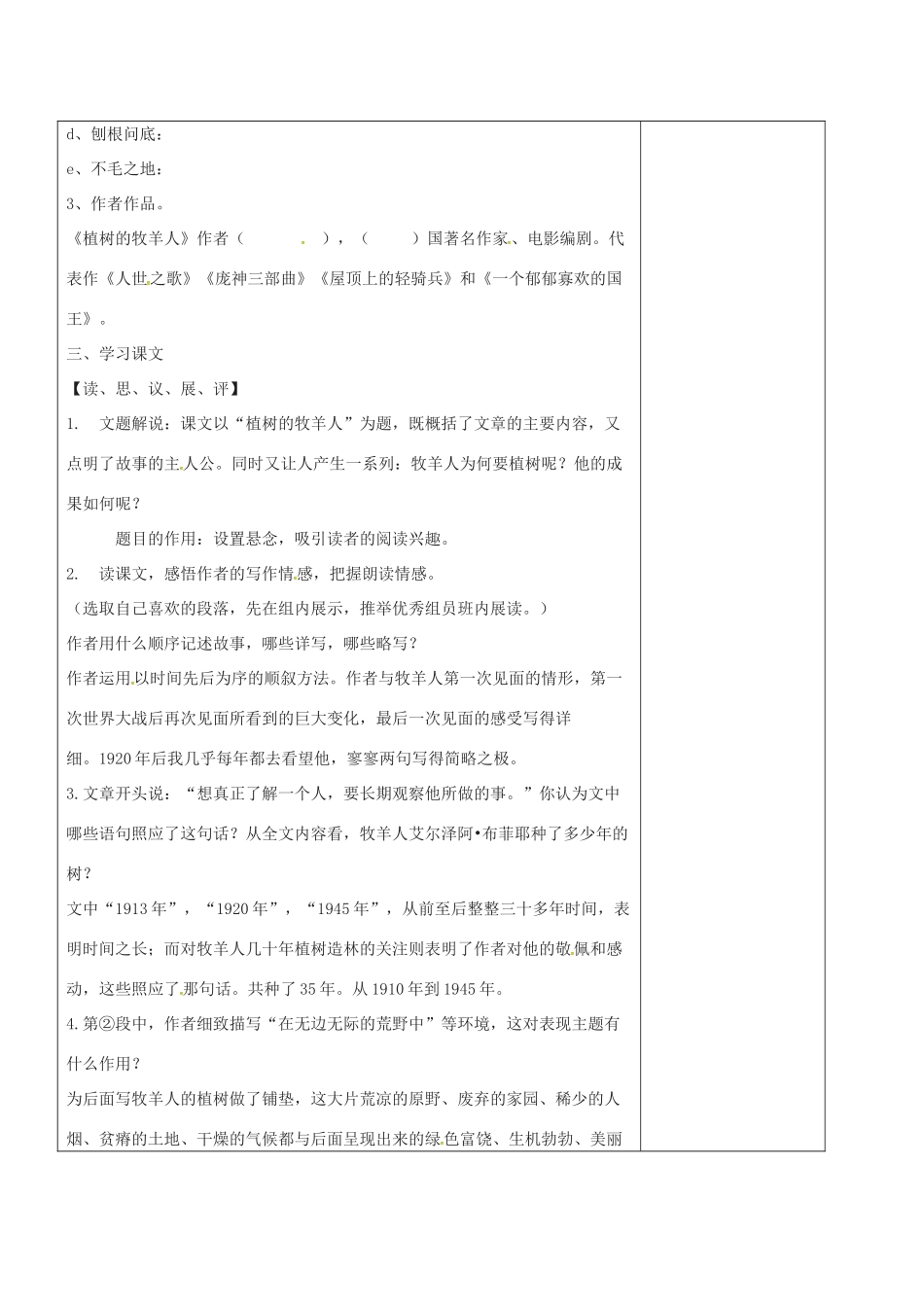

《植树的牧羊人》1课题《植树的牧羊人》1课型新课教学目标知识技能运用第一人称,增加了故事的真实性。运用对比的写法来突出主题。过程方法运用对比的写法,突出主题。情感态度价值观培养热爱大自然,以及充满自信并持之以恒的做事精神。教学重点首尾呼应,结构严谨。教学难点独具特色的环境描写,精妙的比喻,使文章达到了内容和形式的完美结合。教学内容及师生活动第二轮修改一、导入新课一位孤独的牧羊人凭着一己之力和数十年的时间,在荒漠中种出了大片的树林,把土丘变成了绿洲。这种需要强大的毅力去做的事情放在今天试问有多少人能够做到?本文中的牧羊人就是这样的一个人,他用他的力量证明了人的力量的伟大。今天就让我们走进课文去感受一下牧羊人到底是个什么样的人,是什么力量支撑他十年如一日的坚持种树。二、检查预习。1.字词戳()tān()塌山毛榉()废xū()Chóu()劳水qú()缝隙()干涸()Kāngkǎi()a、坍塌:b、废墟:c、干涸:d、刨根问底:e、不毛之地:3、作者作品。《植树的牧羊人》作者(),()国著名作家、电影编剧。代表作《人世之歌》《庞神三部曲》《屋顶上的轻骑兵》和《一个郁郁寡欢的国王》。三、学习课文【读、思、议、展、评】1.文题解说:课文以“植树的牧羊人”为题,既概括了文章的主要内容,又点明了故事的主人公。同时又让人产生一系列:牧羊人为何要植树呢?他的成果如何呢?题目的作用:设置悬念,吸引读者的阅读兴趣。2.读课文,感悟作者的写作情感,把握朗读情感。(选取自己喜欢的段落,先在组内展示,推举优秀组员班内展读。)作者用什么顺序记述故事,哪些详写,哪些略写?作者运用以时间先后为序的顺叙方法。作者与牧羊人第一次见面的情形,第一次世界大战后再次见面所看到的巨大变化,最后一次见面的感受写得详细。1920年后我几乎每年都去看望他,寥寥两句写得简略之极。3.文章开头说:“想真正了解一个人,要长期观察他所做的事。”你认为文中哪些语句照应了这句话?从全文内容看,牧羊人艾尔泽阿•布菲耶种了多少年的树?文中“1913年”,“1920年”,“1945年”,从前至后整整三十多年时间,表明时间之长;而对牧羊人几十年植树造林的关注则表明了作者对他的敬佩和感动,这些照应了那句话。共种了35年。从1910年到1945年。4.第②段中,作者细致描写“在无边无际的荒野中”等环境,这对表现主题有什么作用?为后面写牧羊人的植树做了铺垫,这大片荒凉的原野、废弃的家园、稀少的人烟、贫瘠的土地、干燥的气候都与后面呈现出来的绿色富饶、生机勃勃、美丽幸福的乐园似的情景形成鲜明对照,突出了牧羊人植树所创造的奇迹。“那是六月晴朗的一天,太阳快要把人烤焦了。在毫无遮拦的高地上,风吹得人东倒西歪。狂风呼啸着穿过破房子的缝隙,像一只饥饿的野兽发出的吼叫。”属于什么描写?有什么作用?渲染了荒凉的气氛,突出此地环境的恶劣。暗示了种树的艰难,烘托了牧羊人坚韧、顽强的品质。与下文改变后的环境形成鲜明的对比。5.阅读第③段直接描写牧羊人的内容,概括说说他是一个什么样的人?从正面直接的刻画牧羊人的性格,从中可看出他是一个积极生活、态度认真、勤劳不懈、坚韧执着的人。6.第④段作者主要采用什么手法刻画人物?m]作者主要采用了动作描写和语言(对话)描写的方法刻画人物。教学反思