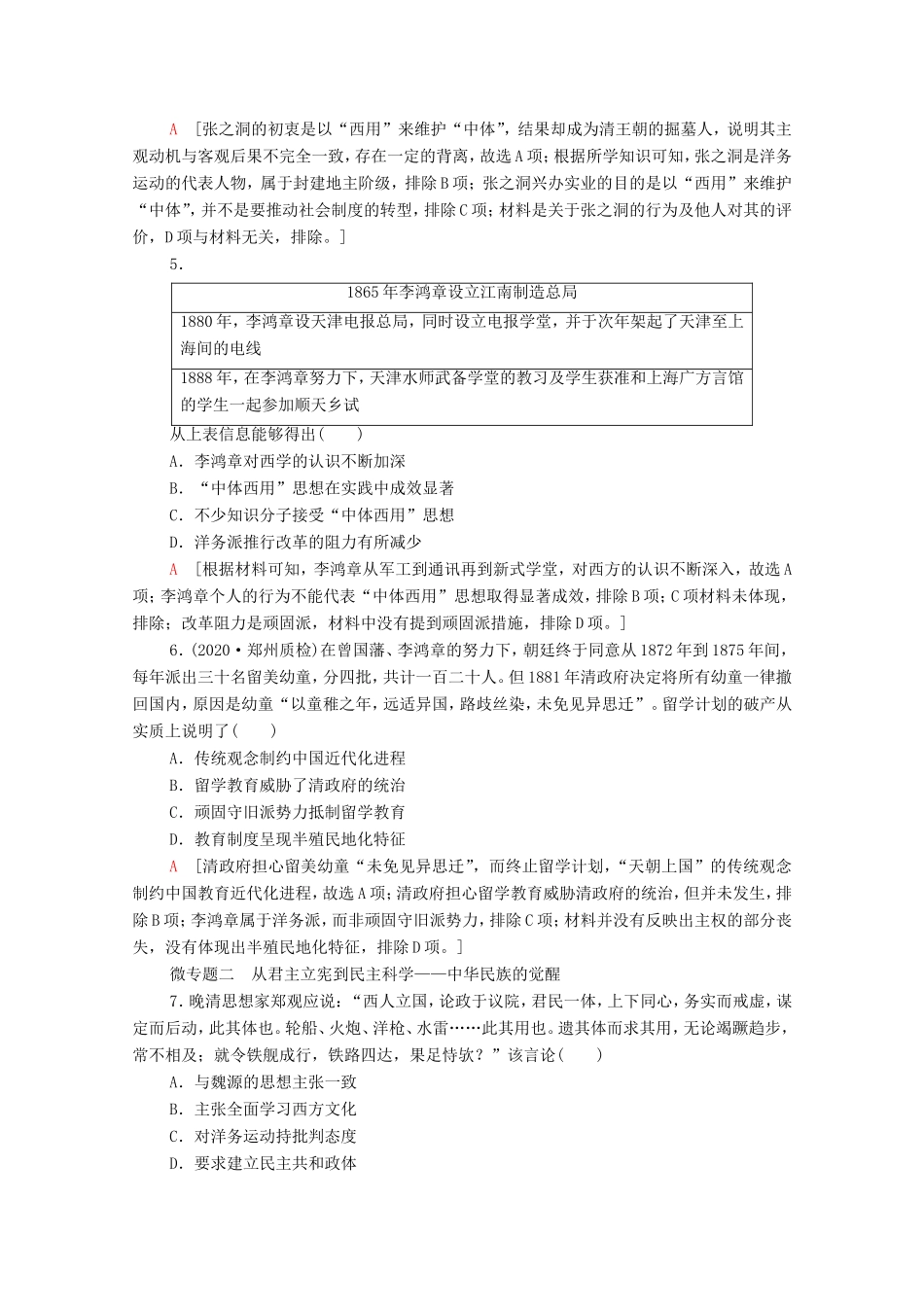

专题限时集训(六)求变——近现代中国思想的发展演变(建议用时:30分钟)微专题一从“开眼看世界”到“中体西用”——地主阶级的救国梦1.鸦片战争后,清朝统治阶级中出现了“以商制夷”“以夷制夷”“师夷制夷”“以民制夷”“以静制夷”等思想,这些思想呈现出相互交错、互为参差之势。上述种种制夷思想()A.仍保留有传统夷夏观念的色彩B.表明开启民智成为当时首要任务C.因具有空想性而无法付诸实施D.反映出统治阶级政见的根本分歧A[材料表明鸦片战争后统治阶级中的不同主张的共同点是“制夷”,体现出保留传统的华夷观念,故选A项;材料只涉及开启民智,没有体现是“首要任务”,排除B项;其中有的主张不是没有实施,比如后来的洋务运动,排除C项;统治阶级在“制夷”的手段上有分歧,但没有“根本”分歧,排除D项。]2.陈旭麓在《近代中国社会的新陈代谢》中写道:“这场战争,自西方人1514年到中国起,是他们积325年窥探之后的一逞。对于中国人来说,这场战争是一块界碑。它铭刻着中世纪古老的社会在炮口逼迫下赶往近代的最初的一步。”材料中的“一块界碑”对于中国人来说是指()A.“向西方学习”的新思潮萌发B.英国通商要求得到满足C.中国传统农业向近现代农业转变D.真正意义上的民主革命开始A[“它铭刻着中世纪古老的社会在炮口逼迫下赶往近代的最初的一步”指鸦片战争后中国人主动走向近代的最初动作,一般指新思潮的萌发,故选A项。]3.19世纪六七十年代,王韬在谈到“中体西用”时说:“形而上者中国也,以道胜;形而下者西人也,以器胜,如徒颂美西人,而贬己所守,未窥为治之本原者也。”该言论()A.对士大夫具有诱导作用B.是早期维新派的典型主张C.认识到洋务运动的弊端D.表明中体和西用互不关联A[题干中王韬对洋务派的“中体西用”的策略进行了肯定——通过肯定中国传统文化而更好地学习西方先进技术,故选A项。]4.张之洞兴实业、办学堂、练新军,以“中体西用”口号使西学进入清朝官方的意识形态体系。孙中山评价其是不言革命之大革命家,更有学者认为张之洞是清王朝的掘墓人。这反映了张之洞()A.主观动机与客观后果的背离B.转变为资产阶级的代表C.推动了中国社会制度的转型D.促进实业救国思潮兴起A[张之洞的初衷是以“西用”来维护“中体”,结果却成为清王朝的掘墓人,说明其主观动机与客观后果不完全一致,存在一定的背离,故选A项;根据所学知识可知,张之洞是洋务运动的代表人物,属于封建地主阶级,排除B项;张之洞兴办实业的目的是以“西用”来维护“中体”,并不是要推动社会制度的转型,排除C项;材料是关于张之洞的行为及他人对其的评价,D项与材料无关,排除。]5.1865年李鸿章设立江南制造总局1880年,李鸿章设天津电报总局,同时设立电报学堂,并于次年架起了天津至上海间的电线1888年,在李鸿章努力下,天津水师武备学堂的教习及学生获准和上海广方言馆的学生一起参加顺天乡试从上表信息能够得出()A.李鸿章对西学的认识不断加深B.“中体西用”思想在实践中成效显著C.不少知识分子接受“中体西用”思想D.洋务派推行改革的阻力有所减少A[根据材料可知,李鸿章从军工到通讯再到新式学堂,对西方的认识不断深入,故选A项;李鸿章个人的行为不能代表“中体西用”思想取得显著成效,排除B项;C项材料未体现,排除;改革阻力是顽固派,材料中没有提到顽固派措施,排除D项。]6.(2020·郑州质检)在曾国藩、李鸿章的努力下,朝廷终于同意从1872年到1875年间,每年派出三十名留美幼童,分四批,共计一百二十人。但1881年清政府决定将所有幼童一律撤回国内,原因是幼童“以童稚之年,远适异国,路歧丝染,未免见异思迁”。留学计划的破产从实质上说明了()A.传统观念制约中国近代化进程B.留学教育威胁了清政府的统治C.顽固守旧派势力抵制留学教育D.教育制度呈现半殖民地化特征A[清政府担心留美幼童“未免见异思迁”,而终止留学计划,“天朝上国”的传统观念制约中国教育近代化进程,故选A项;清政府担心留学教育威胁清政府的统治,但并未发生,排除B项;李鸿章属于洋务派,而非顽固守旧派势力,排除C项;材料并没有反映出主权的部分丧失,...