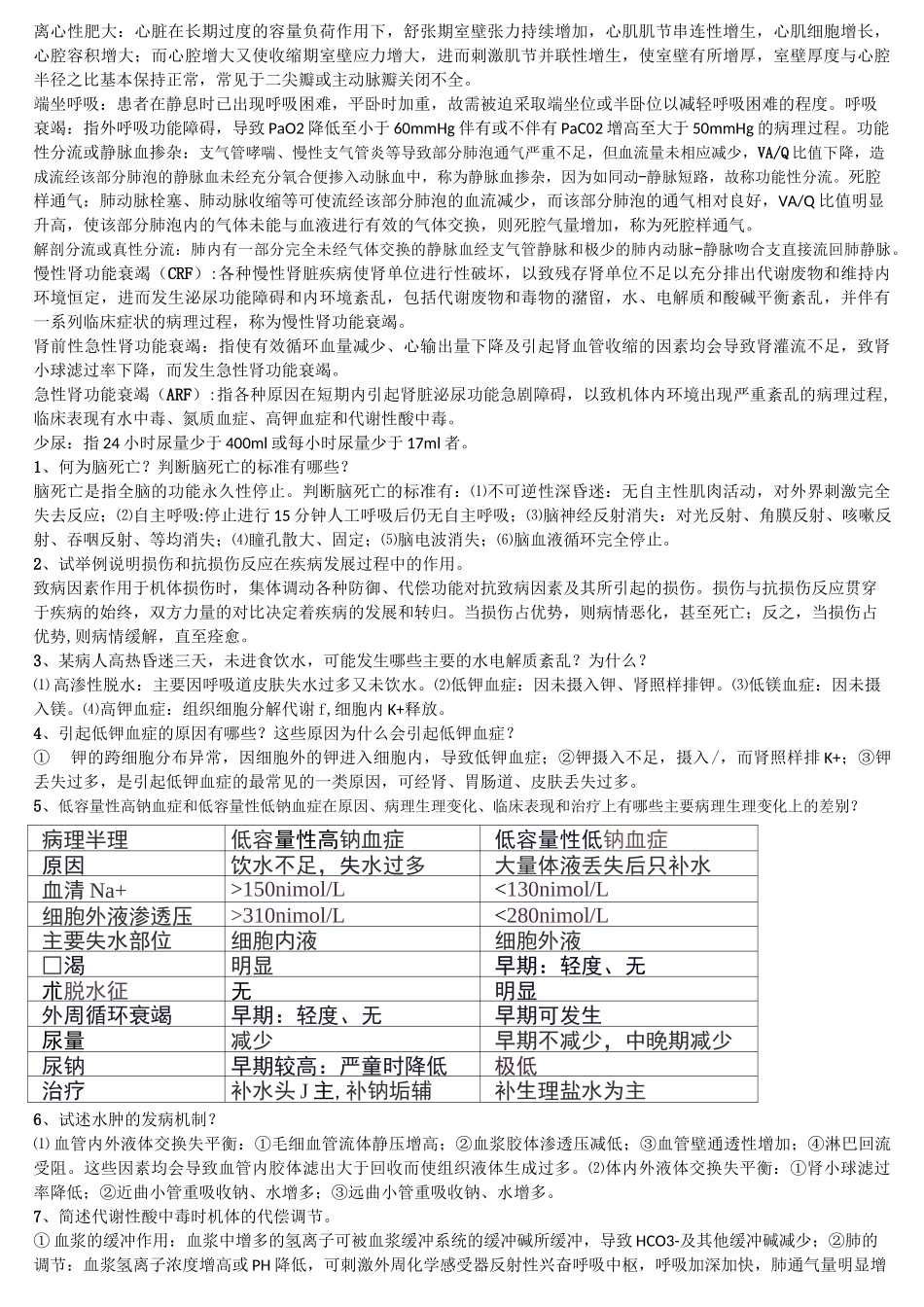

名词解释:病理生理学:一门研究疾病发生、发展、转归的规律和机制的科学,重点研究疾病中功能和代谢的变化。基本病理过程:指多种疾病中可能出现的、共同的、成套的功能、代谢和结构的异常变化。健康:不仅是没有疾病和病痛,而且是躯体上、精神上和社会上处于完好状态。诱因:能加强病因的作用或促进疾病发生发展的因素,即诱发因素的简称。疾病:机体在一定的条件下受病因损害作用后,因机体自稳调节紊乱而发生的异常生命活动过程。完全康复:指疾病时所发生的损伤性变化完全消失,机体的自稳调节恢复正常。低渗性脱水:失钠多于失水,血清Na+浓度<130mmol/L,血浆渗透压<280mmol/L,伴有细胞外液量的减少,又称低容量性低钠血症。低容量性高钠血症:又称为低渗性性脱水,其特点是失Na+多于失水,血清Na+浓度〈130mmol/L,血浆渗透压〈280mmol/L,伴有细胞外液量的减少。水肿:过多的液体在组织间隙或体腔内积聚称为水肿。高钾血症:血清钾浓度高于5.5mmol/L称为高钾血症。代谢性酸中毒:指细胞外液H+增加和(或)HCO3-丢失而引起的以血浆HCO3-减少、pH呈降低趋势为特征的酸碱平衡紊乱。呼吸性酸中毒:指CO2排出障碍或吸入过多引起的以血浆H2CO3浓度升高、pH呈降低趋势为特征的酸碱平衡紊乱。代谢性碱中毒:指细胞外液碱增多或H+丢失而引起的以血浆HCO3-增多、pH呈上升趋势为特征的酸碱平衡紊乱。SB(标准碳酸氢盐):指全血在标准条件下,即PaCO2为40mmHg,温度为38oC,血红蛋白氧饱和度为100%侧得的血浆中HCO3"量,正常范围使22〜27mmol/L,平均为24mmol/L。缓冲碱(BB):血液中一切具有缓冲作用的负离子碱的总和。碱剩余(BE):指标准条件下,用酸或碱滴定全血标本至pH7.40时所需的酸或碱的量。阴离子间隙(AG):指血浆中未测定的阴离子与未测定的阳离子的差值。缺氧:因组织供氧减少或用氧障碍引起细胞代谢、功能和形态结构异常变化的病理过程称为缺氧。血氧分压(PO2):物理溶解于血液中的氧产生的张力称为血氧分压。血氧容量(CO2max):指在38°C、氧分压为150mmHg、二氧化碳分压为40mmHg的条件下,100ml血液中的血红蛋白被氧充分饱和时最大携氧量称为血氧容量,取决于Hb的质和量。血氧含量(CO2):100ml血液中的血红蛋白所结合的氧量,包括结合于Hb中的氧和溶解于血浆中的氧量,主要取决于血氧分压和血氧容量。血红蛋白氧饱和度(SO2):指Hb实际结合的氧和最大结合的氧的百分比,取决于氧分压。P50:指Hb氧饱和度为50%时的氧分压,是反映Hb与氧亲和力的指标,正常值为26-27mmHg。发绀:当毛细血管血液中脱氧血红蛋白的平均浓度超过5g/dl时,皮肤和黏膜呈青紫色,称为发绀。组织性缺氧:在组织供氧正常的情况下,因细胞不能有效地利用氧而导致的缺氧称为组织性缺氧。发热:由于致热原的作用使体温调定点上移而引起调节性体温升高,超过0.5C时,称为发热。过热:由于体温调节障碍,或散热障碍及产热器官功能异常等原因,调定点并未发生移动,只是体温调节机构不能将体温控制在与调定点相适应的水平上,而引起的被动性体温升高,称之为过热。内生致热原:产内生致热原细胞在发热激活物的作用下,产生和释放的能引起体温升高的物质,称为内生致热原。应激:指机体在受到内外环境因素及社会、心理因素刺激时所出现的全身性非特异性适应反应。热休克蛋白(HSP):指应激反应时细胞新合成或合成增加的一类高度保守的蛋白质,在细胞内发挥作用,属非分泌型蛋白。缺血-再灌注损伤(IRI):在缺血基础上恢复血流后组织损伤反而加重,甚至发生不可逆性损伤的现象称为缺血-再灌注损伤。自由基:指外层电子轨道上含有单个不配对电子的原子、原子团和分子的总称。由氧诱发的自由基称为氧自由基(OFR)。心肌顿抑:指遭受短时间缺血损伤的心肌在恢复血液灌注后一段时间内出现可逆性收缩功能降低的现象。钙超载:各种原因引起的细胞内钙含量异常增多并能够导致细胞结构损伤和功能代谢障碍的现象称为钙超载。休克:指多病因、多发病环节、有多种体液因子参与,以机体循环系统,尤其是微循环功能紊乱、组织细胞灌注不足为主要特征,并可能导致多器官功能障碍甚至衰竭等严重后果的复杂的全身调节紊乱性病理过程。多器...