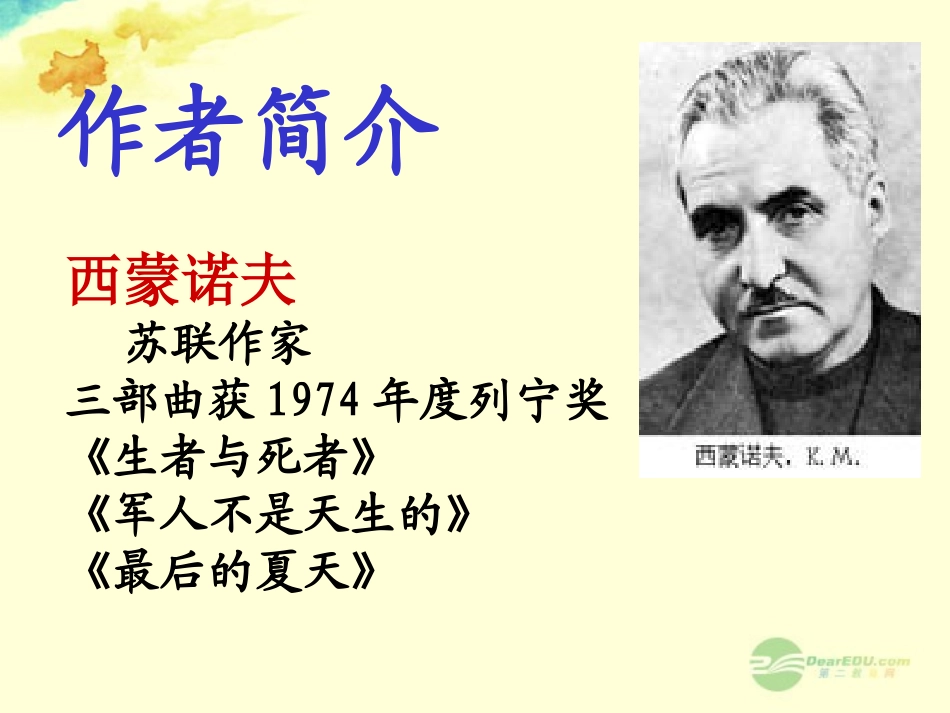

西蒙诺夫作者简介西蒙诺夫苏联作家三部曲获1974年度列宁奖《生者与死者》《军人不是天生的》《最后的夏天》拂晓瓦砾地窖鞠躬颤巍巍肃穆耸立闪烁屏障怀揣舀出匍匐衰老fúlìjiàojūchànmùsǒngshuòpíngchuāiyǎoPúfúshuāi读准下面字词的读音迫击炮pǎi课文记叙了一位南斯拉夫母亲为了不让牺牲在南斯拉夫战场上的苏联红军暴尸荒野,冒着生命危险,艰难的将红军战士的尸体拖进一弹坑埋葬,并在堆起的坟堆上点燃珍藏了45年的两支结婚喜烛的动人故事。本文是一篇战地通讯。•课文叙述了一个怎样的事件?第二次世界大战是人类历史上规模空前的全球性大战,61个国家和地区,20多亿人口被卷入其中。参战兵力超过1亿人,大约9千万士兵和平民伤亡,3千万人流离失所。其空前的广度、深度和烈度,成为人类战争史上的一次大革命,给予军事战略和战争观以巨大影响。1944年9月,苏联和南斯拉夫在莫斯科就苏军进入南斯拉夫领土达成协议。随后又在克拉约瓦最后商定了共同行动计划,10月5日,签署了关于保加利亚军队参加对南斯拉夫领土上的德军作战的南保协定。贝尔格莱德战役的企图是:通过苏、南、保三国军队的共同努力,粉碎“塞尔维亚”集团军积集群,解放被占领的塞尔维亚地区和南斯拉夫首都贝尔格莱德,前往驻希腊的“Ε”集团军群的交通线,不让该集团军群从巴尔干岛南部退却。这样,就构成了苏、南军队统一的作战正面,并为南斯拉夫人民解放军尔后争取本国的完全解放创造了有利条件。说说文中哪些地方让你印象深刻?为了突出某种形象、某种感情,作者往往会对有些内容反复交代和描写。文章对哪些内容进行了不厌其烦地反复描写?对炮火的十一次描写对蜡烛的七次描写对黑围巾的五次交代对老妇人动作的反复描写为人物活动设置了一个典型环境,写出了德军的残忍疯狂,突现了老妇人的不顾生死、临危不惧。对炮火的十一次描写①“做好了坟堆后,老妇人就从她那黑色的大围巾底下,摸出她离开地窖的时候揣在怀里的东西,这是一支大蜡烛,是45年前她结婚的喜烛,她一直舍不得用,珍藏到今天。”(这句话对蜡烛来历的补充说明,点明了这支蜡烛非同寻常的意义,表现了老妇人给红军烈士献出的是一份最珍贵的感情。)②“老妇人对着这烛光,坐在坟边,一动也不动,两臂交叉抱在胸前,披着那黑色的大围巾。”(“黑色”表沉痛哀悼的庄重情感,这一着色,渲染了肃穆气氛,表过了老妇人的哀悼之情。)对老妇人动作的反复描写•三次写“跪”•三次写“爬”•三次“休息”饱受德国法西斯强盗侵略之苦,对侵略者满怀深仇大恨。渴望解放渴望和平,对苏联红军满怀敬意。老妇人:1.最后两句话是什么意思?3.这里的烛光,有什么特殊的象征意义?③“在炮火烧焦了的土地上,在炸弯了的铁器和烧死了的树木中间,那位南斯拉夫母亲的惟一珍爱的东西——她的结婚的花烛——还是明晃晃地点在一个苏联青年的坟头。”(这句话勾画了经战争破坏后的环境,勾画了烛光的背景,控诉了法西斯强盗对人类文明的践踏,再次点出这支蜡烛是结婚的花烛,是老妇人惟一珍爱的东西,点出非同寻常的意义,足以表现南斯拉夫人民对红军烈士至高无尚的感情。)结尾两句话讴歌南斯拉夫母亲对苏联红军烈士最崇高最热烈最诚挚的感情。这种感情不分国界,情同母子。这种感情建立在正义的反侵略的基础上,是人类最美好的感情。听到敲门声,一个年约三十岁的法国女人开了门,她的眼光是善良而镇定的。她的一家人正围坐在饭桌旁边,惊异地盯着他。“我是一个美国兵。”伞兵说,“你们愿意收藏我吗?”------“哦,当然啦。”几分钟后,六个德国兵找来。他们在壁橱里发现了那个美国人,把他从橱碗里拖了出来。而那个收藏了伞兵的法国农民被当场枪毙在自家的庭院里。妻子呜咽,孩子放声大哭起来。德国人为如何处置俘虏发生了争论,于是他们暂时把他推入一间棚屋里。那伞兵蜷身挤出窗口,向树林奔去。德国人听到他逃走。他们跑到棚屋后边来追他,逃跑是没有什么希望的。听到敲门声,一个年约三十岁的法国女人开了门,她的眼光是善良而镇定的。她的一家人正围坐在饭桌旁边,惊异地盯着他。“我是一个美国兵。”伞兵说,“你们愿意收...