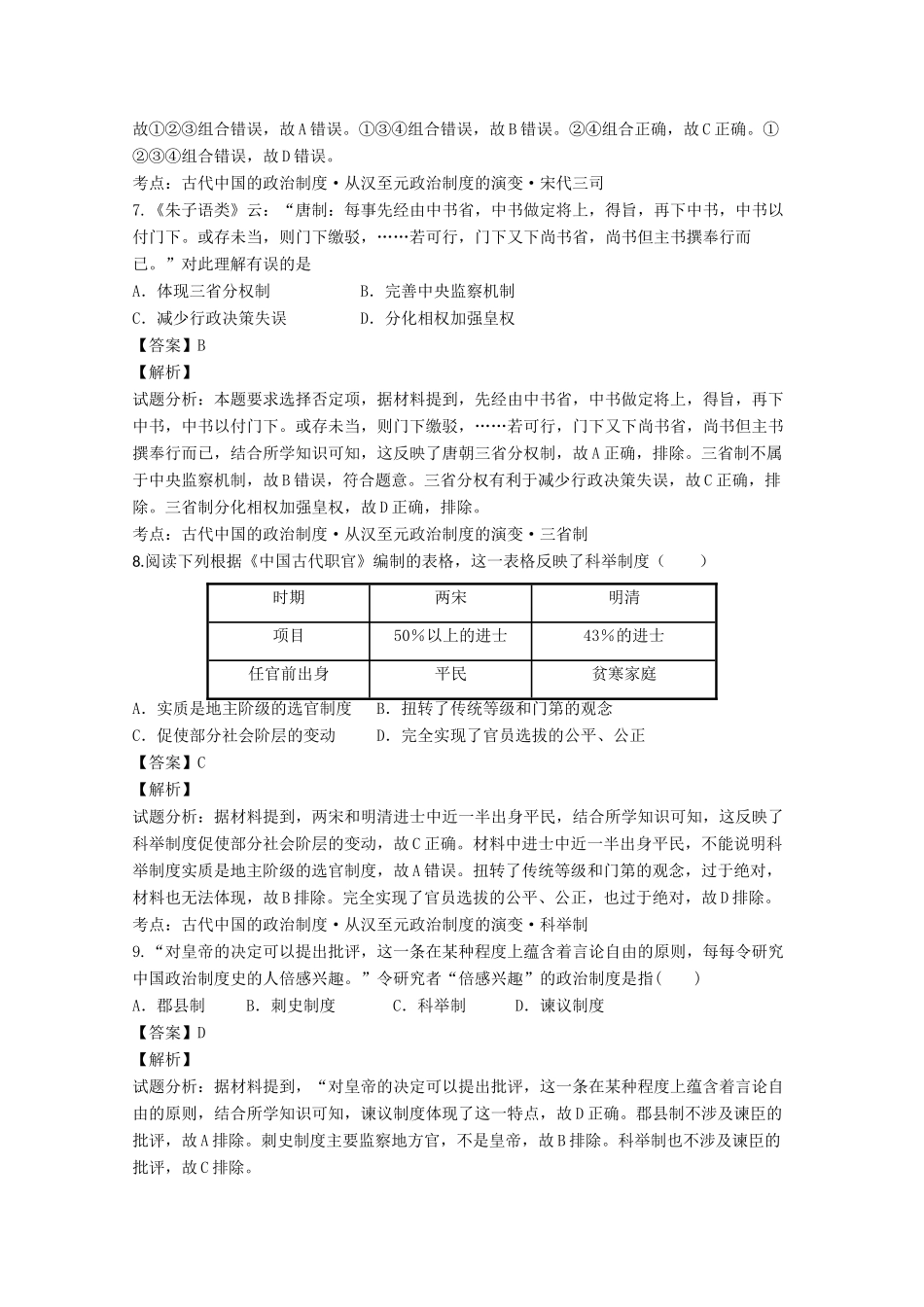

江西省赣州市十四校2016-2017年高一历史上学期期中联考试题(含解析)一、选择题:本大题有25小题,每小题2分,共50分。每题所列的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的。将所选答案用2B铅笔填涂在答题卡上。1.与宗法制行用于贵族社会相对应,普通民众仅有名而无姓氏。春秋以前,史料中提到“百姓”,通常是指()A.贵族B.平民C.官僚D.诸侯【答案】A【解析】试题分析:据材料提到,宗法制行用于贵族社会,普通民众仅有名而无姓氏,结合所学知识可知,姓氏与宗法制度相关,春秋以前,史料中提到“百姓”,通常是指贵族,故A正确。当时平民没有姓氏,故B排除。当时贵族不一定都是官僚,故C排除。诸侯相对于贵族的范围太小,故D排除。考点:古代中国的政治制度·夏、商、西周的政治制度·宗法制与姓氏2.有学者认为:“政治与血缘的结合,看似牢不可破,其实不然。既然周天子授土授民给诸侯叫做‘建国’,诸侯授土授民给卿、大夫叫做‘立家’,因此对于士、庶民而言,就有‘国’与‘家’的对立,他们把自己的宗族称为‘家’,只知效忠于‘家’,而不知效忠于‘国’。”材料表明()A.周天子是天下人的大宗B.宗法制与分封制是互为表里的关系C.分封制在历史上的作用是弊大于利D.分封制隐含着国家分裂割据的因素【答案】D【解析】试题分析:据材料提到,对于士、庶民而言,就有‘国’与‘家’的对立,他们把自己的宗族称为‘家’,只知效忠于‘家’,而不知效忠于‘国’。结合所学知识可知,这反映了分封制易导致地方割据,隐含着国家分裂割据的因素,故D正确。周天子是天下人的大宗,没有突出国与家的对立,故A排除。材料主旨不在于宗法制与分封制是互为表里的关系,故B排除。分封制在前期的作用是利大于弊,后期弊大于利,故C排除。考点:古代中国的政治制度·夏、商、西周的政治制度·分封制3.国学大师钱穆认为,中国古代史“前一段落为秦以前的封建政治,后一段落为秦以后之郡县政治”。以下对这两大“政治”的理解正确的是()A.都是地方制度,加强了中央集权B.前者是贵族政治,后者是官僚政治C.都以血缘为纽带,实现了权力的高度集中D.都顺应了历史潮流,维护了封建统治【答案】B【解析】试题分析:据材料提到,前一段落为秦以前的封建政治,后一段落为秦以后之郡县政治,结合所学知识可知,前者是分封制下的贵族政治,后者是中央集权制下的官僚政治,故B正确。分封制后期不利于加强中央集权,故A排除。只有分封制以血缘为纽带,故B排除。只有中央集权制下的官僚政治才维护了封建统治,故D排除。考点:古代中国的政治制度·秦朝中央集权制度的形成·郡县制4.一位西方学者评论秦始皇:“建立了绝对的专制制度,这一制度以个人亲信为基础,而不考虑世系和教育。”从人类政治文明发展的角度看,这一政治转向的积极意义主要在()A.从血缘政治向官僚政治转变B.从军功政治向文治政治转变C.从分权政治向专制政治转变D.从地方分权向中央集权转变【答案】A【解析】试题分析:据材料提到,绝对的专制制度,这一制度以个人亲信为基础,而不考虑世系和教育,结合所学知识可知,这反映了秦朝建立专制主义中央集权制度,从血缘政治向官僚政治转变,故A正确。材料无法体现从军功政治向文治政治转变,故B排除。材料主旨也不在于从分权政治向专制政治转变,故C排除。材料也没有反映从地方分权向中央集权转变,故D排除。考点:古代中国的政治制度·秦朝中央集权制度的形成·官僚政治5.李清川等在《汉武帝朝丞相群体研究》一文中指出:“武帝(指汉武帝)朝的丞相群体不同于高祖时的功臣丞相又不类于昭宣后的学术丞相,武帝朝丞相是汉代丞相的转折。”这里的“转折”是指()A.设立刺史监督丞相和地方官B.设立“中朝”“外朝”制度C.设立三公九卿制度限制丞相D.把学术丞相转变为武官丞相【答案】B【解析】试题分析:据材料提到,武帝(指汉武帝)朝的丞相群体不同于高祖时的功臣丞相又不类于昭宣后的学术丞相,结合所学知识可知,汉武帝设立“中朝”“外朝”制度,削弱相权,故B正确。刺史只能监督地方官,故A错误。秦朝已经设立三公九卿制度,故C错误。汉武帝也没有把学术丞相转变为武官丞...