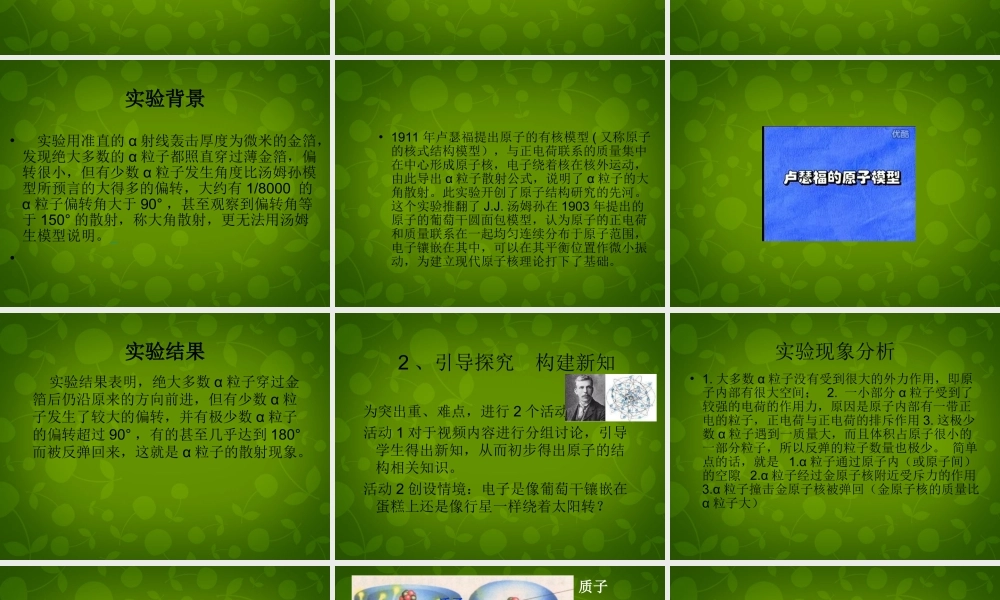

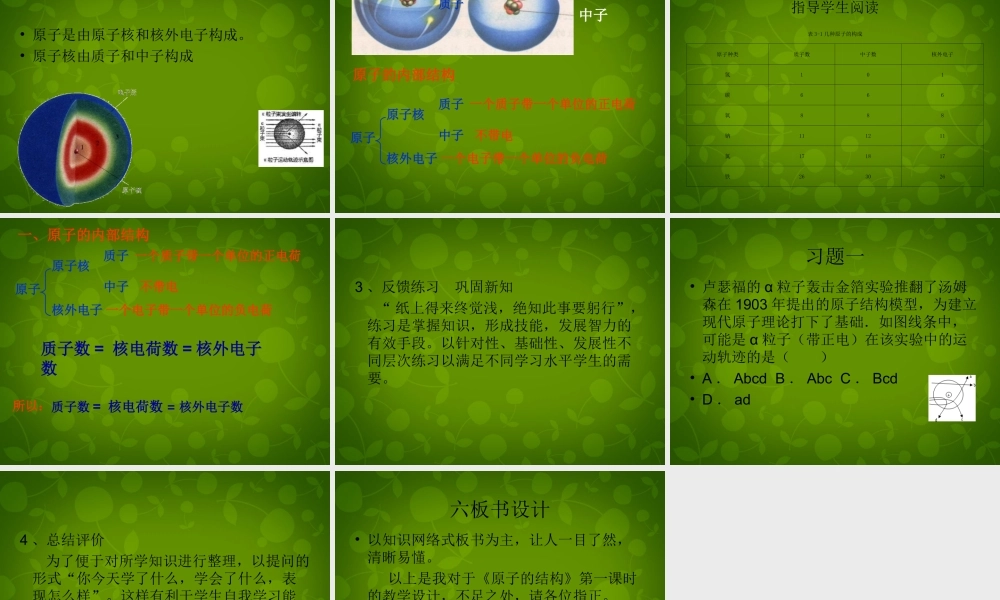

原子的结构第一课时一、说教材• 本课题位于人教版第三单元课题 2 ,在此之前,学生已了解《分子和原子》,认识到分子和原子都是构成物质的两种粒子,且分子在化学反应中可分而原子不可分。在这里将深入了解原子的内部结构并引入另一种构成物质的粒子——离子,所以本节内容有着承上启下的作用。二、说学情• 九年级学生已经有了一定的抽象思维能力和空间想象能力,有着较强的求知欲,需要教师创设更多的自主学习情境三、教学目标 1 、知识与技能 了解原子的微观结构以及离子的形成过程 2 、过程与方法 培养学生获取信息、并对所得信息进行分类、归纳和概括的能力 3 、情感态度与价值观 培养学生善于合作、勤于思考,勇于实践的科学探索精神重点及难点• 重点:原子的结构及离子的形成• 难点:原子的结构(由于学生的相关知识有限)四、教学策略• 学法:鼓励学生独立思考,自主探究以及合作交流• 教法:采用创设情境,引导探究及多媒体展示等方法• 多媒体课件成为本课的教具与学具五、教学过程• 1 创设情境 引入新课 视频展示卢瑟福用 α 粒子轰击金箔,围绕产生的现象创设情境,分组讨论,这样有利地激发了学生学习兴趣,同时也为接下来的知识做了铺垫。实验背景• 实验用准直的 α 射线轰击厚度为微米的金箔,发现绝大多数的 α 粒子都照直穿过薄金箔,偏转很小,但有少数 α 粒子发生角度比汤姆孙模型所预言的大得多的偏转,大约有 1/8000 的α 粒子偏转角大于 90° ,甚至观察到偏转角等于 150° 的散射,称大角散射,更无法用汤姆生模型说明。 • • 1911 年卢瑟福提出原子的有核模型 ( 又称原子的核式结构模型),与正电荷联系的质量集中在中心形成原子核,电子绕着核在核外运动,由此导出 α 粒子散射公式,说明了 α 粒子的大角散射。此实验开创了原子结构研究的先河。这个实验推翻了 J.J. 汤姆孙在 1903 年提出的原子的葡萄干圆面包模型,认为原子的正电荷和质量联系在一起均匀连续分布于原子范围,电子镶嵌在其中,可以在其平衡位置作微小振动,为建立现代原子核理论打下了基础。实验结果 实验结果表明,绝大多数 α 粒子穿过金箔后仍沿原来的方向前进,但有少数 α 粒子发生了较大的偏转,并有极少数 α 粒子的偏转超过 90° ,有的甚至几乎达到 180°而被反弹回来,这就是 α 粒子的散射现象。2 、引导探究 构建新知为突出重、难点,进行 2 个活动活动 1 ...