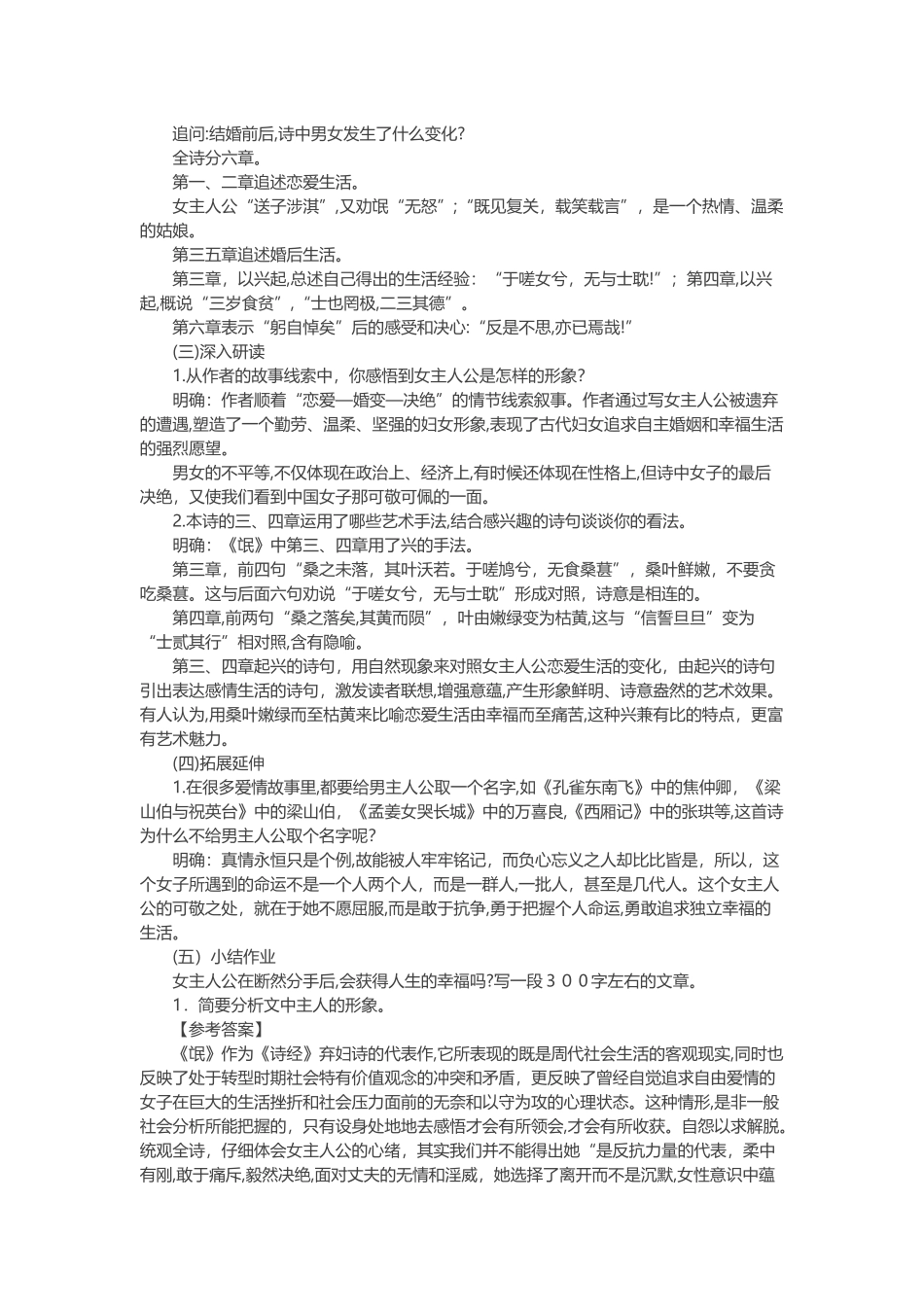

一荷塘月色1.简要赏析本文的语言。【参考答案】本篇文章的一个重要的语言特点就是大量的运用叠词。1.运用叠词描摹景物,生动传神。如“田田”二字,把荷叶那“肩并肩密密地挨着”的情态形象地描绘了出来:“粒粒”两字一叠,那未开放荷花晶莹剔透的形象仿佛跃然欲出:而“脉脉”一词赋予了塘中流水以情窦初开的少女般的情怀:“远远近近,高高低低”更是在表现出树多,把这些树连绵成片、高低错落、层次分明的景致送入了读者眼帘。2.叠词的运用增强了语言的音乐性、抒情性。叠词的运用,使文辞的音节匀称整齐,读起来音韵悦耳,有的徐缓舒展,有的抑扬顿挫,有的回环婉转,可谓音韵丰盈,余音缭绕,给人以一种美的享受。叠词的音乐美,使得朱自清先生的散文富有了诗的韵味。3.叠词的运用表达效果契合作者所营造的意境氛围。文中的叠词多适宜用轻声的语调朗读,其轻柔的语调十分适合课文轻柔的情境,渲染了一种雅而不俗的语言氛围,在语音的延长中,语意与情感绵延不绝,令人回味。总之,叠词不仅具体真切地描摹出事物的情状、情貌,还使文气得以舒展,更具有一种合乐的和谐美。2.请你分析原文中引用其他文学作品的作用。【参考答案】作者是在歌颂青春。作者由眼前的荷塘想起诗歌里的采莲,顺理成章,水到渠成。朱自清先生面对现实世界是寂寞的,所以,他就在他的精神王国里幻化一个热闹风流、自由美好而又多情的世界与之对抗,并满足自己的向往,只不过这种满足是暂时的。所以,《采莲赋》与《西洲曲》反映了朱自清先生对青春快乐、自由美好的憧憬,对现实生活的不满和否定。二氓【教学过程】(一)导入新课爱情是人类永恒的话题,有人的地方,就会书写不同的爱情故事,引导学生走进遥远的公元前的卫国,聆听一个古老的故事,体会那时、那地的那件事。(二)整体感知1.范文朗读,熟悉生字词义。2.学生自行朗读,体会诗歌的感情,也可交流讨论。理清全诗层次。提问:这首叙事诗写了这对男女婚姻过程中的哪几个阶段?明确:恋爱——婚变——决绝。追问:结婚前后,诗中男女发生了什么变化?全诗分六章。第一、二章追述恋爱生活。女主人公“送子涉淇”,又劝氓“无怒”;“既见复关,载笑载言”,是一个热情、温柔的姑娘。第三五章追述婚后生活。第三章,以兴起,总述自己得出的生活经验:“于嗟女兮,无与士耽!”;第四章,以兴起,概说“三岁食贫”,“士也罔极,二三其德”。第六章表示“躬自悼矣”后的感受和决心:“反是不思,亦已焉哉!”(三)深入研读1.从作者的故事线索中,你感悟到女主人公是怎样的形象?明确:作者顺着“恋爱—婚变—决绝”的情节线索叙事。作者通过写女主人公被遗弃的遭遇,塑造了一个勤劳、温柔、坚强的妇女形象,表现了古代妇女追求自主婚姻和幸福生活的强烈愿望。男女的不平等,不仅体现在政治上、经济上,有时候还体现在性格上,但诗中女子的最后决绝,又使我们看到中国女子那可敬可佩的一面。2.本诗的三、四章运用了哪些艺术手法,结合感兴趣的诗句谈谈你的看法。明确:《氓》中第三、四章用了兴的手法。第三章,前四句“桑之未落,其叶沃若。于嗟鸠兮,无食桑葚”,桑叶鲜嫩,不要贪吃桑葚。这与后面六句劝说“于嗟女兮,无与士耽”形成对照,诗意是相连的。第四章,前两句“桑之落矣,其黄而陨”,叶由嫩绿变为枯黄,这与“信誓旦旦”变为“士贰其行”相对照,含有隐喻。第三、四章起兴的诗句,用自然现象来对照女主人公恋爱生活的变化,由起兴的诗句引出表达感情生活的诗句,激发读者联想,增强意蕴,产生形象鲜明、诗意盎然的艺术效果。有人认为,用桑叶嫩绿而至枯黄来比喻恋爱生活由幸福而至痛苦,这种兴兼有比的特点,更富有艺术魅力。(四)拓展延伸1.在很多爱情故事里,都要给男主人公取一个名字,如《孔雀东南飞》中的焦仲卿,《梁山伯与祝英台》中的梁山伯,《孟姜女哭长城》中的万喜良,《西厢记》中的张珙等,这首诗为什么不给男主人公取个名字呢?明确:真情永恒只是个例,故能被人牢牢铭记,而负心忘义之人却比比皆是,所以,这个女子所遇到的命运不是一个人两个人,而是一群人,一批人,甚至是几代人。这个女主人公的可敬之处,就在于她不愿屈服,而是敢于抗争,勇于把握个人命运,勇敢追求独...