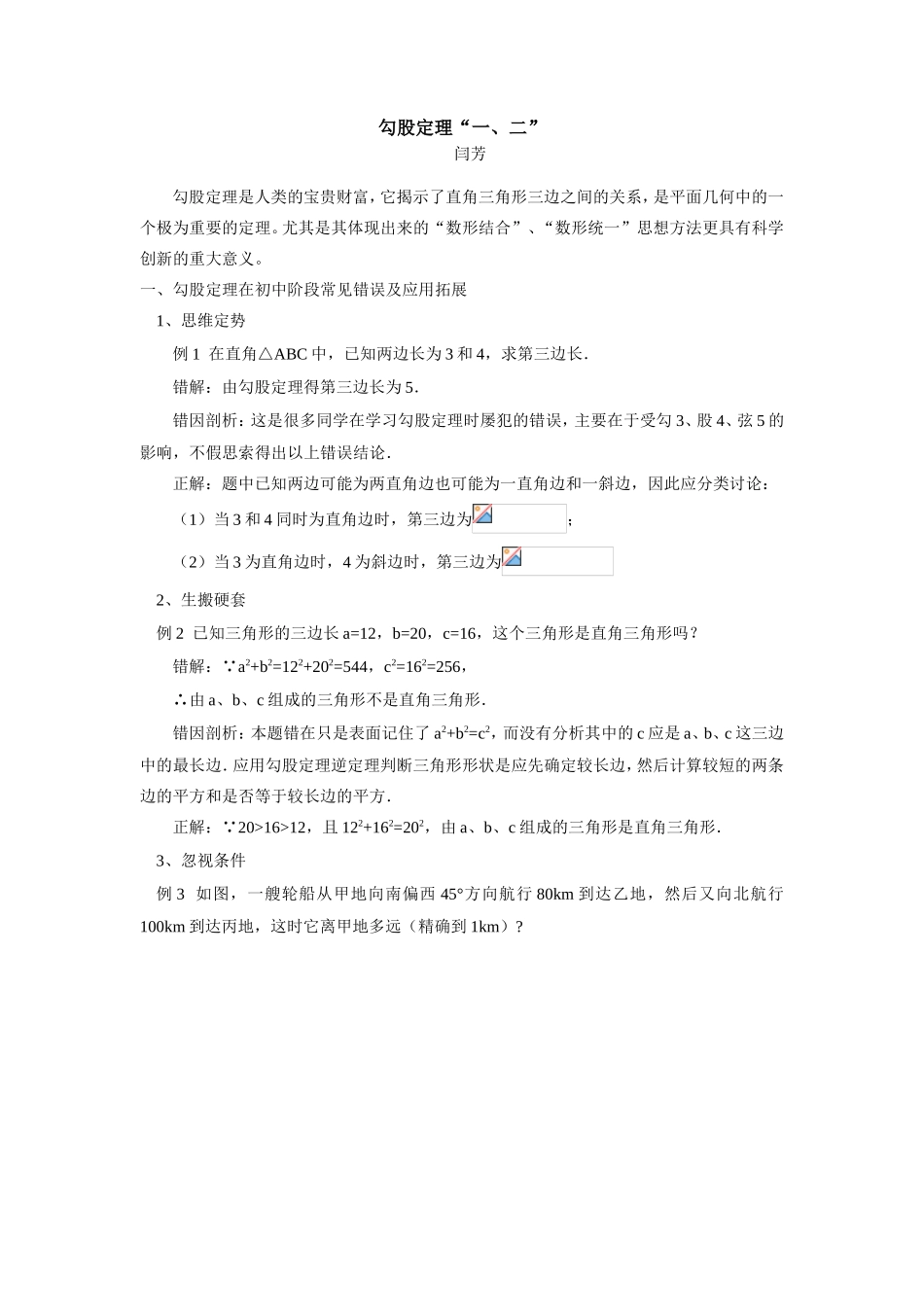

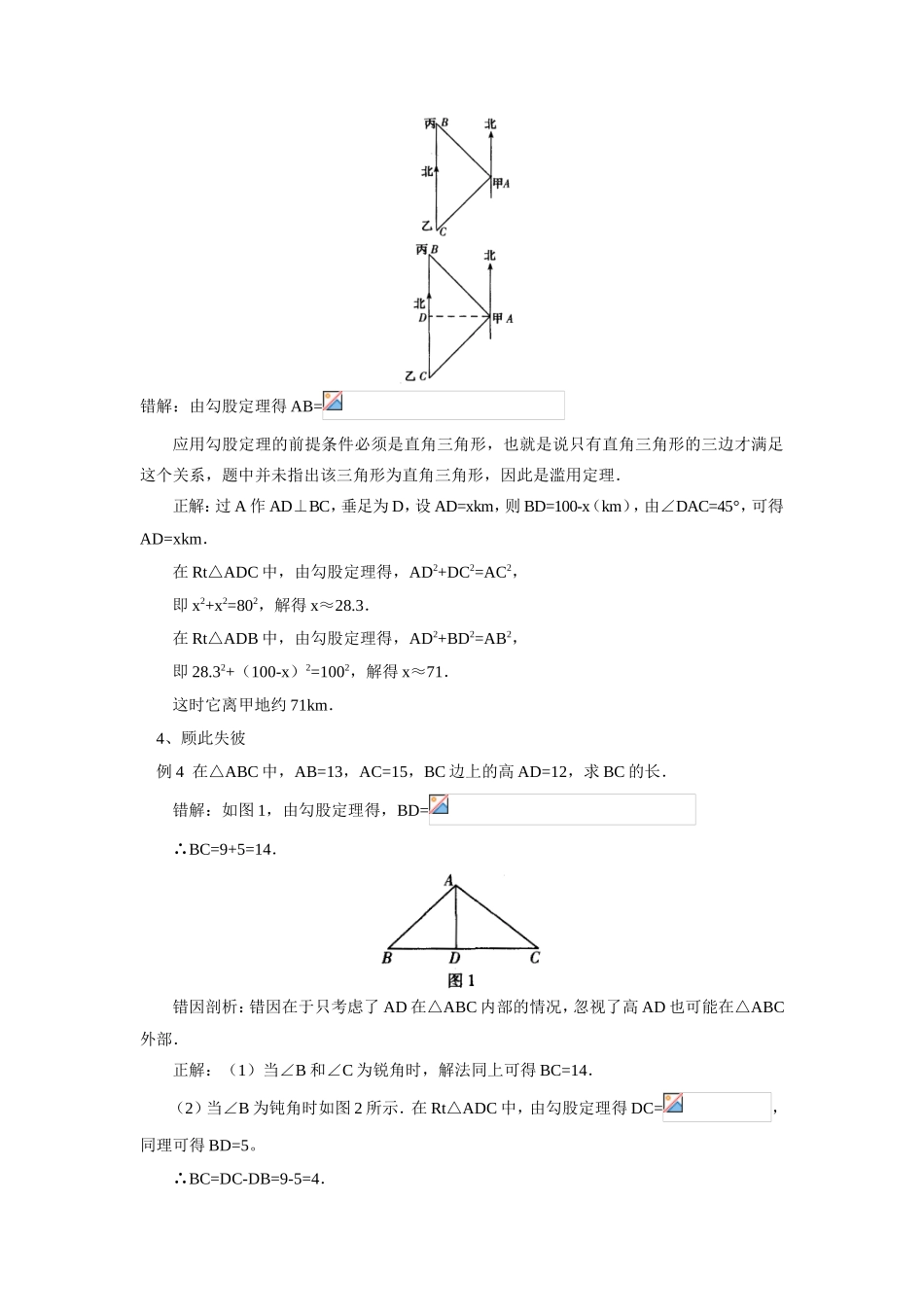

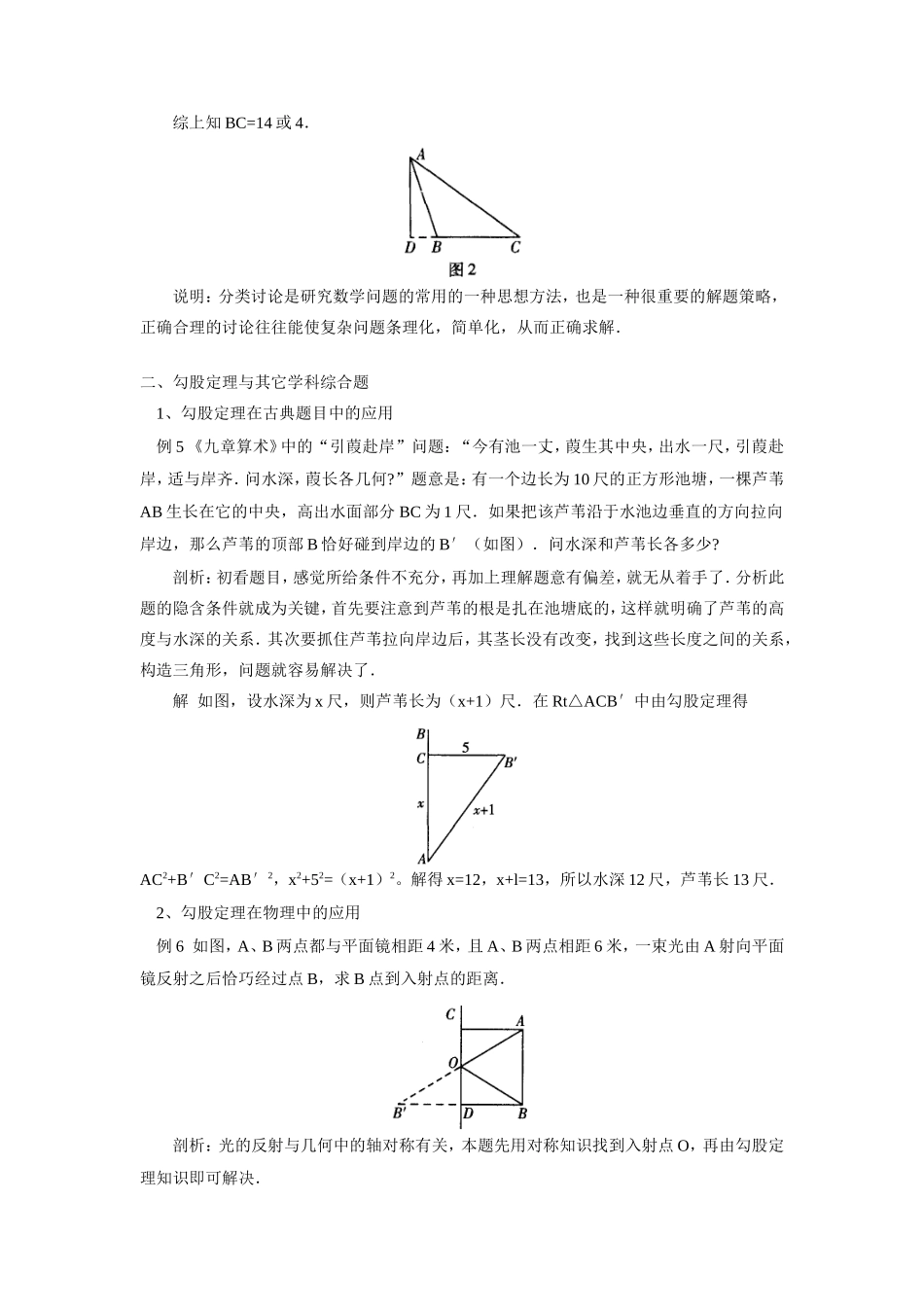

勾股定理“一、二”闫芳勾股定理是人类的宝贵财富,它揭示了直角三角形三边之间的关系,是平面几何中的一个极为重要的定理。尤其是其体现出来的“数形结合”、“数形统一”思想方法更具有科学创新的重大意义。一、勾股定理在初中阶段常见错误及应用拓展1、思维定势例1在直角△ABC中,已知两边长为3和4,求第三边长.错解:由勾股定理得第三边长为5.错因剖析:这是很多同学在学习勾股定理时屡犯的错误,主要在于受勾3、股4、弦5的影响,不假思索得出以上错误结论.正解:题中已知两边可能为两直角边也可能为一直角边和一斜边,因此应分类讨论:(1)当3和4同时为直角边时,第三边为;(2)当3为直角边时,4为斜边时,第三边为2、生搬硬套例2已知三角形的三边长a=12,b=20,c=16,这个三角形是直角三角形吗?错解: a2+b2=122+202=544,c2=162=256,∴由a、b、c组成的三角形不是直角三角形.错因剖析:本题错在只是表面记住了a2+b2=c2,而没有分析其中的c应是a、b、c这三边中的最长边.应用勾股定理逆定理判断三角形形状是应先确定较长边,然后计算较短的两条边的平方和是否等于较长边的平方.正解: 20>16>12,且122+162=202,由a、b、c组成的三角形是直角三角形.3、忽视条件例3如图,一艘轮船从甲地向南偏西45°方向航行80km到达乙地,然后又向北航行100km到达丙地,这时它离甲地多远(精确到1km)?错解:由勾股定理得AB=应用勾股定理的前提条件必须是直角三角形,也就是说只有直角三角形的三边才满足这个关系,题中并未指出该三角形为直角三角形,因此是滥用定理.正解:过A作AD⊥BC,垂足为D,设AD=xkm,则BD=100-x(km),由∠DAC=45°,可得AD=xkm.在Rt△ADC中,由勾股定理得,AD2+DC2=AC2,即x2+x2=802,解得x≈28.3.在Rt△ADB中,由勾股定理得,AD2+BD2=AB2,即28.32+(100-x)2=1002,解得x≈71.这时它离甲地约71km.4、顾此失彼例4在△ABC中,AB=13,AC=15,BC边上的高AD=12,求BC的长.错解:如图1,由勾股定理得,BD=∴BC=9+5=14.错因剖析:错因在于只考虑了AD在△ABC内部的情况,忽视了高AD也可能在△ABC外部.正解:(1)当∠B和∠C为锐角时,解法同上可得BC=14.(2)当∠B为钝角时如图2所示.在Rt△ADC中,由勾股定理得DC=,同理可得BD=5。∴BC=DC-DB=9-5=4.综上知BC=14或4.说明:分类讨论是研究数学问题的常用的一种思想方法,也是一种很重要的解题策略,正确合理的讨论往往能使复杂问题条理化,简单化,从而正确求解.二、勾股定理与其它学科综合题1、勾股定理在古典题目中的应用例5《九章算术》中的“引葭赴岸”问题:“今有池一丈,葭生其中央,出水一尺,引葭赴岸,适与岸齐.问水深,葭长各几何?”题意是:有一个边长为10尺的正方形池塘,一棵芦苇AB生长在它的中央,高出水面部分BC为1尺.如果把该芦苇沿于水池边垂直的方向拉向岸边,那么芦苇的顶部B恰好碰到岸边的B′(如图).问水深和芦苇长各多少?剖析:初看题目,感觉所给条件不充分,再加上理解题意有偏差,就无从着手了.分析此题的隐含条件就成为关键,首先要注意到芦苇的根是扎在池塘底的,这样就明确了芦苇的高度与水深的关系.其次要抓住芦苇拉向岸边后,其茎长没有改变,找到这些长度之间的关系,构造三角形,问题就容易解决了.解如图,设水深为x尺,则芦苇长为(x+1)尺.在Rt△ACB′中由勾股定理得AC2+B′C2=AB′2,x2+52=(x+1)2。解得x=12,x+l=13,所以水深12尺,芦苇长13尺.2、勾股定理在物理中的应用例6如图,A、B两点都与平面镜相距4米,且A、B两点相距6米,一束光由A射向平面镜反射之后恰巧经过点B,求B点到入射点的距离.剖析:光的反射与几何中的轴对称有关,本题先用对称知识找到入射点O,再由勾股定理知识即可解决.解作B点关于镜CD的对称点B′,连接AB′交CD于O,则O即为入射点.由对称性可得BD=B′D.又 ∠AOC=∠B′OD,∠B′OD=∠ACO=90°,∴△ACO≌△B′DO.∴CO=DO, CD=AB=6米,∴DO=3米.在Rt△BDO中,BO=∴B入射点距离为5米。3、优化问题中的勾股定理例7如图所示,有一个圆柱,它的高等于12cm,底面半径等于3cm,在圆柱下底面的A点有一只蚂蚁,它想吃到上底面上...