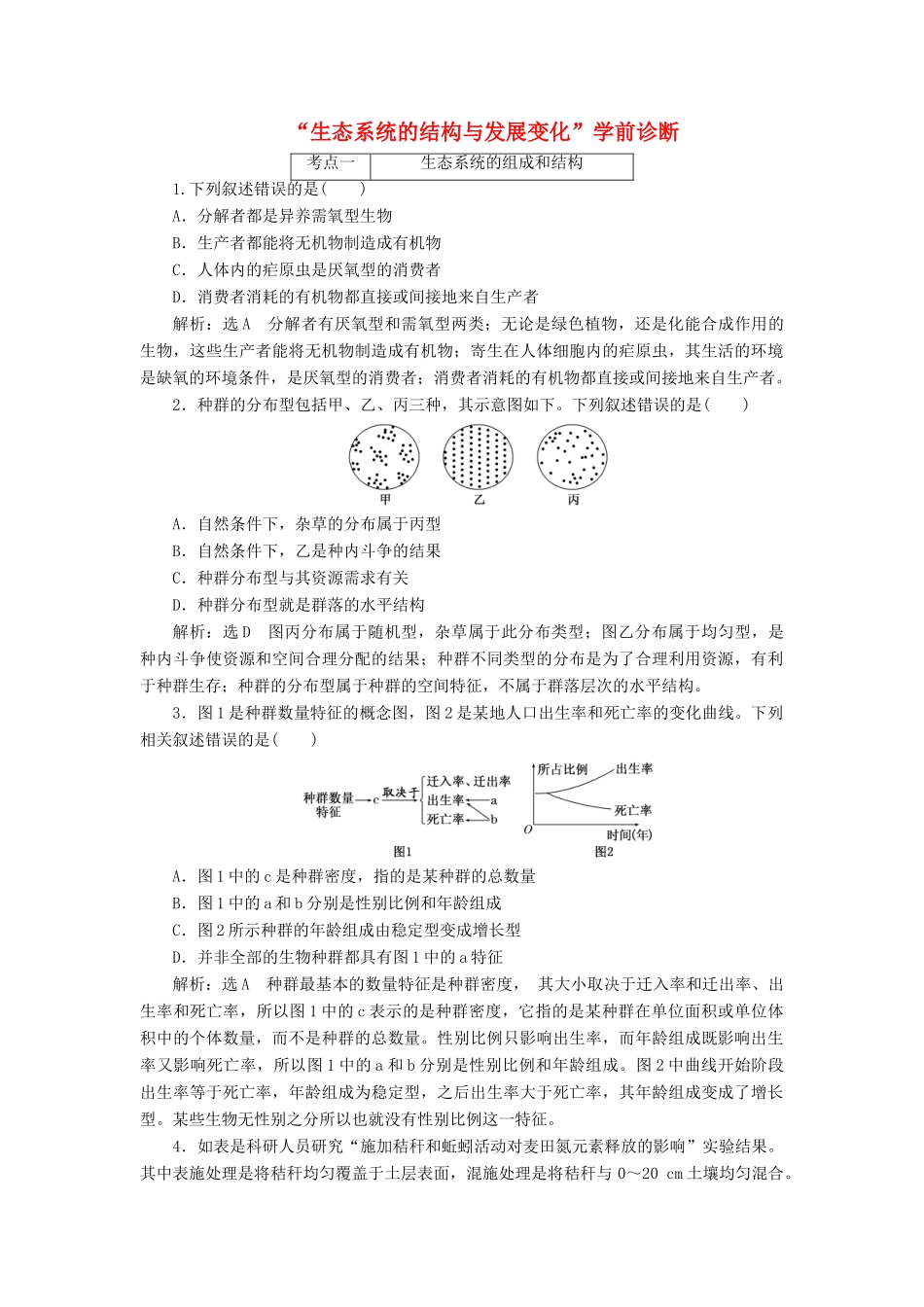

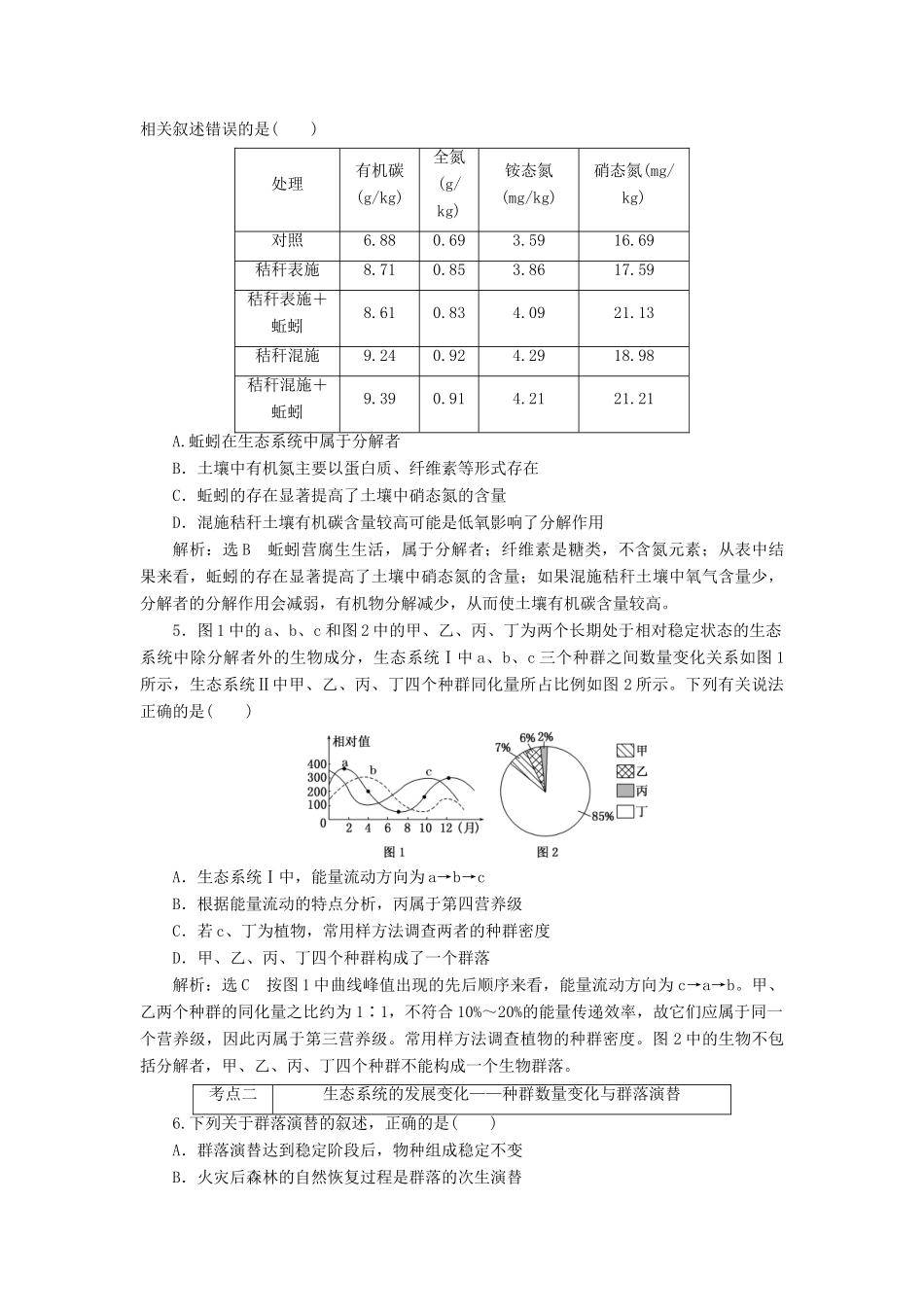

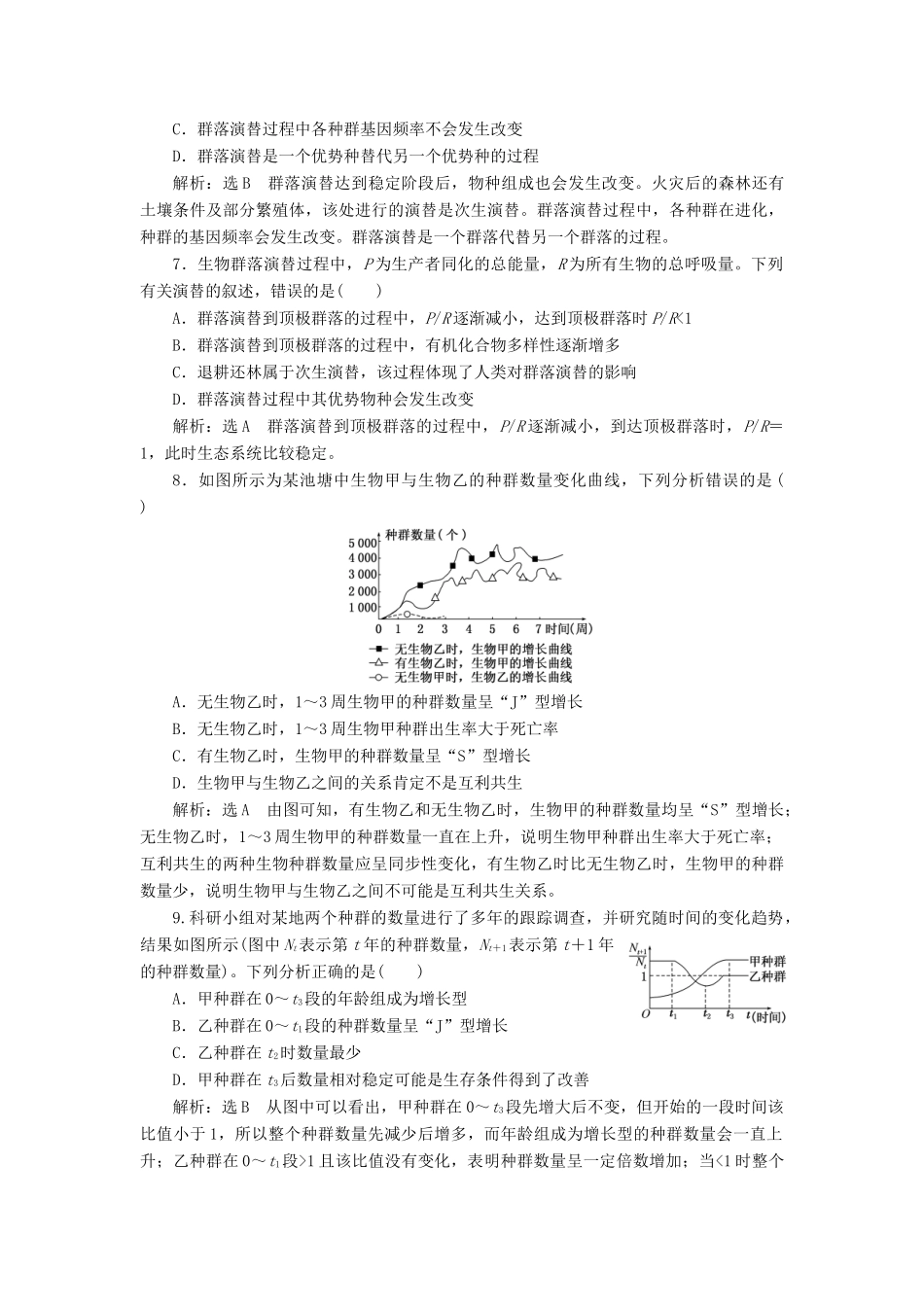

“生态系统的结构与发展变化”学前诊断考点一生态系统的组成和结构1.下列叙述错误的是()A.分解者都是异养需氧型生物B.生产者都能将无机物制造成有机物C.人体内的疟原虫是厌氧型的消费者D.消费者消耗的有机物都直接或间接地来自生产者解析:选A分解者有厌氧型和需氧型两类;无论是绿色植物,还是化能合成作用的生物,这些生产者能将无机物制造成有机物;寄生在人体细胞内的疟原虫,其生活的环境是缺氧的环境条件,是厌氧型的消费者;消费者消耗的有机物都直接或间接地来自生产者。2.种群的分布型包括甲、乙、丙三种,其示意图如下。下列叙述错误的是()A.自然条件下,杂草的分布属于丙型B.自然条件下,乙是种内斗争的结果C.种群分布型与其资源需求有关D.种群分布型就是群落的水平结构解析:选D图丙分布属于随机型,杂草属于此分布类型;图乙分布属于均匀型,是种内斗争使资源和空间合理分配的结果;种群不同类型的分布是为了合理利用资源,有利于种群生存;种群的分布型属于种群的空间特征,不属于群落层次的水平结构。3.图1是种群数量特征的概念图,图2是某地人口出生率和死亡率的变化曲线。下列相关叙述错误的是()A.图1中的c是种群密度,指的是某种群的总数量B.图1中的a和b分别是性别比例和年龄组成C.图2所示种群的年龄组成由稳定型变成增长型D.并非全部的生物种群都具有图1中的a特征解析:选A种群最基本的数量特征是种群密度,其大小取决于迁入率和迁出率、出生率和死亡率,所以图1中的c表示的是种群密度,它指的是某种群在单位面积或单位体积中的个体数量,而不是种群的总数量。性别比例只影响出生率,而年龄组成既影响出生率又影响死亡率,所以图1中的a和b分别是性别比例和年龄组成。图2中曲线开始阶段出生率等于死亡率,年龄组成为稳定型,之后出生率大于死亡率,其年龄组成变成了增长型。某些生物无性别之分所以也就没有性别比例这一特征。4.如表是科研人员研究“施加秸秆和蚯蚓活动对麦田氮元素释放的影响”实验结果。其中表施处理是将秸秆均匀覆盖于土层表面,混施处理是将秸秆与0~20cm土壤均匀混合。相关叙述错误的是()处理有机碳(g/kg)全氮(g/kg)铵态氮(mg/kg)硝态氮(mg/kg)对照6.880.693.5916.69秸秆表施8.710.853.8617.59秸秆表施+蚯蚓8.610.834.0921.13秸秆混施9.240.924.2918.98秸秆混施+蚯蚓9.390.914.2121.21A.蚯蚓在生态系统中属于分解者B.土壤中有机氮主要以蛋白质、纤维素等形式存在C.蚯蚓的存在显著提高了土壤中硝态氮的含量D.混施秸秆土壤有机碳含量较高可能是低氧影响了分解作用解析:选B蚯蚓营腐生生活,属于分解者;纤维素是糖类,不含氮元素;从表中结果来看,蚯蚓的存在显著提高了土壤中硝态氮的含量;如果混施秸秆土壤中氧气含量少,分解者的分解作用会减弱,有机物分解减少,从而使土壤有机碳含量较高。5.图1中的a、b、c和图2中的甲、乙、丙、丁为两个长期处于相对稳定状态的生态系统中除分解者外的生物成分,生态系统Ⅰ中a、b、c三个种群之间数量变化关系如图1所示,生态系统Ⅱ中甲、乙、丙、丁四个种群同化量所占比例如图2所示。下列有关说法正确的是()A.生态系统Ⅰ中,能量流动方向为a→b→cB.根据能量流动的特点分析,丙属于第四营养级C.若c、丁为植物,常用样方法调查两者的种群密度D.甲、乙、丙、丁四个种群构成了一个群落解析:选C按图1中曲线峰值出现的先后顺序来看,能量流动方向为c→a→b。甲、乙两个种群的同化量之比约为1∶1,不符合10%~20%的能量传递效率,故它们应属于同一个营养级,因此丙属于第三营养级。常用样方法调查植物的种群密度。图2中的生物不包括分解者,甲、乙、丙、丁四个种群不能构成一个生物群落。考点二生态系统的发展变化——种群数量变化与群落演替6.下列关于群落演替的叙述,正确的是()A.群落演替达到稳定阶段后,物种组成稳定不变B.火灾后森林的自然恢复过程是群落的次生演替C.群落演替过程中各种群基因频率不会发生改变D.群落演替是一个优势种替代另一个优势种的过程解析:选B群落演替达到稳定阶段后,物种组成也会发生改变。火灾后的森林还有土壤条件及部分繁殖体,该处进行的演替...