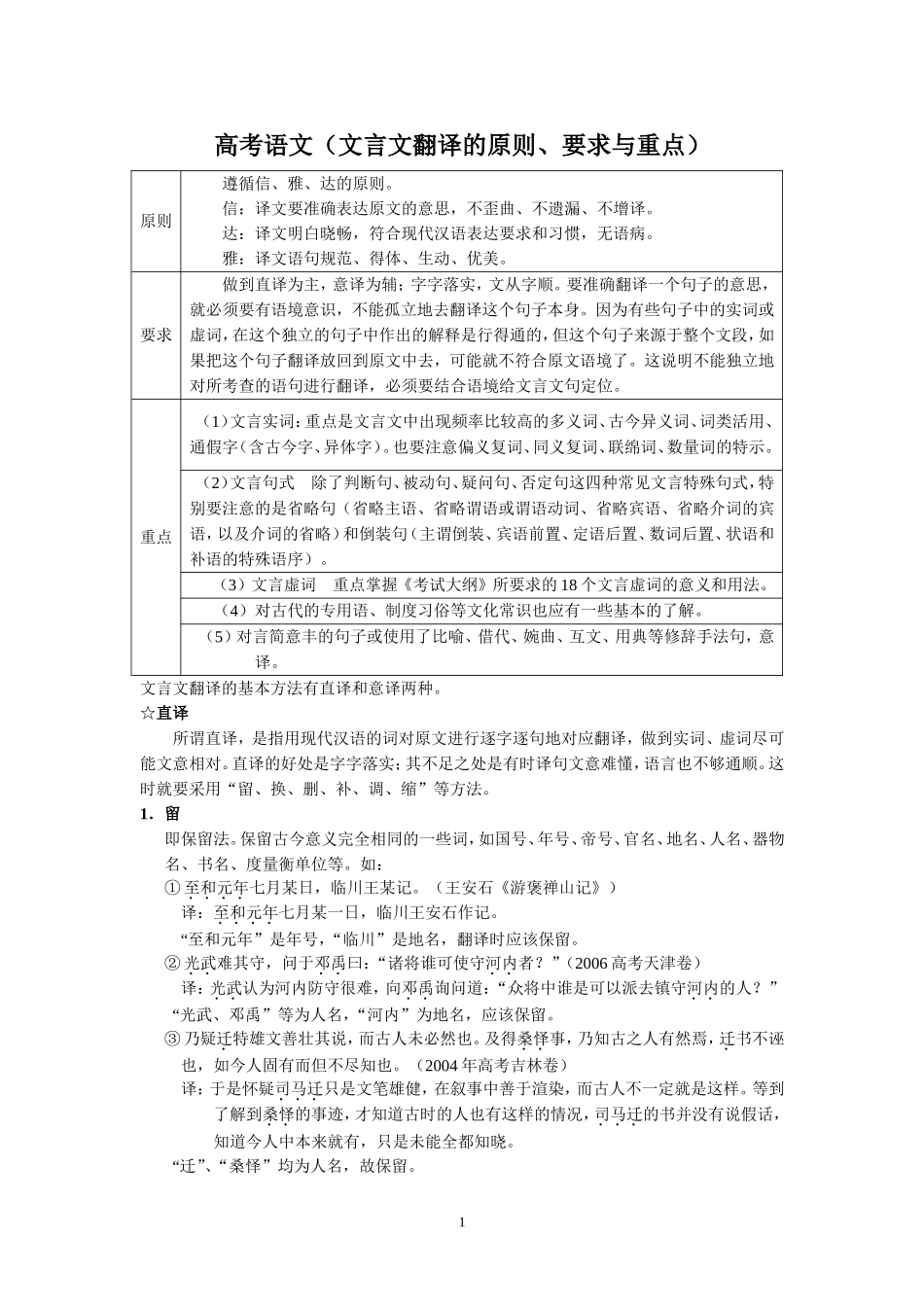

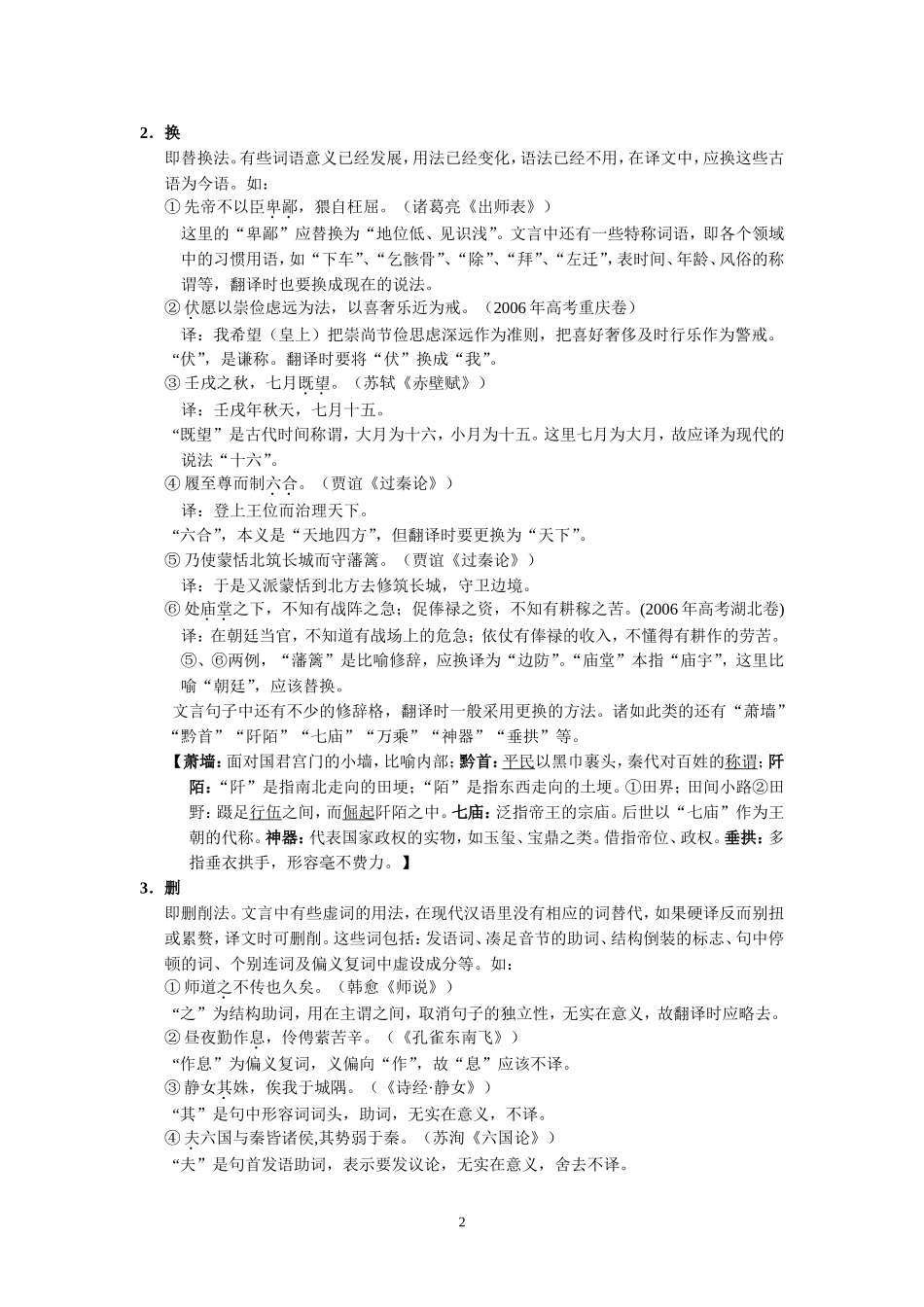

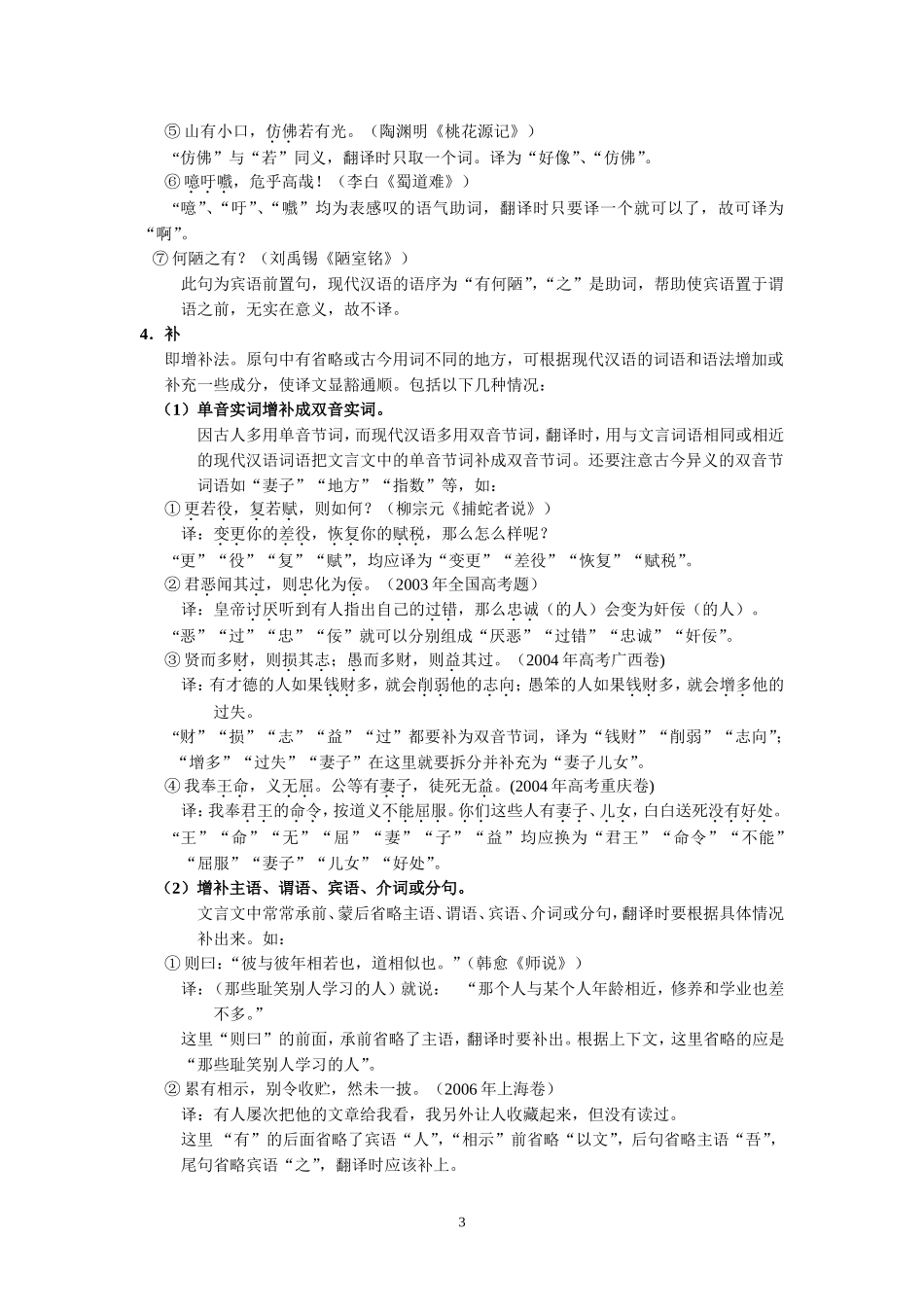

高考语文(文言文翻译的原则、要求与重点)原则遵循信、雅、达的原则。信:译文要准确表达原文的意思,不歪曲、不遗漏、不增译。达:译文明白晓畅,符合现代汉语表达要求和习惯,无语病。雅:译文语句规范、得体、生动、优美。要求做到直译为主,意译为辅;字字落实,文从字顺。要准确翻译一个句子的意思,就必须要有语境意识,不能孤立地去翻译这个句子本身。因为有些句子中的实词或虚词,在这个独立的句子中作出的解释是行得通的,但这个句子来源于整个文段,如果把这个句子翻译放回到原文中去,可能就不符合原文语境了。这说明不能独立地对所考查的语句进行翻译,必须要结合语境给文言文句定位。重点(1)文言实词:重点是文言文中出现频率比较高的多义词、古今异义词、词类活用、通假字(含古今字、异体字)。也要注意偏义复词、同义复词、联绵词、数量词的特示。(2)文言句式除了判断句、被动句、疑问句、否定句这四种常见文言特殊句式,特别要注意的是省略句(省略主语、省略谓语或谓语动词、省略宾语、省略介词的宾语,以及介词的省略)和倒装句(主谓倒装、宾语前置、定语后置、数词后置、状语和补语的特殊语序)。(3)文言虚词重点掌握《考试大纲》所要求的18个文言虚词的意义和用法。(4)对古代的专用语、制度习俗等文化常识也应有一些基本的了解。(5)对言简意丰的句子或使用了比喻、借代、婉曲、互文、用典等修辞手法句,意译。文言文翻译的基本方法有直译和意译两种。☆直译所谓直译,是指用现代汉语的词对原文进行逐字逐句地对应翻译,做到实词、虚词尽可能文意相对。直译的好处是字字落实;其不足之处是有时译句文意难懂,语言也不够通顺。这时就要采用“留、换、删、补、调、缩”等方法。1.留即保留法。保留古今意义完全相同的一些词,如国号、年号、帝号、官名、地名、人名、器物名、书名、度量衡单位等。如:①至和元年七月某日,临川王某记。(王安石《游褒禅山记》)译:至和元年七月某一日,临川王安石作记。“至和元年”是年号,“临川”是地名,翻译时应该保留。②光武难其守,问于邓禹曰:“诸将谁可使守河内者?”(2006高考天津卷)译:光武认为河内防守很难,向邓禹询问道:“众将中谁是可以派去镇守河内的人?”“光武、邓禹”等为人名,“河内”为地名,应该保留。③乃疑迁特雄文善壮其说,而古人未必然也。及得桑怿事,乃知古之人有然焉,迁书不诬也,如今人固有而但不尽知也。(2004年高考吉林卷)译:于是怀疑司马迁只是文笔雄健,在叙事中善于渲染,而古人不一定就是这样。等到了解到桑怿的事迹,才知道古时的人也有这样的情况,司马迁的书并没有说假话,知道今人中本来就有,只是未能全都知晓。“迁”、“桑怿”均为人名,故保留。12.换即替换法。有些词语意义已经发展,用法已经变化,语法已经不用,在译文中,应换这些古语为今语。如:①先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈。(诸葛亮《出师表》)这里的“卑鄙”应替换为“地位低、见识浅”。文言中还有一些特称词语,即各个领域中的习惯用语,如“下车”、“乞骸骨”、“除”、“拜”、“左迁”,表时间、年龄、风俗的称谓等,翻译时也要换成现在的说法。②伏愿以崇俭虑远为法,以喜奢乐近为戒。(2006年高考重庆卷)译:我希望(皇上)把崇尚节俭思虑深远作为准则,把喜好奢侈及时行乐作为警戒。“伏”,是谦称。翻译时要将“伏”换成“我”。③壬戌之秋,七月既望。(苏轼《赤壁赋》)译:壬戌年秋天,七月十五。“既望”是古代时间称谓,大月为十六,小月为十五。这里七月为大月,故应译为现代的说法“十六”。④履至尊而制六合。(贾谊《过秦论》)译:登上王位而治理天下。“六合”,本义是“天地四方”,但翻译时要更换为“天下”。⑤乃使蒙恬北筑长城而守藩篱。(贾谊《过秦论》)译:于是又派蒙恬到北方去修筑长城,守卫边境。⑥处庙堂之下,不知有战阵之急;促俸禄之资,不知有耕稼之苦。(2006年高考湖北卷)译:在朝廷当官,不知道有战场上的危急;依仗有俸禄的收入,不懂得有耕作的劳苦。⑤、⑥两例,“藩篱”是比喻修辞,应换译为“边防”。“庙堂”本指“庙宇”,这里比喻“朝廷”,...