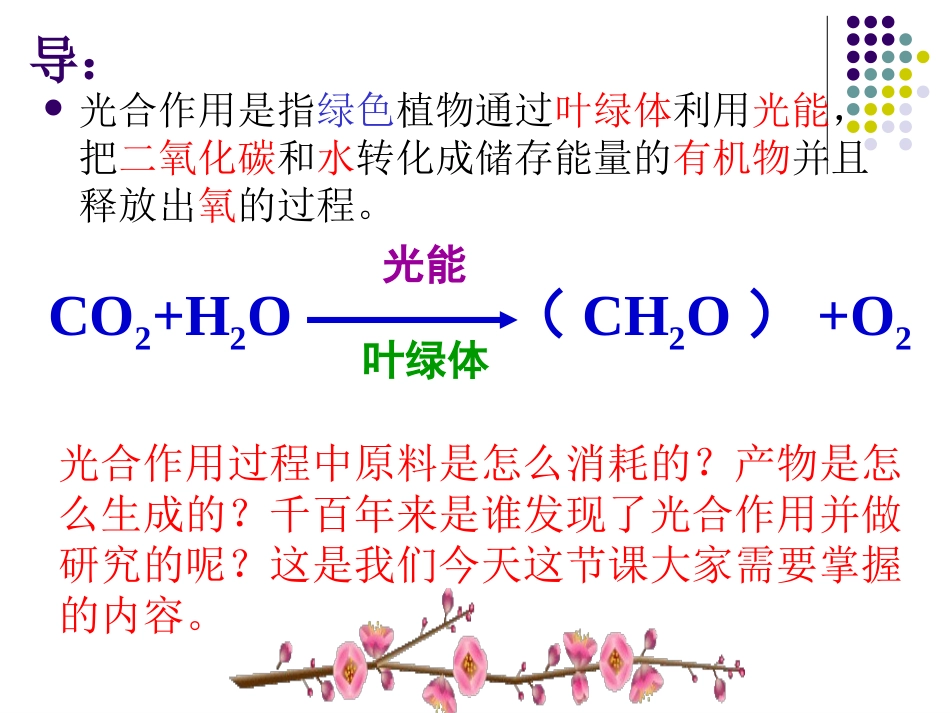

导:光合作用是指绿色植物通过叶绿体利用光能,把二氧化碳和水转化成储存能量的有机物并且释放出氧的过程。CO2+H2O(CH2O)+O2光能叶绿体光合作用过程中原料是怎么消耗的?产物是怎么生成的?千百年来是谁发现了光合作用并做研究的呢?这是我们今天这节课大家需要掌握的内容。学习目标1、了解并掌握有关光合作用的发现历程。2、熟练掌握光合作用的过程,牢记光合作用过程中的物质变化和能量变化,体会二者之间联系。3、理解光合作用和呼吸作用的关系。思、议1、了解光合作用探究过程中有哪些科学家做了突出贡献?并理解每位科学家的实验设计是怎样的?通过该设计能得出何种结论?从中体会光合作用的发现历程。2、通过阅读课本了解光合作用的过程,分几个阶段?每个阶段场所、条件、物质和能量是如何变化的?五年后(只浇水)1642年,海尔蒙特(J.B.vanHelmont)柳树增重柳树增重74.57kgkg土壤减少土壤减少0.1kgkg水分是建造植物体的唯一原料光合作用的探究历程:2.3Kg90.8kg76.77kg90.7kg1、结论:2、1771年普利斯特利实验•本实验缺点:缺乏_________,实验结果的说服力不强。空白对照结论:植物可以更新空气有人重复了普利斯特利的实验,得到相反的结果,所以有人认为植物也能使空气变污浊3、1779年,荷兰的英格豪斯普利斯特利的实验只有在阳光照射下才能成功;植物体只有绿叶才能更新空气。4、到1785年,发现了空气的组成,人们才明确绿叶在光下放出的是O2,吸收的是CO2。5、1845年,梅耶根据能量转换和守恒定律推测,植物进行光合作用时,把光能转化成化学能储存起来了。•(1)本实验中黑暗处理的目的:消耗掉_______________________,避免干扰。•(2)本实验为自身对照,自变量为___________________________________),因变量为___________________,检测因变量的方法为______________________________。6.1864年萨克斯实验遮光――→黑暗12h曝光――→碘蒸气遮光――→碘蒸气无颜色变化――→结论绿叶光合作用深蓝色产生淀粉叶片中原有的是否照光(一半曝光与另一半遮光叶片是否制造出淀粉是否出现颜色变化(出现深蓝色)淀粉•7、1880年恩格尔曼实验•(1)本实验的实验组为_________________________,对照组为__________________________________。•(2)本实验中为自身对照,自变量为______________________________________,因变量为______________部位。极细光束照射处的叶绿体黑暗处的叶绿体和完全曝光的叶绿体光照(照光处与不照光处;黑暗与完全曝光)好氧细菌分布•易错警示!恩格尔曼实验方法的巧妙之处•(1)实验材料选得妙:用水绵作为实验材料。水绵不仅具有细而长的带状叶绿体,而且叶绿体螺旋状地分布在细胞中,便于观察和分析研究。•(2)排除干扰的方法妙:实验成功的关键之一在于控制无关变量和减少额外变量,恩格尔曼将临时装片放在黑暗并且没有空气的环境中,排除了环境中光线和氧的影响,从而确保实验能够正常进行。•(3)观测指标设计得妙:通过好氧细菌的分布进行检测,从而能够准确地判断出水绵细胞中释放氧的部位。•(4)实验对照设计得妙:进行黑暗(局部光照)和曝光的对比实验,从而明确实验结果完全是由光照引起的。•8、1941年鲁宾、卡门实验•(1)本实验方法为______________。•(2)本实验为相互对照,自变量为___________________,因变量为______________。向植物提供H182O、CO2——释放H2O、C18O2——释放――→结论18O2O2光合作用释放的氧气全部来自水同位素标记法标记物质(H18O与C18O2)O2的放射性光合作用过程光反应暗反应划分依据:反应过程是否需要光能叶绿体中的色素分子可见光C52C3ADP+PiATP2H2OO24[H]多种酶酶(CH2O)CO2吸收光解能固定还原酶光反应暗反应光合作用的过程:类囊体薄膜类囊体薄膜叶绿体的基质叶绿体的基质联系比较光反应、暗反应光反应阶段暗反应阶段条件场所物质变化能量变化光、色素、酶酶、[H]、ATP叶绿体类囊体膜叶绿体基质中水的光解;ATP的合成CO2的固定;C3的还原ATP中活跃化学能光能ATP中活跃化学能有机物中稳定化学能光反应是暗反应的基础,为暗反应提供[H]和ATP,暗反应为光反应提供ADP和Pi...