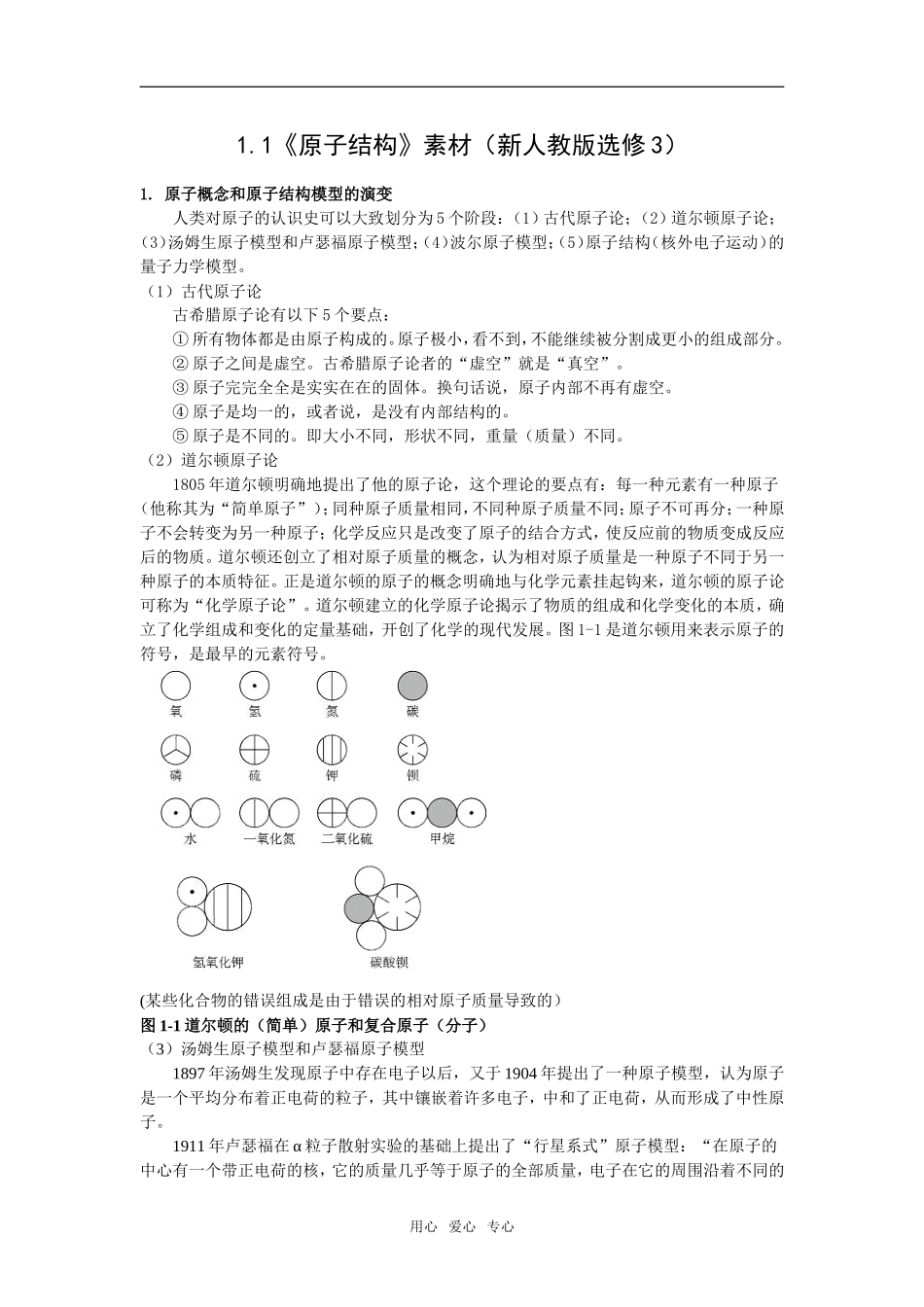

1.1《原子结构》素材(新人教版选修3)1.原子概念和原子结构模型的演变人类对原子的认识史可以大致划分为5个阶段:(1)古代原子论;(2)道尔顿原子论;(3)汤姆生原子模型和卢瑟福原子模型;(4)波尔原子模型;(5)原子结构(核外电子运动)的量子力学模型。(1)古代原子论w.w.w.k.s.5.u.c.o.m古希腊原子论有以下5个要点:①所有物体都是由原子构成的。原子极小,看不到,不能继续被分割成更小的组成部分。②原子之间是虚空。古希腊原子论者的“虚空”就是“真空”。③原子完完全全是实实在在的固体。换句话说,原子内部不再有虚空。④原子是均一的,或者说,是没有内部结构的。⑤原子是不同的。即大小不同,形状不同,重量(质量)不同。(2)道尔顿原子论1805年道尔顿明确地提出了他的原子论,这个理论的要点有:每一种元素有一种原子(他称其为“简单原子”);同种原子质量相同,不同种原子质量不同;原子不可再分;一种原子不会转变为另一种原子;化学反应只是改变了原子的结合方式,使反应前的物质变成反应后的物质。道尔顿还创立了相对原子质量的概念,认为相对原子质量是一种原子不同于另一种原子的本质特征。正是道尔顿的原子的概念明确地与化学元素挂起钩来,道尔顿的原子论可称为“化学原子论”。道尔顿建立的化学原子论揭示了物质的组成和化学变化的本质,确立了化学组成和变化的定量基础,开创了化学的现代发展。图1-1是道尔顿用来表示原子的符号,是最早的元素符号。(某些化合物的错误组成是由于错误的相对原子质量导致的)图1-1道尔顿的(简单)原子和复合原子(分子)w.w.w.k.s.5.u.c.o.m(3)汤姆生原子模型和卢瑟福原子模型1897年汤姆生发现原子中存在电子以后,又于1904年提出了一种原子模型,认为原子是一个平均分布着正电荷的粒子,其中镶嵌着许多电子,中和了正电荷,从而形成了中性原子。1911年卢瑟福在α粒子散射实验的基础上提出了“行星系式”原子模型:“在原子的中心有一个带正电荷的核,它的质量几乎等于原子的全部质量,电子在它的周围沿着不同的用心爱心专心轨道运动,就像行星环绕太阳运转一样。电子在运转时产生的离心力和原子核对电子的吸引力达到平衡,因此电子能够与原子核保持一定的距离,正像行星和太阳保持一定的距离一样。原子越重,正电荷也就越大,电子数也越多。”(4)波尔原子模型w.w.w.k.s.5.u.c.o.m卢瑟福的原子带核模型中没有原子核外电子的结构。1913年,年轻的丹麦物理学家玻尔在总结当时最新的物理学发现(普朗克黑体辐射和量子概念、爱因斯坦光子论、卢瑟福原子带核模型等)的基础上建立了氢原子核外电子运动模型,解释了氢原子光谱,后人称为玻尔理论,该理论的主要内容包括“行星模型”“定态假设”“量子化条件”“跃迁规则”等内容。波尔原子模型认为:电子在原子核外空间的一定轨道上绕核做高速的圆周运动。(5)原子结构(核外电子运动)的量子力学模型由于原子结构(核外电子运动)的量子学模型难度较大,在此不作专门讨论。2.原子的起源和演化(1)宇宙之初现代宇宙学理论认为现今的宇宙起源于一次“大爆炸”。构成现今宇宙的所有物质在爆炸前聚集在一个密度极大、温度极高的原始核中。由于某种未明原因,宇宙的原始核发生了大爆炸,宇宙物质均匀地分布到整个宇宙空间。一开始,宇宙中只有中子,中子的半衰期是678±30s。一个中子发生衰变将同时得到一个质子、一个电子和一个反中微子:n→p+e-+t1/2=11.3minw.w.w.k.s.5.u.c.o.m这就是说,大爆炸后的第11min左右,整个宇宙充满着几乎等量的中子(n)、质子(p)和电子(e-),还有反中微子()(注:按照现代粒子物理学标准模型,物质由12种基本粒子构成,它们是:6种夸克(下夸克、上夸克、奇异夸克、粲夸克、底夸克和顶夸克)和6种轻子(电子、电子中微子、μ子、μ中微子、τ子、τ中微子)。2000年7月21日,在美国费米国家实验室工作的国际小组用3年时间从600多万个粒子的轨迹中鉴定出4个粒子是τ中微子,12种基本粒子的存在已全部被实验证实。此外,还有一种存在暗物质的理论,但至今尚无任何实验证据证实暗物质的存在。)。这时的温度在500×106K左右。约经...