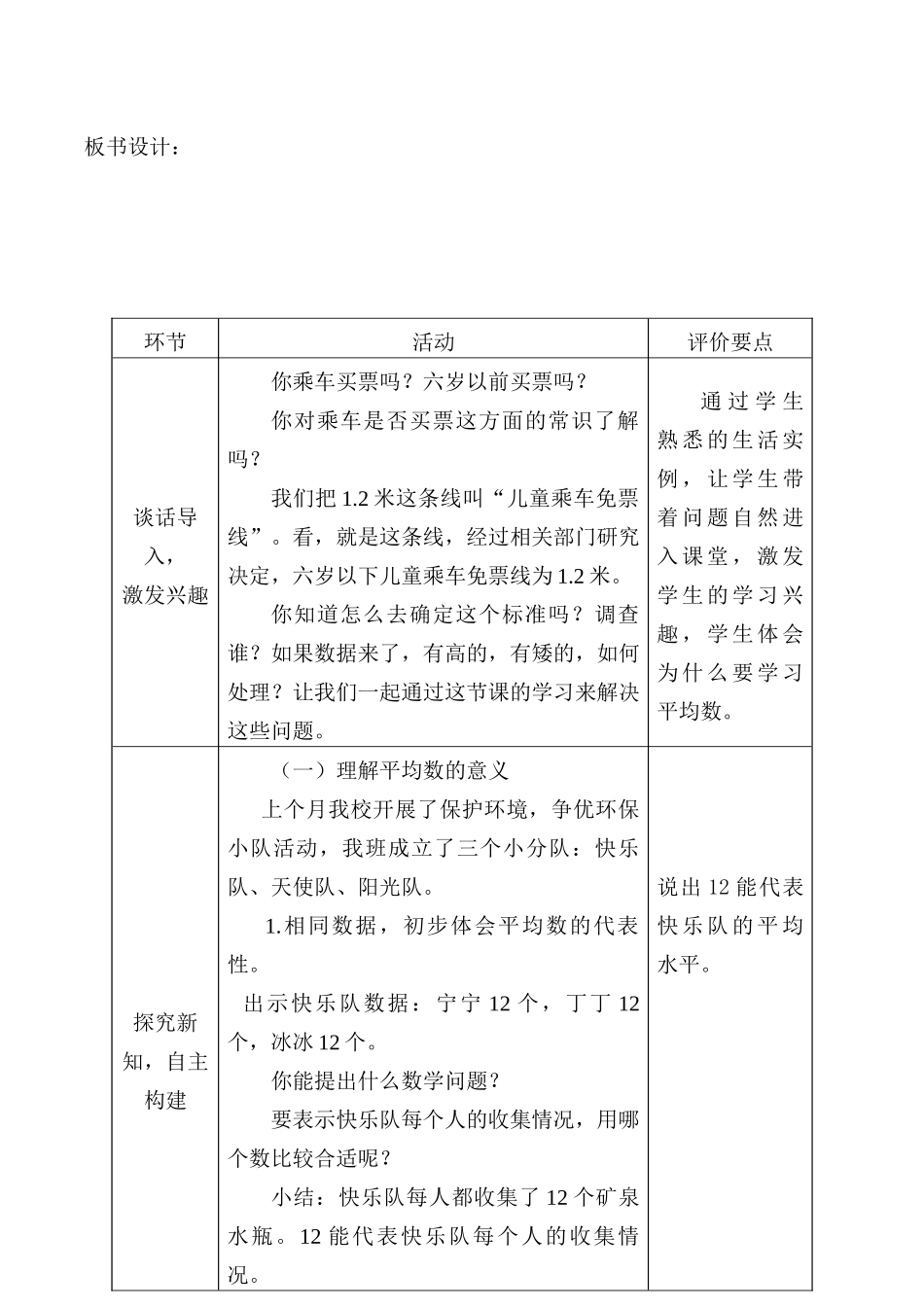

《平均数》教学设计教材来源:小学四年级《数学(下册)》教科书/人民教育出版社2013年版内容来源:小学四年级《数学(下册)》第八单元第一课主题:平均数设计人:孙丛梅课时:1课时授课对象:四年级学生目标确定的依据1.课程标准相关规定及解读《义务教育数学课程标准(2011年版)》指出,解决问题要让学生初步学会从数学的角度发现问题,提出问题,并能综合运用所学的知识和技能解决问题,密切数学与生活的联系,增强学生的应用意识,形成解决问题的一些基本策略,体验解决问题策略的多样性,培养简单的数据分析能力和运算能力,发展统计观念。2.教材分析平均数是统计中的一个重要概念。在统计中,平均数常用于表示统计对象的一般水平,它是描述数据集中程度的一个统计量。用平均数表示一组数据的情况,有直观、简明的特点,所以在日常生活中经常用到。3.学情分析由于四年级学生已经具备平均分的基础知识,所以应着重让学生理解平均数的意义,在此基础上学生能容易列出算式进行计算。学习目标:1.在具体情境中,通过实践操作和思考体会平均数的意义,得出平均数的计算方法。2.在实际问题中,体会平均数的作用,感受平均数是解决一些实际问题的需要。3.运用平均数的知识解释简单生活现象、解决简单实际问题。评价任务:1.任务1:课堂提问:怎样求出平均数?(测评目标1)2.任务2:求出平均数,比较三组数据。(测评目标2)3.任务3:用平均数的知识解决相关练习。(测评目标3)学习准备:代表矿泉水瓶的小圆卡片学习过程:板书设计:环节活动评价要点谈话导入,激发兴趣你乘车买票吗?六岁以前买票吗?你对乘车是否买票这方面的常识了解吗?我们把1.2米这条线叫“儿童乘车免票线”。看,就是这条线,经过相关部门研究决定,六岁以下儿童乘车免票线为1.2米。你知道怎么去确定这个标准吗?调查谁?如果数据来了,有高的,有矮的,如何处理?让我们一起通过这节课的学习来解决这些问题。通过学生熟悉的生活实例,让学生带着问题自然进入课堂,激发学生的学习兴趣,学生体会为什么要学习平均数。探究新知,自主构建(一)理解平均数的意义上个月我校开展了保护环境,争优环保小队活动,我班成立了三个小分队:快乐队、天使队、阳光队。1.相同数据,初步体会平均数的代表性。出示快乐队数据:宁宁12个,丁丁12个,冰冰12个。你能提出什么数学问题?要表示快乐队每个人的收集情况,用哪个数比较合适呢?小结:快乐队每人都收集了12个矿泉水瓶。12能代表快乐队每个人的收集情况。说出12能代表快乐队的平均水平。2.不同数据,深入体会平均数的意义。出示天使队数据:小红12个,小兰14个,小丽11个,小明15个。你看到了什么信息?你能提出什么问题?现在,每个人收集的数量各不相同,该用哪个数据代表第二小队每人的收集情况呢?14能代表吗?12呢?(如果每人同样多就好了)怎样把他们的瓶子变成同样多?小组合作学习,用学具摆一摆。并在组内说一说你是怎么把它们变的同样多的。交流汇报。学情预设:生1:可以移动瓶子,将小红移1个给小兰,小明移2个给小亮,然后每个人就一样多了。(刚才这些同学都是通过把多的瓶子移出来,补给少的同学,让每个同学的瓶子数量同样多,这种方法就叫“移多补少”。板书:移多补少)生2:计算的方法(14+12+11+15)÷4=13.说说你是怎么想的。(先把四个人的瓶子数合起来,再平均分给四个人)为什么要除以4?除以3可以吗?4表示什么。括号里的表示什么?关系式:总数量÷份数。板书:先求和再平分)说出求平均数的两种方法:移多补少法、计算法总结:其实无论是移多补少,还是先求和再平分,目的只有一个,那就是使原来不同的数变得——同样多。在数学上,我们把这个数叫做平均数。(板书课题:平均数)3.追问中理解平均数的虚拟性。继续看天使队的收集情况:13是小红收集的数量吗?是小兰收集的数量吗?是小明收集的数量吗?13到底是什么呢?是哪个同学收集矿泉水瓶的数量吗?小结:13是天使队平均每人收集的数量。它代表天使队收集矿泉水瓶的一般水平。(二)在具体情境中体会平均数的作用出示阳光队收集矿泉水瓶统计表。阳光队一共收集了多少个?...