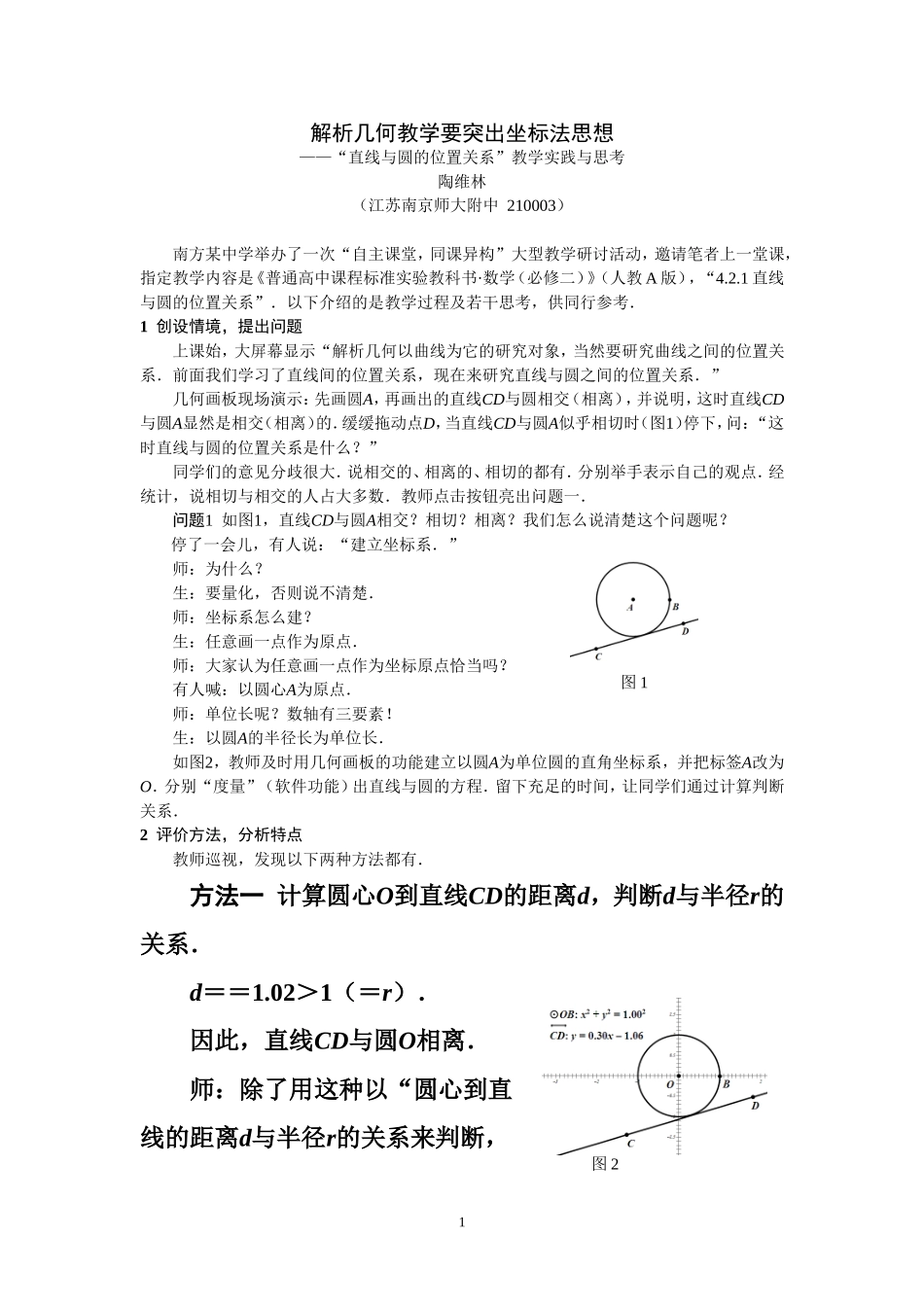

解析几何教学要突出坐标法思想——“直线与圆的位置关系”教学实践与思考陶维林(江苏南京师大附中210003)南方某中学举办了一次“自主课堂,同课异构”大型教学研讨活动,邀请笔者上一堂课,指定教学内容是《普通高中课程标准实验教科书·数学(必修二)》(人教A版),“4.2.1直线与圆的位置关系”.以下介绍的是教学过程及若干思考,供同行参考.1创设情境,提出问题上课始,大屏幕显示“解析几何以曲线为它的研究对象,当然要研究曲线之间的位置关系.前面我们学习了直线间的位置关系,现在来研究直线与圆之间的位置关系.”几何画板现场演示:先画圆A,再画出的直线CD与圆相交(相离),并说明,这时直线CD与圆A显然是相交(相离)的.缓缓拖动点D,当直线CD与圆A似乎相切时(图1)停下,问:“这时直线与圆的位置关系是什么?”同学们的意见分歧很大.说相交的、相离的、相切的都有.分别举手表示自己的观点.经统计,说相切与相交的人占大多数.教师点击按钮亮出问题一.问题1如图1,直线CD与圆A相交?相切?相离?我们怎么说清楚这个问题呢?停了一会儿,有人说:“建立坐标系.”师:为什么?生:要量化,否则说不清楚.师:坐标系怎么建?生:任意画一点作为原点.师:大家认为任意画一点作为坐标原点恰当吗?有人喊:以圆心A为原点.师:单位长呢?数轴有三要素!生:以圆A的半径长为单位长.如图2,教师及时用几何画板的功能建立以圆A为单位圆的直角坐标系,并把标签A改为O.分别“度量”(软件功能)出直线与圆的方程.留下充足的时间,让同学们通过计算判断关系.2评价方法,分析特点教师巡视,发现以下两种方法都有.方法一计算圆心O到直线CD的距离d,判断d与半径r的关系.d==1.02>1(=r).因此,直线CD与圆O相离.师:除了用这种以“圆心到直线的距离d与半径r的关系来判断,1图1图2还有其他方法吗?”方法二把y=0.3x-1.06代入x2+y2=1,得1.09x2-0.64x+0.12=0.Δ=(-0.64)2-4×1.09×0.12=-0.114<0.因此,直线CD与圆O相离.组织交流.问:“你们的结论是什么?”生众:相离.师:凭什么这么说?生:Δ<0.(采用方法二的学生答)师:Δ<0又怎么样?生:方程没有实数根.方程组没有实数解,直线与圆没有公共点.师:直线与圆如果有公共点,其坐标是方程组的解.既然方程组没有实数解,那么,直线与圆就没有公共点.解释得很好.没想到吧!这正验证了我国已故著名数学家华罗庚说的话“形缺数时难入微”.仅凭借肉眼很难看得出它们是相离的!实际上,教师心里是有数的.因为线条比较粗,直线与圆相离的状态被遮盖了.师:我刚才看了同学们的做法,有的是利用圆心到直线的距离d与圆的半径r的关系判断的,为方便,我们把它叫做“d-r法”;有的是把直线的方程代入圆的方程消去y,通过关于x的一元二次方程根的判别式Δ来判断的,为方便,我们把它叫做“Δ法”.你们喜欢哪一种?喜欢“d-r法”的与喜欢“Δ法”都有,但说喜欢“d-r法”居多.师:这两种方法都可以判断直线与圆的位置关系,各有各的特点,各有各的优点.“d-r法”利用了初中学习过的圆与直线位置关系的结论,注重几何图形结构的分析与利用.解析几何的研究对象是几何图形,当然要加强图形几何结构的分析,要重视“形”的利用.用“Δ法”判断直线CD与圆O是否有公共点的特点是研究方程组是否有实数解.代数特征明显.而且“Δ法”更具一般化.比如判断直线y=0.3x-1.06与方程x2+2y2=1表示的曲线是否有公共点也能够奏效,而“d-r法”就不好办了.23增强体验,训练思维大家对怎样研究直线与圆的关系已经有了一些经验,请看下面的例题.我请四位同学上黑板做.问题2已知直线l:x+3y-6=0和圆C:x2+y2-2x-4=0.(1)判断直线l与圆C的位置关系;(2)如果相交,求它们交点的坐标.这是教科书上的两个例题之一,但把题中直线、圆的方程中的x与y做了交换.没有画出图形.有意思的是,四个人解法各不相同.这就给利用来自学生的材料教育学生提供了便利.有一个学生先采用“d-r法”判断直线与圆是否有公共点,发现有公共点后再解方程组求出它们的交点坐标.评价时都觉得不划算,是没有...