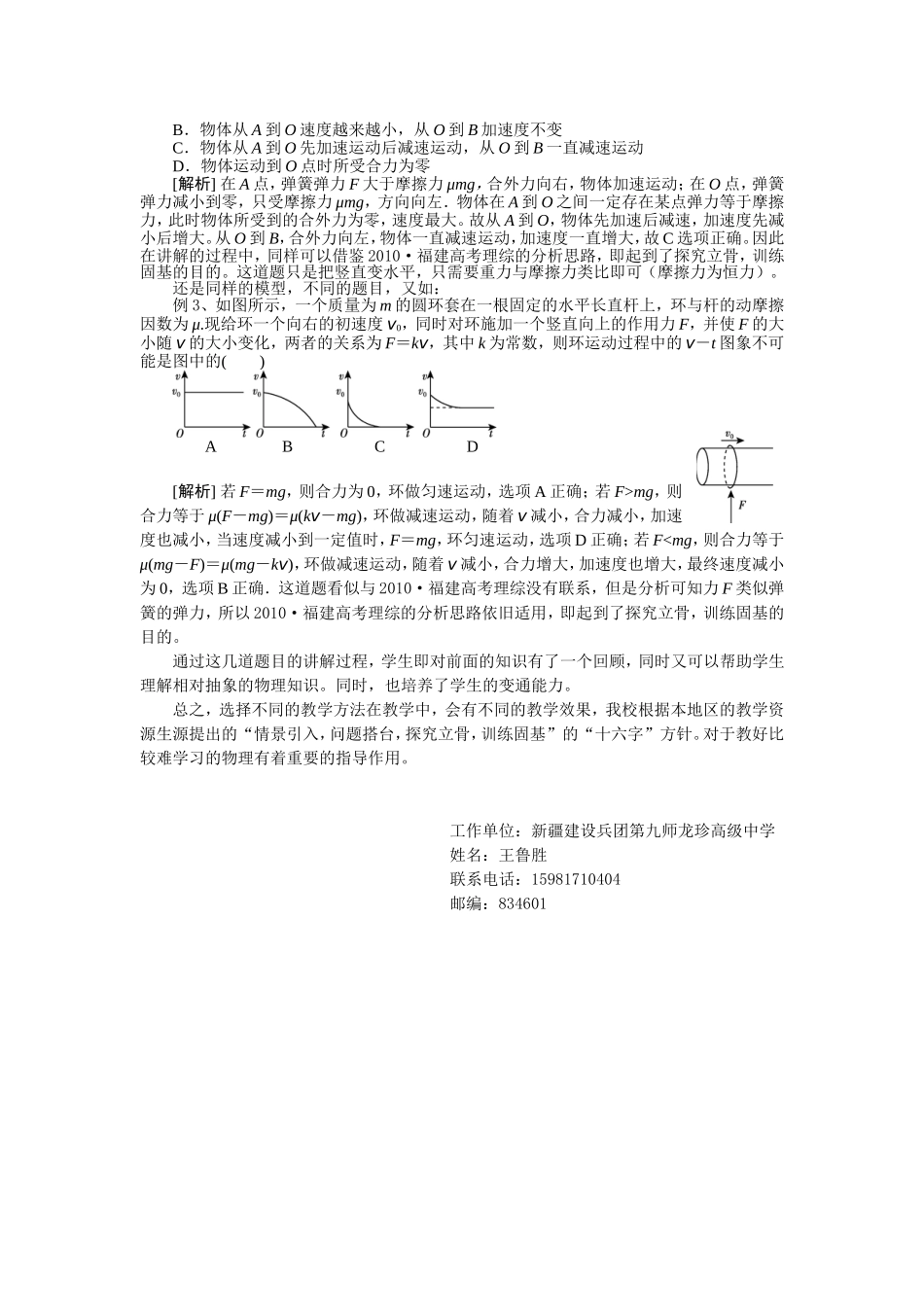

十六字教学模式与物理学科能力培养的研究----浅谈对一道高考题的因疑而学,因学而疑在课堂教学中,教师应不断创设"因疑而学,因学而疑"的问题情境,激发并维持学生学习的兴趣,发展学生的思维能力和创造能力,培养学生的创新能力,让学生在一种有张有弛、和谐、生动的课堂气氛中获取知识。因此结合我校的学生实际情况,对一节课的教学过程非常精确的提出了“情景引入,问题搭台,探究立骨,训练固基”的“十六字”教学方针。从多方面培养学生的能力,物理规律都是在分析物理现象的基础上形成的,重视物理现象教学是物理情景教学的一个重要方面。如静电场是非常抽象的物理知识,对这部分的练习学生难理解,所以情景引入,问题搭台,就显得十分重要。高中物理知识中的力学部分是贯穿整个物理学,是历年高考的重点、难点知识。而且多与运动学、牛顿第二定律及其应用、动能定理、机械能守恒定律、平抛运动、匀速圆周运动、电磁学等高考的热点知识综合考察,题目的形式多样,难度大。例1、如图所示,一光滑绝缘导轨,与水平方向成45°角,两个质量均为、电荷量均为的带同种电荷的小球从等高处由静止沿导轨下滑(导轨足够长)。求:(1)两小球间距为何值时,两球速度达到最大值?(2)以后小球做何种形式的运动?[解析]小球受力与受力对称,开始时,小球、分别沿斜面加速下滑,当时,、速度达到最大。当时,由于增大,两球做减速运动,当速度减小到零后又沿斜面向上加速运动。故(1)由,所以,而。既可解出。(2)以两小球相距的两点为平衡位置各自沿轨道往返运动,即振动。这道题在电场中,不能算是一道难题,但是由于大多说学生对静电场这部分知识掌握的并不好,不能很好的建立有效的物理模型,所以情景引入,问题搭台,就显得十分的有必要。在分析这道题目之前也先分析一道必修内容题目。(2010·福建高考理综)如图甲所示,质量不计的弹簧竖直固定在水平面上,t=0时刻,将一金属小球从弹簧正上方某一高度处由静止释放,小球落到弹簧上压缩弹簧到最低点,然后又被弹起离开弹簧,上升到一定高度后再下落,如此反复.通过安装在弹簧下端的压力传感器,测出这一过程弹簧弹力F随时间t变化的图象如图乙所示,则()A、时刻小球动能最大B、时刻小球动能最大C、这段时间内,小球的动能先增加后减少D、这段时间内,小球增加的动能等于弹簧减少的弹性势能[分析]金属小球从弹簧正上方某一高度处由静止释放,小球落到弹簧上压缩弹簧到最低点,然后又被弹起离开弹簧的过程这类题目的类型比较多,如:蹦极、蹦床等体育运动都有这方面的问题。其特点是:1、重力是恒力;2、弹簧(弹性绳)弹力是变力;3、下落(上升)分三个过程分析。(1),向下且减小,增加,处于失重状态;(2),,,处于平衡状态;(3),向上且增加,减小且最终为零,处于超重状态。[解析]如,从三个过程分析容易得出结论C选项正确;时刻,,速度未达到最大值,A选项错误;时刻,弹簧弹力达到最大值,,即动能最小,B选项错误;这段时间内,除弹性势能外还有重力势能,D选项错误。小球从弹簧正上方某一高度处由静止释放,小球落到弹簧上压缩弹簧到最低点,然后又被弹起离开弹簧的过程,可以通过力学传感器的实验验证,学生可以是理论与实际结合的理解,因此在讲解的过程中,先分析2010·福建高考理综,即起到了探究立骨,训练固基的目的。将重力与等效类比,弹簧(弹性绳)弹力与等效类比。这样可以帮助学生理解并能够轻松解决抽象的力学题目。同样的物理模型可以出现在不同的题目中,又如:例2、如图所示,弹簧左端固定,右端自由伸长到O点并系住物体m.现将弹簧压缩到A点,然后释放,物体一直可以运动到B点,如果物体受到的摩擦力恒定,则()A.物体从A到O加速运动,从O到B减速运动B.物体从A到O速度越来越小,从O到B加速度不变C.物体从A到O先加速运动后减速运动,从O到B一直减速运动D.物体运动到O点时所受合力为零[解析]在A点,弹簧弹力F大于摩擦力μmg,合外力向右,物体加速运动;在O点,弹簧弹力减小到零,只受摩擦力μmg,方向向左.物体在A到O之间一定存在某点弹力等于摩擦力,此时物体所受到的合外力为零,速度最大。故从A到O,物体先加...