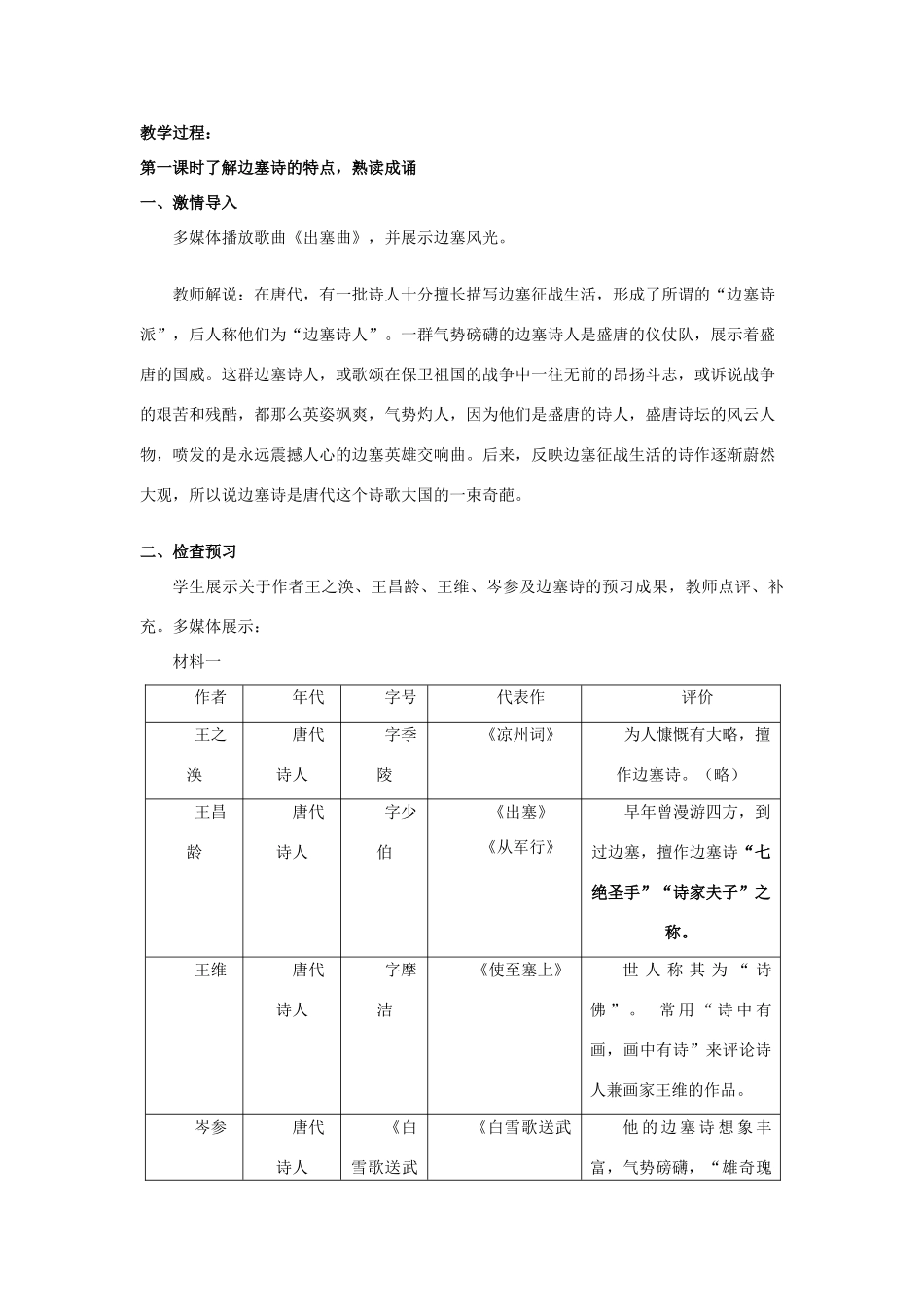

《边塞诗四首》设计理念:诗歌的教学,应该遵循由感性到理性的认识过程,首先要使学生对诗歌充分感知,通过诵读,在头脑中想像,逐步形成诗歌所表达的整体形象。“书读百遍,其义自见”,道理就在于此。其次,诗词教学应着重于学生心灵的熏陶,中国古典诗词,能给学生最丰富的想象空间和最优美的感情体验,教学仅仅扣住诗词本身最美的点,巧妙点拨,从而激起清晰而优雅的阅读涟漪,从而拉近古代和现代的距离,赋予古诗文以新的生命力,如鱼之江海中,自有无穷乐趣,而后发现情致理趣所在。另外,语文课堂还有一个共性的目标,就是逐步提高学生合作学习的能力,鼓励学生在交流中发现文本的丰富含义,也在交流中提升自己的阅读水平和与人正确相处的能力为此,这节课依然延续“小组合作学习”模式,把各个环节与小组的合作学习,自然结合起来。课前预习:1.收集王之涣、王昌龄、王维、岑参及边塞诗的一些常识。2.朗读这四首诗,并想象诗人描绘的画面。有时间的可以写在本子上。相关课程标准:“欣赏文学作品,有自己的情感体验,初步领悟作品的内涵,从中获得对自然、社会、人生的有益启示。对作品中感人的情境和形象,能说出自己的体验;品味作品中富于表现力的语言。”“诵读古代诗词,阅读浅易文言文,能借助注释和工具书理解基本内容。注重积累、感悟和运用,提高自己的欣赏品位。”教学目标:1.有感情的诵读这四首诗,在理解的基础上背诵。2.结合四首诗的创作背景,了解诗的大体内容,体会作者表达的感情。3.品味欣赏诗中佳句,体会诗人丰富的想象。评价任务:1.根据自己的收集及同学和老师的补充掌握作者及边塞诗的常识。2.朗读诗歌,感知诗歌的内容,理解诗意。3.熟读诗歌,感受诗歌中所蕴涵的动人心魄的情感。4.诵读诗歌,感悟诗歌的音乐美。教学过程:第一课时了解边塞诗的特点,熟读成诵一、激情导入多媒体播放歌曲《出塞曲》,并展示边塞风光。教师解说:在唐代,有一批诗人十分擅长描写边塞征战生活,形成了所谓的“边塞诗派”,后人称他们为“边塞诗人”。一群气势磅礴的边塞诗人是盛唐的仪仗队,展示着盛唐的国威。这群边塞诗人,或歌颂在保卫祖国的战争中一往无前的昂扬斗志,或诉说战争的艰苦和残酷,都那么英姿飒爽,气势灼人,因为他们是盛唐的诗人,盛唐诗坛的风云人物,喷发的是永远震撼人心的边塞英雄交响曲。后来,反映边塞征战生活的诗作逐渐蔚然大观,所以说边塞诗是唐代这个诗歌大国的一束奇葩。二、检查预习学生展示关于作者王之涣、王昌龄、王维、岑参及边塞诗的预习成果,教师点评、补充。多媒体展示:材料一作者年代字号代表作评价王之涣唐代诗人字季陵《凉州词》为人慷慨有大略,擅作边塞诗。(略)王昌龄唐代诗人字少伯《出塞》《从军行》早年曾漫游四方,到过边塞,擅作边塞诗“七绝圣手”“诗家夫子”之称。王维唐代诗人字摩洁《使至塞上》世人称其为“诗佛”。常用“诗中有画,画中有诗”来评论诗人兼画家王维的作品。岑参唐代诗人《白雪歌送武《白雪歌送武他的边塞诗想象丰富,气势磅礴,“雄奇瑰判官归京》判官归京》丽”代表了盛唐边塞诗的最高成就。材料二:边塞诗的有关知识边塞诗是唐代诗歌的主要题材,是唐诗当中思想性最深刻,想像力最丰富,艺术性最强的一部分。一些有切身边塞生活经历和军旅生活体验的诗人,以亲历的见闻来写诗;另一些诗人以乐府旧题来进行翻新创作。其创作贯穿初唐、盛唐、中唐、晚唐四个阶段。盛唐是边塞诗歌创作的鼎盛时期,涌现了著名的边塞诗派,代表诗人有高适、岑参、王昌龄、李颀、王维,高的《燕歌行》、岑的《白雪歌》等七言长篇歌行代表了盛唐边塞诗的美学风格,即:雄浑、磅礴、豪放、浪漫、悲壮、瑰丽。盛唐边塞诗的特点在于以下几个方面:(1)题材广阔:一方面包括将士建立军功的壮志,边地生活的艰辛,战争的酷烈场面,将士的思家情绪;另一方面包括边塞风光,边疆地理,民族风情,民族交往等各个方面。其中前者为主要题材。(2)意象宏阔:大处落笔,写奇情壮景。(3)基调昂扬:气势流畅,富有崇高感。(4)体裁兼善:歌行、律绝皆有佳作。三、知诗人解题意——读出诗音我们了解了诗人及边塞诗的...