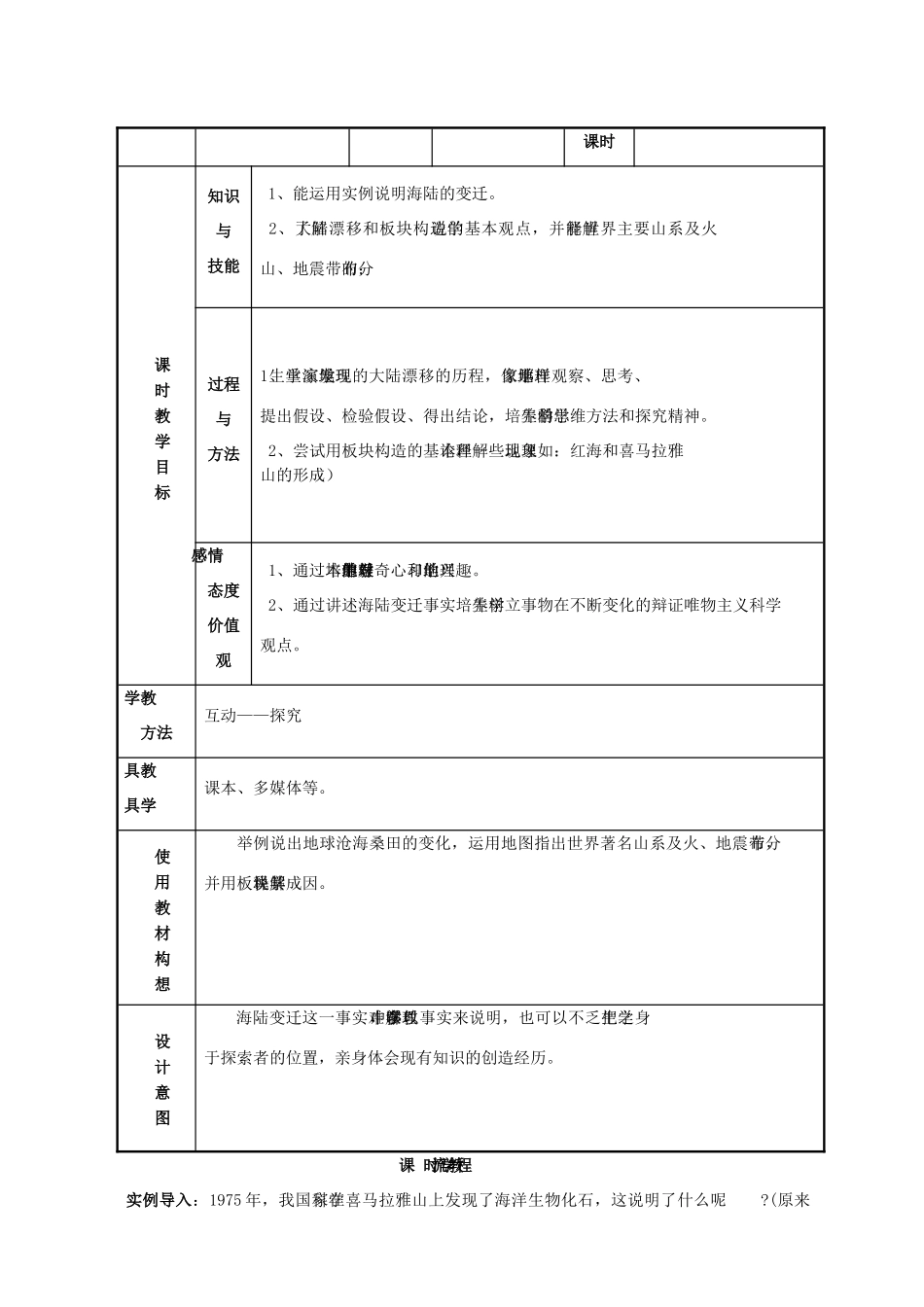

单元(章)3.2海陆变迁总课时数2课时教学资料与对象分析教材理解与感悟举例说出地球沧海桑田的变化,运用地图指出世界著名山系及火、地震带分布,并用板块学说解释其成因。学情预估海陆变迁这一事实难以理解,在教学中多以事实来说明,也可以不乏把学生之身于探索者的位置,亲身体会现有知识的创造经历。教学目标知识与技能1、能运用实例说明海陆的变迁。2、了解大陆漂移和板块构造学说的基本观点,并能解释世界主要山系及火山、地震带的分布;过程与方法1、学生重演地理学家发现的大陆漂移的历程,像地理学家那样观察、思考、提出假设、检验假设、得出结论,培养学生科学的思维方法和探究精神。2、尝试用板块构造的基本理论,解释一些地理现象。(如:红海和喜马拉雅山的形成)情感态度价值观1、通过本节教学培养学生对地理的好奇心和学习地理的兴趣。2、通过讲述海陆变迁事实培养学生树立事物在不断变化的辩证唯物主义科学观点。课时教学设计首页授课时间:09年11月4日课时2课时课型新授课第几第1~2课时课时课时教学目标知识与技能1、能运用实例说明海陆的变迁。2、了解大陆漂移和板块构造学说的基本观点,并能解释世界主要山系及火山、地震带的分布;过程与方法1、学生重演地理学家发现的大陆漂移的历程,像地理学家那样观察、思考、提出假设、检验假设、得出结论,培养学生科学的思维方法和探究精神。2、尝试用板块构造的基本理论,解释一些地理现象。(如:红海和喜马拉雅山的形成)情感态度价值观1、通过本节教学培养学生对地理的好奇心和学习地理的兴趣。2、通过讲述海陆变迁事实培养学生树立事物在不断变化的辩证唯物主义科学观点。教学方法互动——探究教具学具课本、多媒体等。使用教材构想举例说出地球沧海桑田的变化,运用地图指出世界著名山系及火、地震带分布,并用板块学说解释其成因。设计意图海陆变迁这一事实难以理解,在教学中多以事实来说明,也可以不乏把学生之身于探索者的位置,亲身体会现有知识的创造经历。课时教学流程实例导入:1975年,我国科学家在喜马拉雅山上发现了海洋生物化石,这说明了什么呢?(原来那里曾经是海洋)有人在东海发现了古水井、古河流和人类活动遗迹,这又说明了什么?(原来那里曾经是陆地)由此可知海洋可以变成陆地,陆地也可以变成海洋,这就是我们要讲的“海陆变迁”。沧海桑田提示:1.读图3.11时,应从赭山位置的变迁,推断杭州湾北岸、南岸的海陆变迁。首先观察第一幅图与第二幅图,赭山的位置发生了什么变化?这种变化说明什么问题?(赭山的位置由北岸变成水中岛屿,说明在这一阶段杭州湾北岸坍塌,没人海中,陆地变成了海洋)关于这部分教学,教师可通过一系列的举证,说明海陆变迁。也可以借助课本插图,让学生在观察图片中,体会地壳的变动。接着观察第二幅图与第三幅图,赭山的位置又发生了什么变化?这种变化又说明一个什么问题?(赭山由岛屿到了南岸,说明这一阶段杭州湾南岸泥沙淤积,由海洋变成了陆地)2.观察图3.12时,教师应启发学生说出5000年前,江阴以东的情况与现在有什么不同?(原来是海洋,现在是陆地)在此基础上,可构建开放式的课堂,教师让学生举证,说出其他的有关海陆变迁的例子。漂移的大陆20世纪地理科学史上发生了激烈的争论。机会总是垂青善于观察、思考的人。正像牛顿坐在树下看到苹果落下建立了自由落体运动定律一样,这一次是一个躺在病床上的气象学家解决了这个问题。魏格纳与大陆漂移说魏格纳(1880—1930)德国科学家,1910年的一天,他站在世界地图前,仔细观察地图,突然发现非洲的喀麦隆海岸凹进去的部分与南美洲巴西的一块凸出部分形状恰好吻合,难道这两块陆地原来是连在一起的吗?魏格纳创立大陆漂移假说过程:魏格纳发现非洲大陆、美洲大陆轮廓吻合后能不能直接提出它们原先是连在一起的?为什么?这部分内容主要是通过史实,进行科学史的教育。建议在教学过程中探究的方法、讲故事的方法、角色扮演的方法或读图(图3.13)的方法演魏格纳发现大陆漂移的过程,让学生体验科学发现的过程。提示:2.这种假设是否符合实际,教师鼓励学生去思考,去寻找证据(古生物化石、古地层、大陆轮廓等)。3.在...