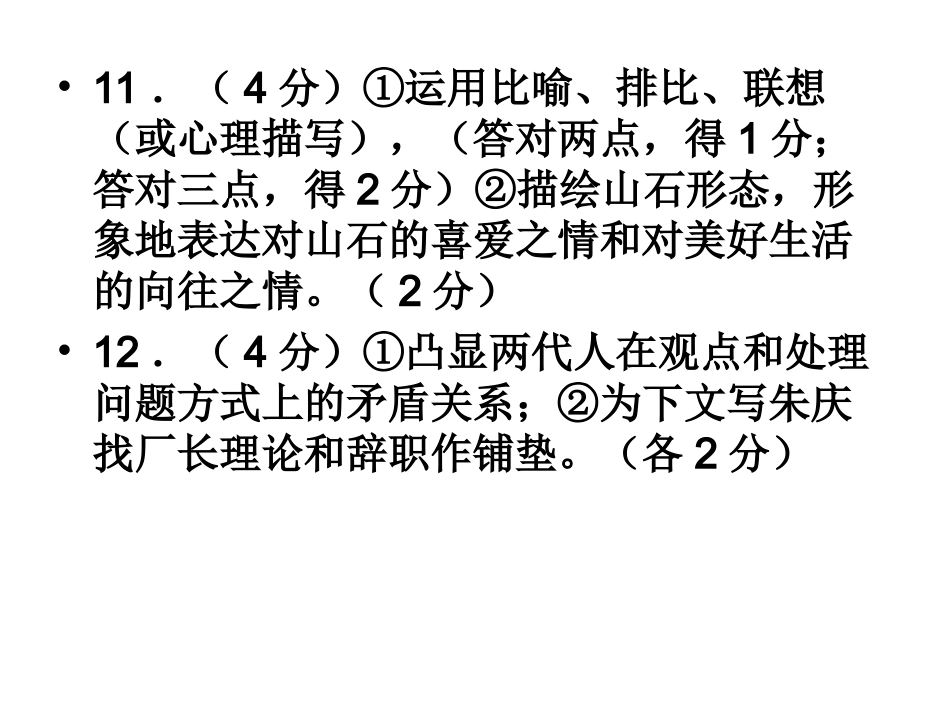

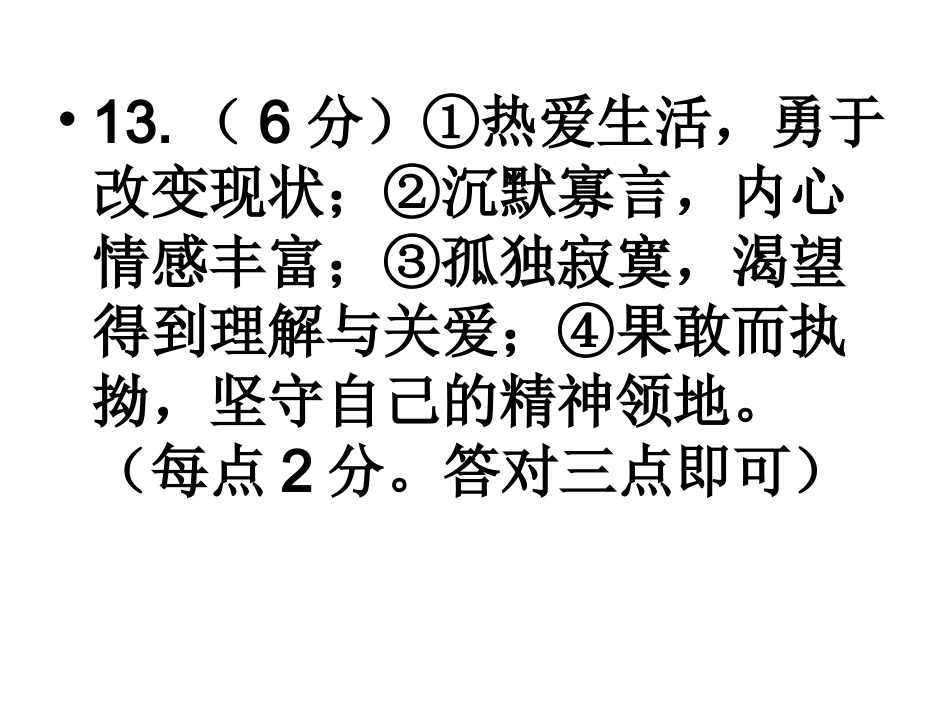

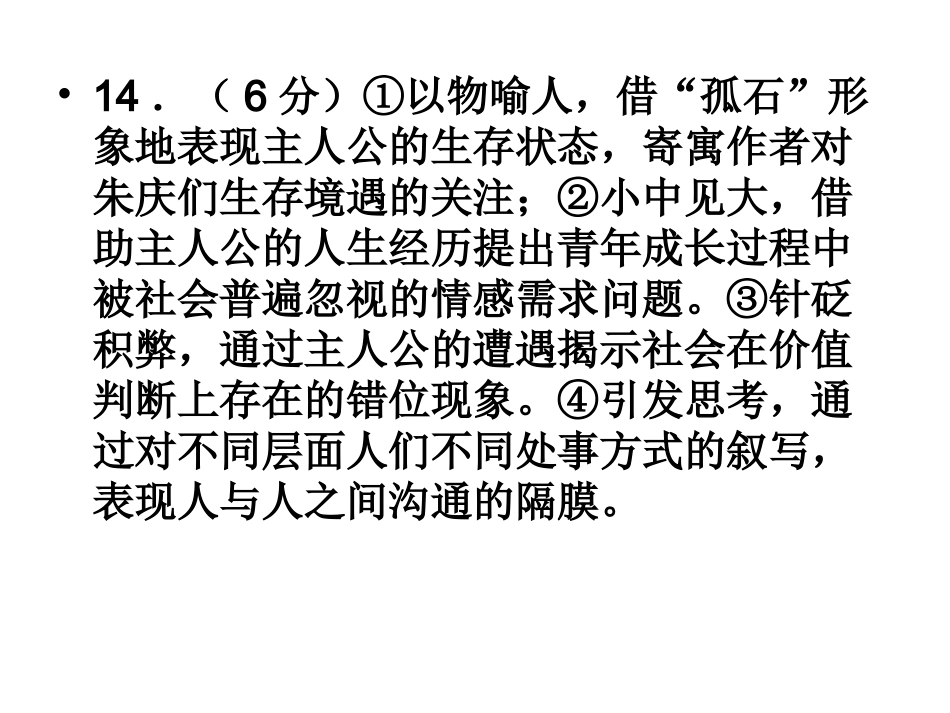

•11.(4分)①运用比喻、排比、联想(或心理描写),(答对两点,得1分;答对三点,得2分)②描绘山石形态,形象地表达对山石的喜爱之情和对美好生活的向往之情。(2分)•12.(4分)①凸显两代人在观点和处理问题方式上的矛盾关系;②为下文写朱庆找厂长理论和辞职作铺垫。(各2分)•13.(6分)①热爱生活,勇于改变现状;②沉默寡言,内心情感丰富;③孤独寂寞,渴望得到理解与关爱;④果敢而执拗,坚守自己的精神领地。(每点2分。答对三点即可)•14.(6分)①以物喻人,借“孤石”形象地表现主人公的生存状态,寄寓作者对朱庆们生存境遇的关注;②小中见大,借助主人公的人生经历提出青年成长过程中被社会普遍忽视的情感需求问题。③针砭积弊,通过主人公的遭遇揭示社会在价值判断上存在的错位现象。④引发思考,通过对不同层面人们不同处事方式的叙写,表现人与人之间沟通的隔膜。•15.(6分)①特定时代精神引领与思想交锋的需要。②作为政治符号被误读、被神化。③被实用主义者解构、利用。(每点2分)•16.(6分)①鲁迅是一代文学大师、文化英雄;②鲁迅没有虚荣心,平凡、本色、朴实;③鲁迅身上也有缺点。(每点2分)•17.(6分)①必须远离功利;②应该本真地宣扬作家的人格魅力;③应以平等的心态和眼光看待名人。(每点2分)•山不过来,我就过去•《古兰经》上有这样一个故事:人们听说有位大师几十年来练就一身移山大法。一天,有人找到这位大师,央其当面表演一下。大师在一座山的对面坐了一会儿,就起身跑到山的另一面,然后说表演完毕。•众人大或不解,大师微微一笑说:“事实上,这世上根本就没有什么移山大法,惟一能够移动山的方法是:山不过来,我就过去。”•渔夫的错误•某个周末,一个渔夫在他的船边发现有条蛇咬住一只青蛙,他替青蛙感到难过,就过去轻轻地把青蛙从蛇嘴里拿出来,并把它放走。但他又替饥饿的蛇感到难过,由于没有食物,他取出一瓶威士忌酒,倒了几口在蛇的嘴里。蛇愉快地游走,青蛙也愉快地离开,而人做了这样的好事更愉快。•他认为一切都很妥当,但在几分钟后,他听到有东西碰到船边的声音,便低头向下看,令人不敢相信的是,那条蛇又游回来了•——嘴里叨着两只青蛙。文似看山不喜平―――叙事贵曲•一、【课标解析】•1、结合叙事特点,要求写出事情的波澜,正是对形象思维和逻辑思维的提高,而“发展创造性思维”更是明确地鼓励学生运用发散思维、逆向思维去大胆突破,勇于创新,从而提高创造性思维的能力。•2、“叙事贵曲”正体现了一种审美追求。写作记叙文需要捕捉曲折生动的生活事件,运用联想和想像对写作素材进行艺术加工,使故事曲折有致,婉转含蓄,意趣盎然,使文章波澜起伏。•2《雨夜》写的是“我”的一段心灵历程。作者把自己的认识潜藏在具体的生活画面之中。•开头“雨一直在下,下个不停,似乎想洗尽人间的杂尘”一句,不但交代了故事发生的背景,渲染了“雨夜”的氛围,也是对文章主题的一种暗示。雨,冲洗的不仅是自然世界中的“杂尘”,也是人的心灵深处的“杂尘”。开头这一句,为全文的叙事和主题的表现奠定了基调。走进现场•为了使之明朗,小说还分别以“明天,窗外的一切一定是新的,新的天,新的地,新的空气……”“雨,明天会停的,只留下彩虹,在清新的人间。”两句呼应,成为全篇的线索,烘托了“雨夜”的氛围,营造出了作品独特的意境。•小说还紧扣“雨衣”写出许多细节,把心灵的选择外化成对雨的不同感受和雨衣的穿脱,以具体的艺术描写和形象可感的画面来寓示、象征“心灵选择”的过程和内心深处的波澜——是形成隔膜还是敞开自己,是包裹自己还是接受洗礼。•焦点始终凝聚在人物的内心世界的变化上,从不平、失落、嫉妒到回想互相安慰的情景,再到逐渐平静的反思,及至终于打出了祝贺的电话,心灵历程的演进清晰可见。“雨”和“雨衣”实际上是心灵的外化和象征。•四、【写作常识】•阅读文章如入名山,引人处常在山之起伏,水之连绵;写文章也求一波三折、九曲回肠。如何才能达到尺水兴波,逶迤跌宕呢?•(一)改变常规叙述方式。为了增强表达效果,写事的文章不按事情的发展顺序来...