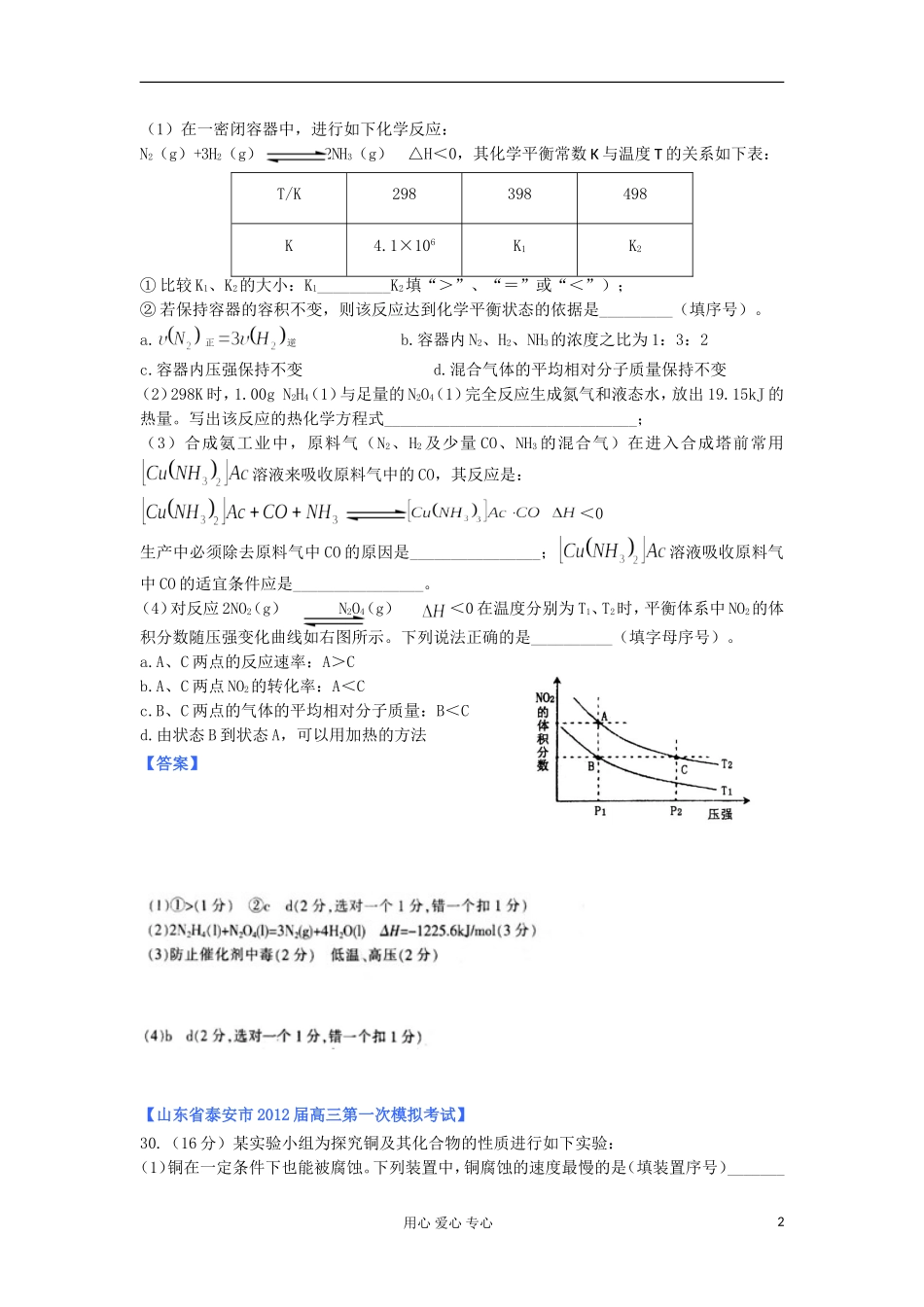

专题六化学反应与能量转化(三)【山东省泰安市2012届高三第一次模拟考试】28.(14分)钠及其化合物具有广泛的用途。(1)工业上可利用反应Na(1)+KCl(1)K(g)+NaCl(1)来治炼金属钾,此反应利用了钠的还原性及________,写出钠与TiCl4反应冶炼Ti的化学方程式_____________________。(2)用Na2CO3熔融盐作电解质,CO、O2为原料组成的新型电池的研究取得了重大突破。该电池示意图如右:负极电极反应式为________________,为了使该燃料电池长时间稳定运行,电池的电解质组成应保持稳定,电池工作时必须有部分A物质参加循环。A物质的化学式为__________________。(3)常温下,浓度均为0.1mol·L-1的下列五种钠盐溶液的pH如下表;溶质CH3COONaNaHCO3Na2CO3NaClONaCNpH8.89.711.610.311.1上述盐溶液中的阴离子,结合H+能力最强的是_________,根据表中数据,浓度均为0.01mol·L—1的下列四种酸的溶液分别稀释100倍,pH变化最大的是________(填编号)。A.HCNB.HClOC.CH3COOHD.H2CO3(4)实验室中常用NaOH来进行洗气和提纯。当300mL1mol·L-1的NaOH溶液吸收标准状况下4.48LCO2时,所得溶液中各离子浓度由大到小的顺序为________________。几种离子开始沉淀时的pH如下表:离子Fe2+Cu2+Mg2+pH7.65.210.4当向含相同浓度Cu2+、Mg2+、Fe2+离子的溶液中滴加NaOH溶液时,_______(填离子符号)先沉淀,_________(填“>”、“=”或“<”)。【答案】【山东省泰安市2012届高三第一次模拟考试】29.(12分)氮是地球上含量丰富的一种元素,氮及其化合物在工农业生产、生活中有着重要作用。用心爱心专心1高温(1)在一密闭容器中,进行如下化学反应:N2(g)+3H2(g)2NH3(g)△H<0,其化学平衡常数K与温度T的关系如下表:T/K298398498K4.1×106K1K2①比较K1、K2的大小:K1_________K2填“>”、“=”或“<”);②若保持容器的容积不变,则该反应达到化学平衡状态的依据是_________(填序号)。a.正逆b.容器内N2、H2、NH3的浓度之比为1:3:2c.容器内压强保持不变d.混合气体的平均相对分子质量保持不变(2)298K时,1.00gN2H4(1)与足量的N2O4(1)完全反应生成氮气和液态水,放出19.15kJ的热量。写出该反应的热化学方程式_______________________________;(3)合成氨工业中,原料气(N2、H2及少量CO、NH3的混合气)在进入合成塔前常用溶液来吸收原料气中的CO,其反应是:<0生产中必须除去原料气中CO的原因是________________;溶液吸收原料气中CO的适宜条件应是________________。(4)对反应2NO2(g)N2O4(g)<0在温度分别为T1、T2时,平衡体系中NO2的体积分数随压强变化曲线如右图所示。下列说法正确的是__________(填字母序号)。a.A、C两点的反应速率:A>Cb.A、C两点NO2的转化率:A<Cc.B、C两点的气体的平均相对分子质量:B<Cd.由状态B到状态A,可以用加热的方法【答案】【山东省泰安市2012届高三第一次模拟考试】30.(16分)某实验小组为探究铜及其化合物的性质进行如下实验:(1)铜在一定条件下也能被腐蚀。下列装置中,铜腐蚀的速度最慢的是(填装置序号)_______用心爱心专心2_________________________。(2)金属铜长期暴露在潮湿空气中往往被腐蚀。生成的“铜锈”受热易分解为氧化铜、二氧化碳和水。为验证“铜锈”分解的部分产物,某同学设计了下图装置:该装置可初步验证“铜锈”分解产物中的________为验证分解的其它产物需要做补充人,方法是___________________________。(3)为了从“铜锈”中制得铜并测定“铜锈”的组成,设计实验装置如下:请回答下列问题:①A处是“铜锈”与氢气反应的装置,应选用下图中的___________(填写编号);②反应进行时应先_________________________再点燃酒精灯加热;③要准确测定“铜锈”的组成,实验时C中现象应为________,需测定的数据有;样品质量、_______________________________(填化学式)的质量;④上述装置还有不完善之处,应将D装置中排出的气体____________________(填处理的方法)用心爱心专心3【答案】【山东省威海市2012届高三第一次模拟考试】1.化学与人类活动密切相关,以下叙述错误的是A.“绿色化...