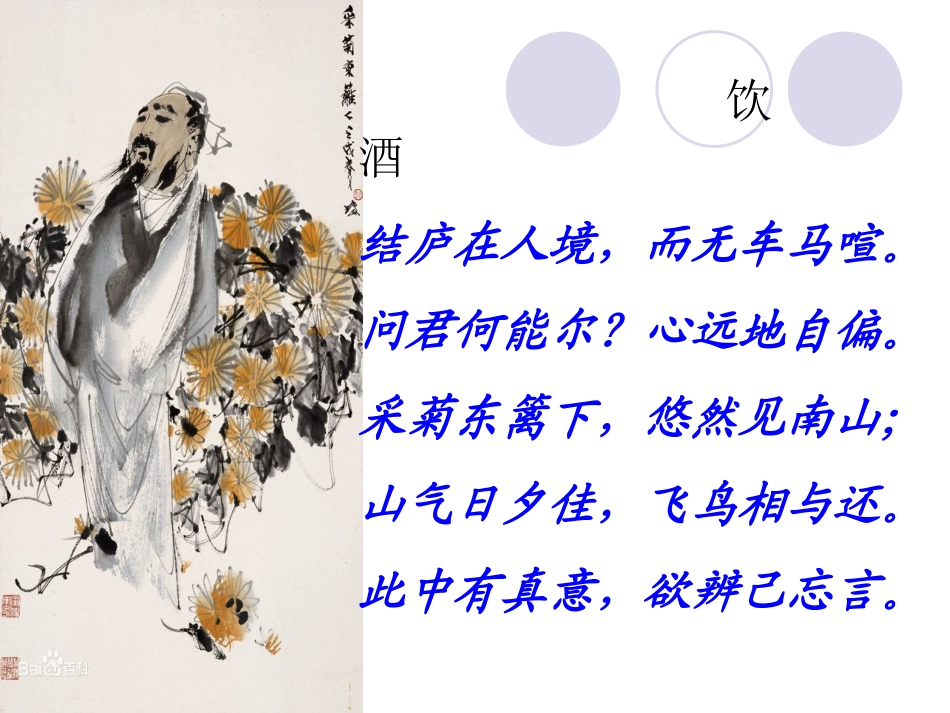

饮酒结庐在人境,而无车马喧。问君何能尔?心远地自偏。采菊东篱下,悠然见南山;山气日夕佳,飞鸟相与还。此中有真意,欲辨己忘言。桃花源记桃花源记————陶渊明陶渊明诗:《归园田居》文:《五柳先生传》《归去来兮辞》《桃花源记》是陶渊明的代表作之一,约作于永初二年(421),即南朝刘裕弑君篡位的第二年。这时陶渊明归隐田园已经十六年了。年轻时的陶渊明本有“大济于苍生”之志,可是,他生活的时代正是晋宋易代之际,东晋王朝极端腐败,对外一味投降,安于江左一隅之地。统治集团生活荒淫,内部互相倾轧,军阀连年混战,赋税徭役繁重,加深了对人民的剥削和压榨。在国家濒临崩溃的动乱年月里,陶渊明的一腔抱负根本无法实现。同时,东晋王朝承袭旧制,实行门阀制度,保护高门士族贵族官僚的特权,致使中小地主出身的知识分子没有施展才能的机会。像陶渊明这样一个祖辈父辈仅做过太守一类官职,家境早已败落的寒门之士,当然就“壮志难酬”了!加之他性格耿直,清明廉正,不愿卑躬屈膝攀附权贵,因而和污浊黑暗的现实社会发生了尖锐的矛盾,产生了格格不入的感情。义熙元年(405),他仓促而坚决地辞去了上仅81天的彭泽县令,与统治者作了最后决裂,长期隐居田园,躬耕僻野。写作背景:他虽“心远地自偏”,但“猛志固常在”,仍旧关心国家政事。元熙二年六月,刘裕废晋恭帝为零陵王,改年号为“永初”。次年,刘裕采取阴谋手段,用毒酒杀害晋恭帝。这些不能不激起陶渊明思想的波澜。他从固有的儒家观念出发,产生了对刘裕政权的不满,加深了对现实社会的憎恨。但他无法改变、也不愿干预这种现状,只好借助创作来抒写情怀,塑造一个与污浊黑暗社会相对立的美好境界,以寄托自己的理想与美好情趣。《桃花源记》就是在这样的背景下产生的。初读感知初读感知阡陌交通,鸡犬相闻。黄发垂髫,并怡然自乐便要还家,设酒杀鸡作食。率妻子邑人来此绝境问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。创设情境,再读课文探究考证探究考证探究:探索研究考证:用实物或资料论证说明1.桃花源是否真的存在?2.作者为什么要将主人公设计成“渔人”?而不是猎人或其他什么人?主题:本文借武陵渔人偶然发现桃花源的故事,表现作者对理想的桃花源生活的向往和对现实动乱、黑暗生活的不满,同时表现了对不守信用、虚伪奸诈、趋炎附势的市井媚俗之徒的强烈讽刺和批判。回顾:明确目标初读感知,积累文言词语创设情境,理解课文内容探究考证,探讨文章主题这节课,我们走进了桃花源,了解了陶渊明。虽然陶渊明向往的理想社会还带有这样那样的局限性,但他对理想的追求,对黑暗现实的否定,还是值得肯定的。岁月流逝,沧海桑田。多少年过去了,于东晋时代相比,如今的中国已经发生了天翻地覆的变化。毛泽东同志有这样的诗句:“陶令不知何处去,桃花源里可耕田。”原来自认为遥不可及的愿望,经过百般付出和努力是可以实现的。同学们,让我们为建设自己心目中和谐的、理想的桃花源而努力吧!结语一、填空:《桃花源记》选自,作者是,时著名诗人。课文以为线索,写渔人、、、桃花源的情形。二、在括号内填入省略的成分。()见渔人,乃大惊,问()所从来,()具答之。()便要()还家,设酒杀鸡作食。此人一一为()具言所闻,()皆叹惋。余人各复延()至其家,皆出酒食。()停数日,辞去。A、渔人B、桃花源人《陶渊明集》东晋陶渊明发现访问离开寻找渔人进出桃花源的行踪AAAAAABBB翻译下列句子1.芳草鲜美,落英缤纷。2.土地平旷,屋舍俨然。3.黄发垂髫,并怡然自乐。4.问今是何世,乃不知有汉,无论魏、晋。5.既出,得其船,便扶向路,处处志之。芳香的青草肥嫩鲜美,坠落的桃花纷繁杂乱。土地平坦宽阔,房屋整齐。老人孩子全都安适愉快自得其乐。问渔人现在是什么朝代,竟然不知道汉朝,更不用说魏晋了。渔人出来以后,找到他的船,就沿着原路回去,处处做标记。