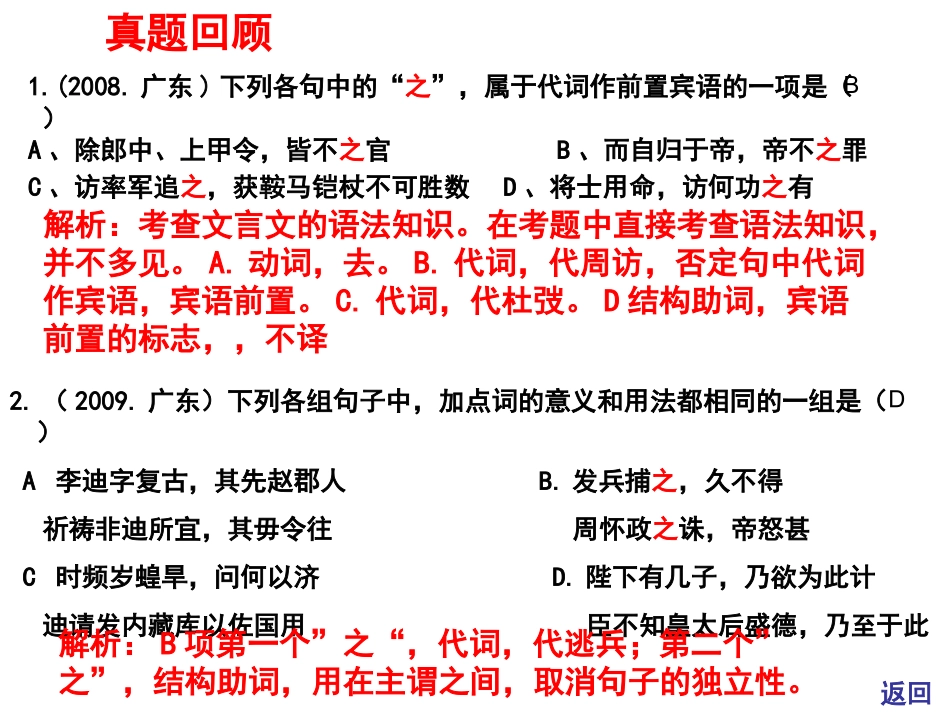

文言常考虚词(一)代词(二)助词(四)例题返回(三)动词真题回顾返回1.(2008.广东)下列各句中的“之”,属于代词作前置宾语的一项是()A、除郎中、上甲令,皆不之官B、而自归于帝,帝不之罪C、访率军追之,获鞍马铠杖不可胜数D、将士用命,访何功之有解析:考查文言文的语法知识。在考题中直接考查语法知识,并不多见。A.动词,去。B.代词,代周访,否定句中代词作宾语,宾语前置。C.代词,代杜弢。D结构助词,宾语前置的标志,,不译B2.(2009.广东)下列各组句子中,加点词的意义和用法都相同的一组是()A李迪字复古,其先赵郡人B.发兵捕之,久不得祈祷非迪所宜,其毋令往周怀政之诛,帝怒甚C时频岁蝗旱,问何以济D.陛下有几子,乃欲为此计迪请发内藏库以佐国用臣不知皇太后盛德,乃至于此D解析:B项第一个”之“,代词,代逃兵;第二个”之”,结构助词,用在主谓之间,取消句子的独立性。返回3.(2010.广东)下列各组句子中,加点词的意义和用法都不相同的一组是A.今俞瑱得之乃令吴玉守之B.利为彼有宜为报仇C.降家皆为上所杀儿为所误D.我师乘之而入,宋忠匿于厕斩孙泰于阵,余众悉降A项“之”均为代词,代指居庸关4.(2011.广东)下列各组句子中,加点词的意义和用法都不相同的一组是()A.其智能亦自可韬语其妻曰……B.非徒以武力雄一时也越关以过,船皆设炮械C.令捕之杖毙,弃诸野妻泣而从之,病果瘳D.遂违众一战,歼贼且尽吾病且死,汝亦饿死耳C项“之”均为代词,他,代罗提督。“之”字用法(一)代词。1.可代人、物、事、处所等,代人多是第三人称代词,他、她、它(们)。有时灵活运用于第一人称或第二人称。①不知将军宽之至此也。(《廉颇蔺相如列传》)②然语之,又恐汝日日为吾担忧。(《与妻书》)③臣请入,与之同命!(《鸿门宴》)2.指示代词,这,此。①夫子欲之,吾二臣者皆不欲也。(《季氏将伐颛臾》)②之二虫又何知。(《逍遥游》)返回(二)助词1.定语的标志,放在定语和中心语之间,译为“的”或不译。①而从六国破亡之故事。(《六国论》)②余之力尚足以入。(《游褒禅山记》)2.放在倒置的动(介)宾短语之间,作宾语提前的标志,不译。①句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉。(《师说》)②何陋之有?(《陋室铭》)3.放在主语和谓语之间,取消句子的独立性。①臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。(《烛之武退秦师》)②客之美我者,欲有求于我也。(《邹忌讽齐王纳谏》)4.放在倒置的定语与中心语之间,作为定语后置的标志。①蚓无爪牙之利,筋骨之强。(《劝学》)②人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎(《屈原列传》)5.音节助词,用在形容词、副词或动词(多为不及物动词)后面,凑足音节,没有实在意义。①填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走。(《寡人之于国也》)②余扃牖而居,久之,能以足音辨人。(《项脊轩志》)返回(三)动词,到……去。①胡为乎遑遑欲何之?(《归去来兮辞》)②奚以之九万里而南为?(《逍遥游》)③有牵牛而过堂下者,王见之,曰:“牛何之?”(《齐桓晋文之事》)1.下列加点的“之”字意义和用法相同的是()A.知之为知之,不知为不知,是知也B.句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉C.佯狂不知所之者,其辱人贱行,视五人之死,轻重固何如哉D.以其求思之深而无不在也E.师道之不传也久矣F.譬若以肉投馁虎,何功之有课堂练习返回答案:BF(A这;B助词,宾语前置的标志;C往,到……去;D助词,补语标志,不译;E取独;F助词,宾语前置的标志)2.判断“之”在文中的意义。一僧欲1之南海,询于唐僧,唐僧不2之应。久3之,此僧以箪食瓢饮4之助至南海,夸5之于唐僧:“此何难6之有?”唐僧曰:“汝7之百折不挠,实可钦佩。然汝8之言亦过矣,君将骄而笑9之乎?”返回1、动词,可译为到、往2、代词,可译为他3、助词,调节音节,用在时间词后,不译4、助词,的5、代词,可译为这件事6、助词,宾语前置标志,不译7、助词,用在主谓之间取消句子独立性,不译8、助词,可译为的9、人称代词,可译为我