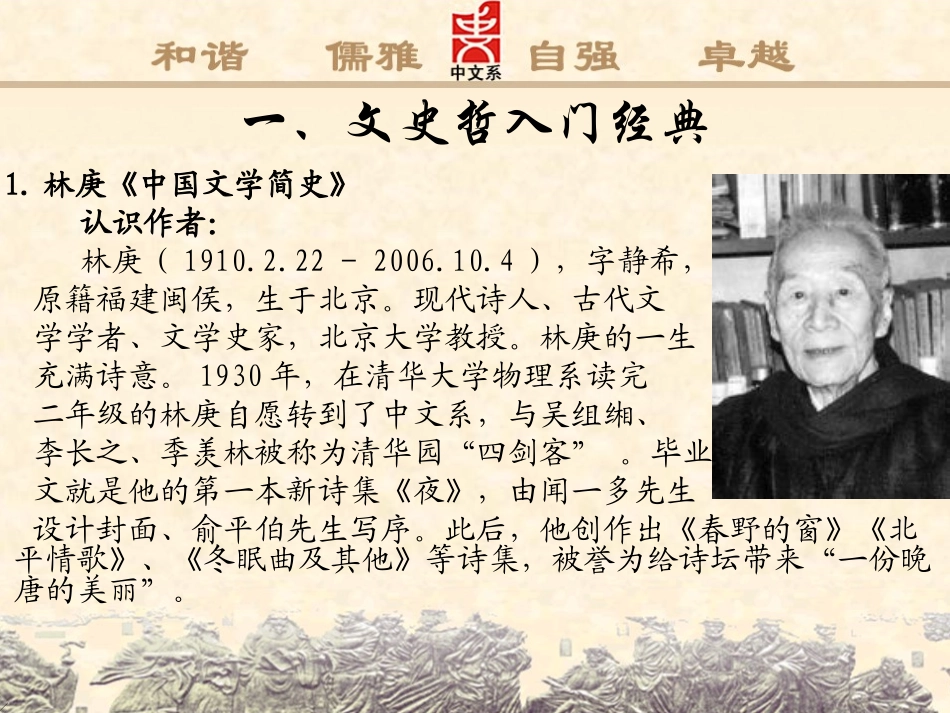

经典书目推荐、导读黄元英2014.12一、文史哲入门经典1.林庚《中国文学简史》认识作者:林庚(1910.2.22-2006.10.4),字静希,原籍福建闽侯,生于北京。现代诗人、古代文学学者、文学史家,北京大学教授。林庚的一生充满诗意。1930年,在清华大学物理系读完二年级的林庚自愿转到了中文系,与吴组缃、李长之、季羡林被称为清华园“四剑客”。毕业论文就是他的第一本新诗集《夜》,由闻一多先生设计封面、俞平伯先生写序。此后,他创作出《春野的窗》《北平情歌》、《冬眠曲及其他》等诗集,被誉为给诗坛带来“一份晚唐的美丽”。由诗人而学者,林庚对中国文学史的研究独树一帜,其中楚辞和唐诗研究是他的“双璧”。他对唐诗作出了“盛唐气象”、“少年精神”等经典概括,被学界广为接受。贺知章的名诗《咏柳》,是因为他的挖掘,才入选小学课本,最终家喻户晓。20世纪40年代以来,他曾三度撰写中国文学史,其中《中国文学简史》作为高校教材流传至今。晚年的林庚先生又与吴组缃、王瑶、季镇淮并称“北大中文四老”。林庚与季羡林互赠“相期以茶”。作品特点:主线:他分了启蒙时代、黄金时代、白银时代、黑夜时代。因为作者既是诗人又是学者,所以,这“四个时代”的提法也比较诗化,而非纯学术性,理解起来还得在脑子里拐个弯。还好朱自清先生已经给了我们一个现成答案。他在序中说:“他将文学的发展看作是有生机的,由童年而少年而中年而老年。”同时,朱自清先生给予了委婉的纠正:“然而文学不止一生,中国文学是可以再生的,他所以用《文艺曙光》这一章结束了全书”。细目:蒙昧的传说(神话传说),史诗的时期(神话传说),女性的歌唱(《诗经》),散文的发达(秦以前散文),知道悲哀以后(楚辞),理性的人性(秦法家思想),文坛的夏季(前汉辞赋、乐府),苦闷的觉醒(后汉文学批评、佛教文化),不平衡的节奏(后汉五言诗),人物的追求(魏晋文学人物),原野的认识(南朝乐府、唐诗先声),旅人之思的北来(北朝五言诗、唐初诗风),主潮的形式(三言诗、五言诗、七言诗),诗国高潮(唐诗),古典的先河(律诗起源),修士的重现(唐后期诗人的心态),文艺派别(唐代文学流派),散文的再起(唐代古文运动),口语的接近(唐代通俗诗),凝静的刻画(词的起源与发展),抒情时期(宋词),晚唐余风(宋诗),骈俪的再起(词的散文化),古典的衰歇(唐宋时期的文学讨论),文艺清淡(宋人文学心态),第四乐府(元之散曲),理性的玄学(理学),梦想的开始(笔记小说杂记),讲唱的流行(话本文学、说唱文学),杂剧与院本(杂剧),舞台重心(戏剧),章回故事的出现(章回小说),梦有结束(杂剧及其它戏曲),女性的演出(女性小说),诗文的回溯(金元明清诗、八股文),文艺曙光(清末文学、翻译、报刊)。2.冯友兰《中国哲学史》认识作者:冯友兰(1895年~1990年)字芝生,河南南阳唐河人,著名哲学家,获哥伦比亚大学博士学位,历任中州大学(河南大学)、广东大学、燕京大学教授、清华大学文学院院长兼哲学系主任,西南联大哲学系教授兼文学院院长,清华大学校务会议主席,北京大学哲学系教授,其哲学作品为中国哲学史的学科建设做出了重大贡献,被誉为“现代新儒家”。作品特点:《中国哲学简史》本是为西方读者了解中国哲学而用英文写就的,后有“法、意、西、南、捷、日、朝、中文译本”,且出版后几十年来是学习中国哲学第一本必读书。具有世界性的影响已自不待言,对于今日中国的读者亦不失为一本教益丰厚的文化经典。李慎之(哲学家、曾任周恩来外交秘书、中国社会科学院副院长兼美国研究所所长)先生常说:“中国人了解、学习、研究中国哲学,冯友兰先生是可超而不可越的人物。”理由如下:1)书小容量大。与冯先生四百万言的著作相比,二十三万言的《简史》,不可不谓“小”,然而它又是“冯先生的哲学与哲学思想融铸的结晶。”冯先生在该书的自序里也说,此书是“小景之中,形神自足,非全史在胸,曷克臻此。”故可谓,“择焉虽精而语焉尤详也”。2)视野开阔。以一本篇幅有限的哲学史专著,打通古今中外的相关知识,虽是蜻蜓点水,仍不失哲人...