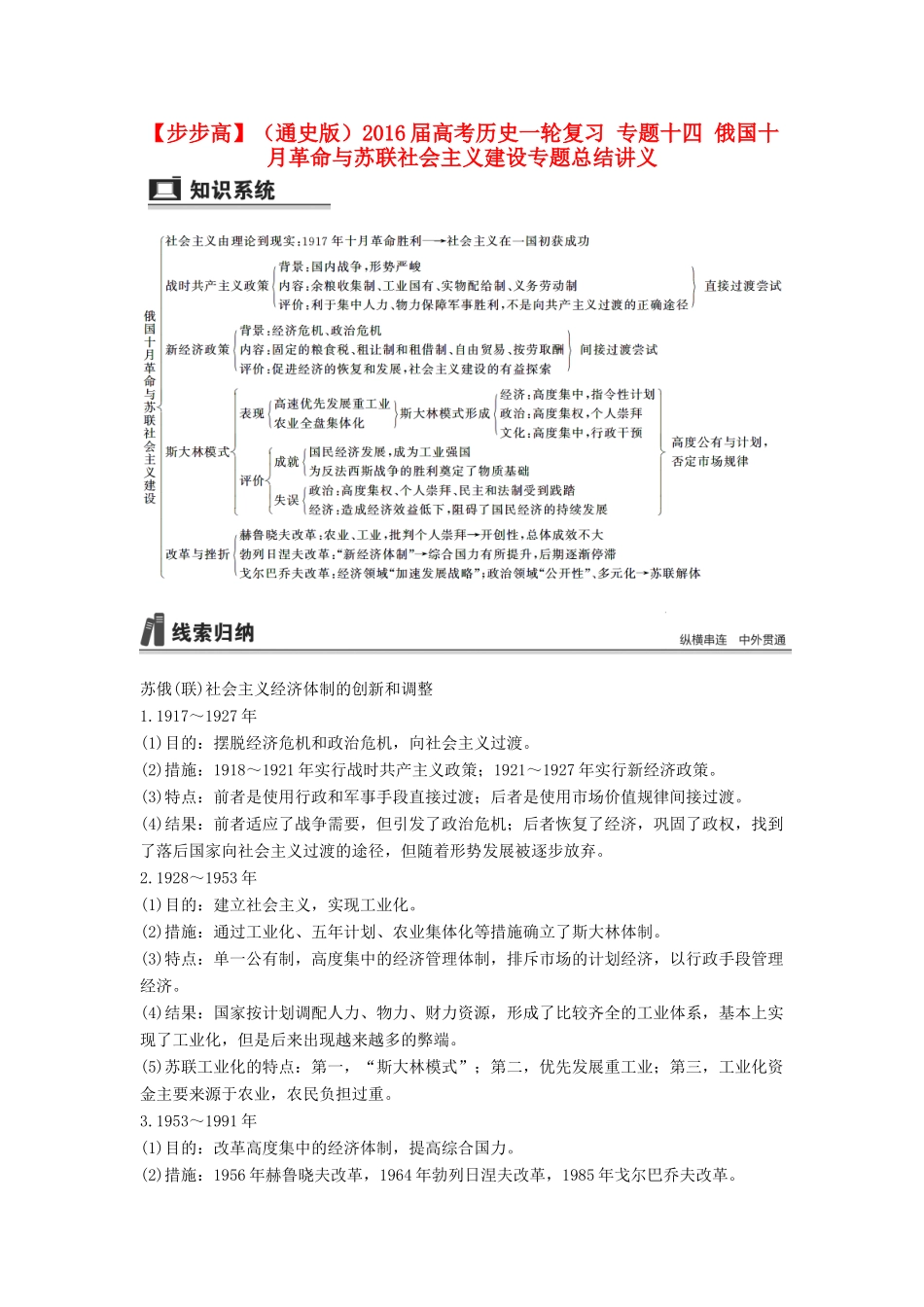

【步步高】(通史版)2016届高考历史一轮复习专题十四俄国十月革命与苏联社会主义建设专题总结讲义苏俄(联)社会主义经济体制的创新和调整1.1917~1927年(1)目的:摆脱经济危机和政治危机,向社会主义过渡。(2)措施:1918~1921年实行战时共产主义政策;1921~1927年实行新经济政策。(3)特点:前者是使用行政和军事手段直接过渡;后者是使用市场价值规律间接过渡。(4)结果:前者适应了战争需要,但引发了政治危机;后者恢复了经济,巩固了政权,找到了落后国家向社会主义过渡的途径,但随着形势发展被逐步放弃。2.1928~1953年(1)目的:建立社会主义,实现工业化。(2)措施:通过工业化、五年计划、农业集体化等措施确立了斯大林体制。(3)特点:单一公有制,高度集中的经济管理体制,排斥市场的计划经济,以行政手段管理经济。(4)结果:国家按计划调配人力、物力、财力资源,形成了比较齐全的工业体系,基本上实现了工业化,但是后来出现越来越多的弊端。(5)苏联工业化的特点:第一,“斯大林模式”;第二,优先发展重工业;第三,工业化资金主要来源于农业,农民负担过重。3.1953~1991年(1)目的:改革高度集中的经济体制,提高综合国力。(2)措施:1956年赫鲁晓夫改革,1964年勃列日涅夫改革,1985年戈尔巴乔夫改革。(3)特点:前两者尽管取得一些成效,但没有突破斯大林体制,仅是一些修补;后者对斯大林体制进行了根本性改革,但偏离了社会主义方向,最终失败。1.十月革命走的是由中心城市武装起义扩大到中小城市和农村的道路,这正是俄国革命的特殊性。2.从革命方式看,十月革命经历了由设想和平夺权到用暴力革命形式夺取政权。3.从革命阶段性看,俄国资产阶级民主革命与社会主义革命紧密相连(二月革命和十月革命),形成了急剧发展的两个不同性质阶段的革命。4.新经济政策的实施表明,以列宁为首的布尔什维克党放弃了从战时共产主义政策直接过渡到社会主义的设想和实践,开始利用市场和商品货币关系来发展生产,以逐步过渡到社会主义。5.战时共产主义政策的特点是用强制性经济统制手段来管理经济,违背经济发展规律,而新经济政策则是利用市场和货币关系来发展社会主义经济,是在以公有制为主导的前提下允许多种所有制形式存在。6.斯大林模式是苏联进行社会主义建设的探索和创新,曾在初期和战争时期发挥过积极作用,但不是建设社会主义的唯一模式。7.国家按计划宏观调控经济,使苏联社会主义建设取得巨大成就;优先发展重工业,造成国民经济比例严重失调,以行政手段管理经济,压抑了地方和企业的积极性;为筹得工业化资金牺牲农民利益,挫伤了他们的生产积极性。8.赫鲁晓夫改革的结果:对苏联当时的经济政策和管理体制的不合理环节进行改革和调整冲击了斯大林模式,促进生产的发展,但最终失败。9.赫鲁晓夫、勃列日涅夫改革的不佳效果不能说明他们改革是错误的,而是改革的思路错了。苏联的改革必须果断地从根本上突破“斯大林模式”。10.赫鲁晓夫改革、勃列日涅夫改革是对斯大林体制的局部调整,而戈尔巴乔夫改革并非局部改革,而是对斯大林体制的彻底否定,最终放弃社会主义制度。11.戈尔巴乔夫改革的根本失误是不去革除高度集中的政治经济体制的弊端,而是走上了否定共产党的领导、否定社会主义的道路,最终导致了苏联的解体。热考视角视角一尊重文明多样性——资本主义文明与社会主义文明的相互借鉴[押题1]列宁在十月革命后提出过一个著名的公式:苏维埃政权+普鲁士的铁路管理秩序+美国的技术和托拉斯组织+美国的国民教育……=社会主义。这表明()A.列宁意识到了“战时共产主义”政策的错误B.列宁突破了马克思关于社会主义建设的传统理论C.列宁已经认识到了计划和市场的本质D.列宁主张借鉴资本主义国家经验建设社会主义答案D解析从材料这个加法公式来看,列宁主张借鉴资本主义技术和生产组织模式来建设社会主义,D项正确;材料未涉及战时共产主义政策和对计划与市场的本质的探讨,故A、C项错误,马克思主义关于社会主义建设并没有具体的理论说明,也就无所谓突破,B项错误。[押题2]斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中说:“(苏联的)五年计划引起了全世界的关注。尤其是因为...