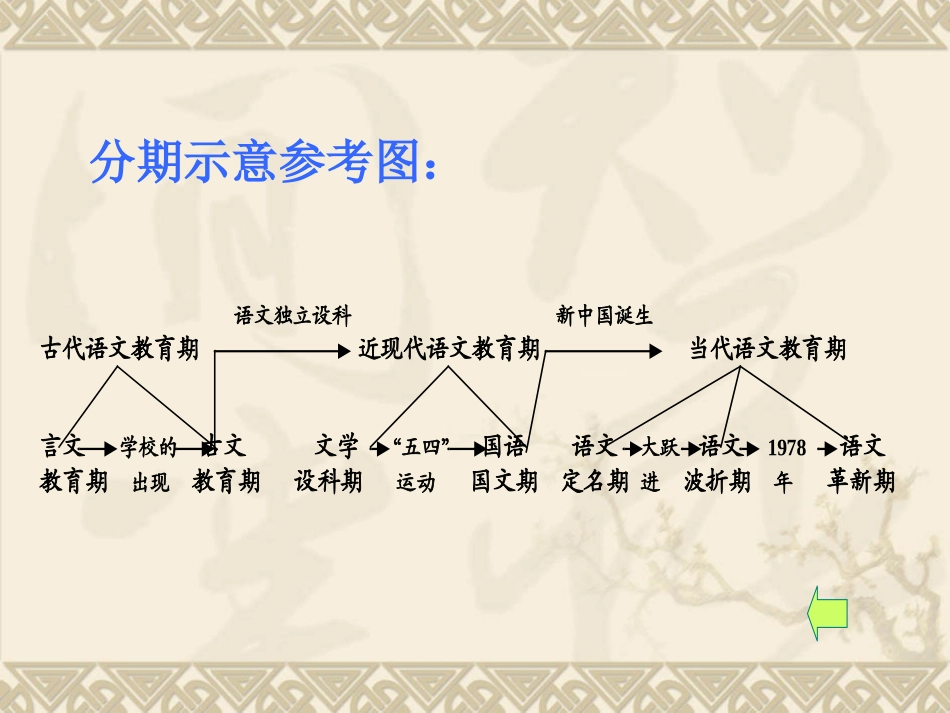

一切历史都是当代史。——克罗齐历史是过去思想的重演。——科林伍德研究语文教育,还必须研究历史,通过对变化历程的了解,认清现状和把握未来趋势。——朱绍禹参考书目1、王松泉等主编:《中国语文教育史简编》,社会科学文献出版社2002年版。2、张隆华主编《中国语文教育史纲》3、张隆华、曾仲珊著《中国古代语文教育史》4、李杏保、顾黄初著《中国现代语文教育史》分期示意参考图:语文独立设科新中国诞生古代语文教育期近现代语文教育期当代语文教育期言文学校的古文文学“五四”国语语文大跃语文1978语文教育期出现教育期设科期运动国文期定名期进波折期年革新期古代语文教育的特点一、综合性、整体性与实践性三位一体,是古代语文教育思想的总体特征。综合性。我国古代语文教育,不是分科教学,而是融识字教育与文史哲经教育于一体的综合教育,体现了教育内容上的综合性。整体性。指古代语文教育较少进行机械琐碎的分解式讲授和训练,而更多地从整体着眼进行诵读训练和写作指导,强调语文能力的整体性发展。实践性。指传统语文教育的训练方法是通过读写的实际操作使学生获得读写能力。二、充分利用汉语文的特点进行教学1、古代语文教材注重押韵,容易诵读和记忆。2、采用了一种符合汉语文特点的、有一定科学性的、综合的语文基础训练形式——属对。3、古代语文教学从来特别重视语序和辅助词的教学。三、重视启发学生独立思考,强调以学生为学习主体孔子提倡学思结合,“学而不思则罔,思而不学则殆”,主张“不愤不启,不悱不发”的启发式教学;《中庸》提出“博学、审问、慎思、明辨”的为学过程论;《学记》中则更是形成了较系统的主体性教学思想,如“教学相长”“相观而善”“启发诱导”“藏息相辅”等。古代语文教材清人紫巢氏,在为《三字经注解备要》作序的时候,称它是“一部袖里《通鉴纲目》”。美籍华裔学者陈荣捷也说:“《三字经》以一千余字,历举中国文化义理历史典籍,实一小型百科全书。”《千字文》名头之大,应用之广,在成千累万的古文、古书中,能够胜它的,大约是很少很少的。只看它四字成句,平仄流畅,有韵易诵,没有重字,全篇仅仅一千字,比《道德》五千言这本著名的少字派书还少着五分之四。它便利群众,启发童蒙。其功效明显,流传广远,是理所应得的。——启功读《三字经》以习见闻,读《百家姓》以便日用,读《千字文》亦有义理。——明·吕坤古代语文教育的经验识字教育阅读写作识字,是一切探求之起步。识字是一种很重要的基本能力和基本素质,以至其他一切知识的学习,都必须以识字为前提和基础。——鲁迅儿童应该生活在美、游戏、童话、音乐、图画、幻想、创造的世界里。——苏霍姆林斯基识字经验1、集中识字,为读写打下基础。2、韵文化,便于朗读和记诵。3、正确处理文与道的关系。4、联系日常生活。5、激发儿童的兴趣。阅读经验1、熟读、精思、博览。2、评点法。读书原为自己受用,多读不能算是荣誉,少读也不能算是羞耻。少读如果彻底,必能养成深思熟虑的习惯,涵泳优游,以至于变化气质;多读而不求甚解,则如驰骋十里洋场,虽珍奇满目,徒惹得心花意乱,空手而归。世间许多人读书只为装点门面,如暴发户炫耀家私,以多为贵。这在治学方面是自欺欺人,在做人方面是趣味低劣。——朱光潜少年为学者,每一书皆作数次读之。当如入海百货皆有,人之精力不能并收尽取,但得其所欲求者耳。故愿学者每一次作一意求之,如欲求古今兴亡治乱圣贤作用,且只作此意求之,勿生余念;又别作一次求事迹文物之类,亦如之。他皆仿此。若学成,八面受敌,与慕涉猎者不可同日而语。——朱熹手书既成,辞师受《论语》、《尚书》,日讽千言。——王充《论衡自纪篇》•每细段要读二百遍:默读一百遍,背读一百遍。——程端礼《程氏家塾》善读书者曰攻、曰扫,攻则直透重围,扫则了无一物。——郑板桥读书始读未知有疑,其次则渐渐有疑,中则节节是疑。过了这一番后,疑渐渐解,以致融会贯通,却无所疑,方始是学。——黄宗羲《宋元学案》写作教学的经验1、注重基本功的训练。2、多读多...