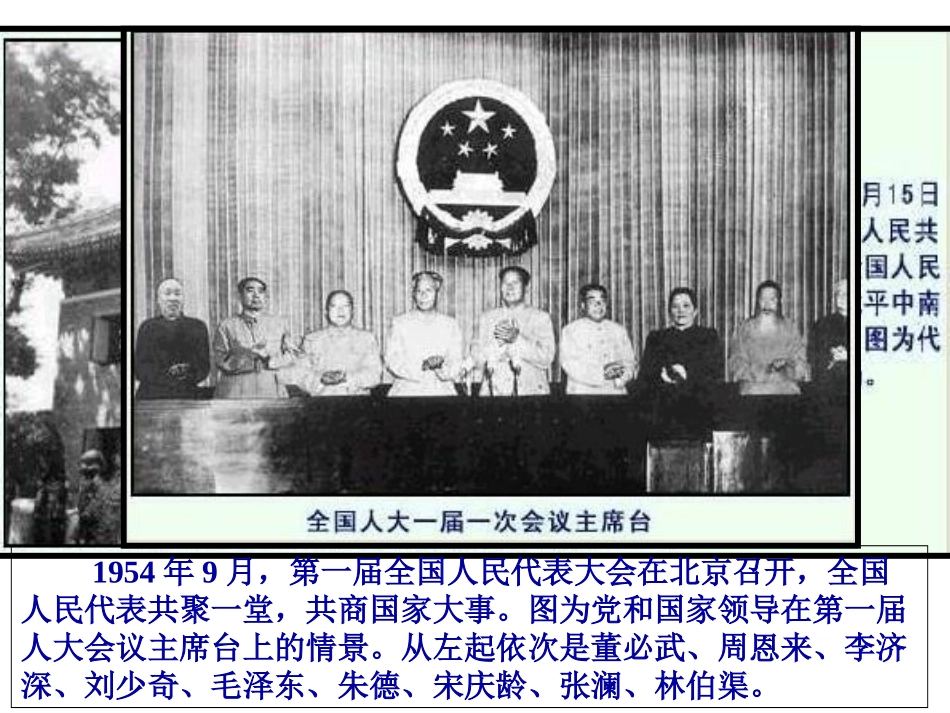

新中国的内政和外交第3课1、第一届全国人大的召开3、选举国家领导人2、宪法的制订(性质、内容、历史意义)一、中华人民共和国第一部宪法时:1954,地:北京,性质:最高权力机构1954年9月,第一届全国人民代表大会在北京召开,全国人民代表共聚一堂,共商国家大事。图为党和国家领导在第一届人大会议主席台上的情景。从左起依次是董必武、周恩来、李济深、刘少奇、毛泽东、朱德、宋庆龄、张澜、林伯渠。1、为什么说《中华人民共和国宪法》是一部社会主义类型的宪法?2、我国的根本政治制度是什么?我国坚持人民民主专政,坚持社会主义道路;中华人民共和国的一切权利属于人民,人民行使权利的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。从而确立了我国的根本政治制度。人民代表大会制度3、国家性质?社会主义国家毛泽东当选为国家主席周恩来被任命为国务院总理一九四九年十月二日,苏联第一个宣布承认中华人民共和国。图为第一任大使罗中向毛泽东递交国书后,与我国领导人的合影。二、和平共处五项原则3、内容及意义:2、提出:1、背景:新中国成立初期,为打破美国等西方资本主义国家的遏制,为国内经济建设创造有利的国际环境,开展积极的外交活动。问和平共处五项原则是在哪年提出来的?是在什么情况下提出来的?①1953年12月,我国政府在同印度政府代表的谈判中首次提出。②1954年6月,周恩来访问印度和缅甸时共同发表。19541954年,周恩来总理访问印度,与印度总理尼赫鲁会年,周恩来总理访问印度,与印度总理尼赫鲁会谈谈问和平共处五项原则的内容和作用?内容:互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处五项原则。作用:五项原则的倡导,在国际上产生了深远的影响,被认为是解决国与国之间关系的基本准则。更好的开展积极的外交活动一九五四年四月,周恩来率中国代表团出席日内瓦国际会议。这是中国第一次以世界五大国的地位参加国际会议,并起了积极作用。三、周恩来与万隆会议3、“求同存异”方针的提出及会议的圆满成功2、会议的中心议题及矛盾1、万隆会议的召开(时、地、国、人)会议性质:有史以来第一次由亚非国家自己举行的国际会议会议的主题:主要讨论保卫和平、争取民族独立和发展经济等共同关心的问题意义:提出“求同存异”的方针,呼吁为反对殖民主义的共同利益而加强团结与合作,从而会议取得圆满成功。交了很多朋友,大大改善了中国的国际环境。“求同存异”的意思:“同”,共同关心的国际问题(和平、独立、发展问题—会议主题)。“异”,亚非国家的社会制度和建设道路不同。这里的“同”和“异”指的是什么?建国初期我国内政和外交领域有哪些重大成就?①1954年9月,第一届人大通过第一部社会主义类型的宪法《中华人民共和国宪法》。②1953年12月,提出和平共处五项原则。1954年6月,和印度、缅甸联合发表。③1955年4月,周恩来代表参加万隆会议,提出“求同存异”的方针。对比两次会议的不同会议名称召开时间地点重要文件文件内容选举国家领导人意义第一届政协会议第一届人大会议1949、91954、9北平北京《共同纲领》《中华人民共和国宪法》国家名称和性质国家根本政治制度政府主席:毛泽东国家主席:毛泽东国务院总理:周恩来筹建新中国通过第一部社会主义类型的宪法1955年4月17日至25日,亚洲和非洲一些国家在印度印尼西亚的万隆举行亚非会议,通称万隆会议。这是周恩来总理在作大会发言。1955年4月17日至25日,亚非国家在印度尼西亚的万隆举行会议,我国政府派周恩来总理率代表团出席了会议。会议期间,周总理多次发言和发表声明、谈话,提出了求同存异的方针,对亚非会议的成功起了积极作用,促进了中国同亚非各国的团结和合作。