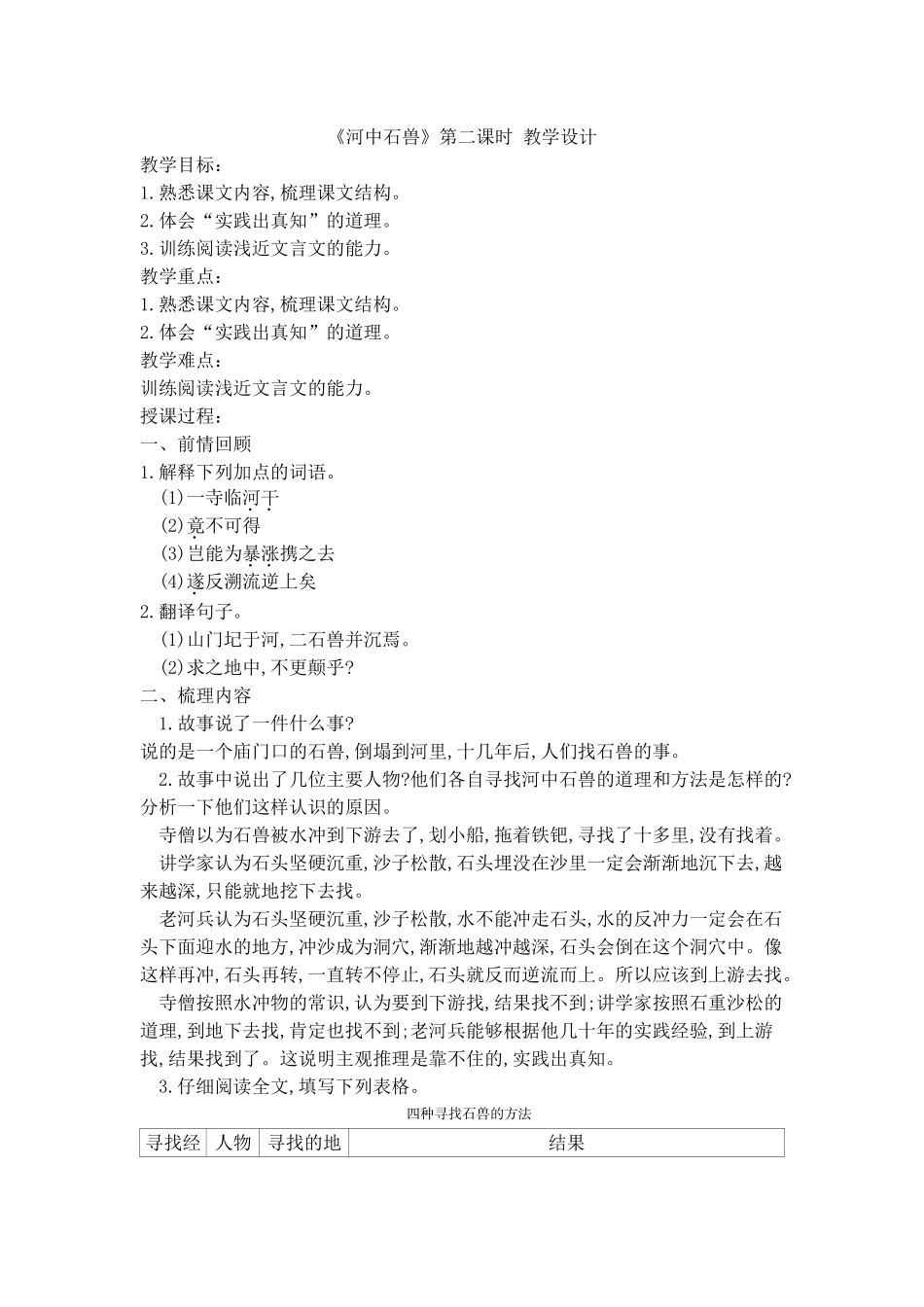

《河中石兽》第二课时 教学设计教学目标:1.熟悉课文内容,梳理课文结构。2.体会“实践出真知”的道理。3.训练阅读浅近文言文的能力。教学重点:1.熟悉课文内容,梳理课文结构。2.体会“实践出真知”的道理。教学难点:训练阅读浅近文言文的能力。授课过程:一、前情回顾1.解释下列加点的词语。 (1)一寺临河干 (2)竟不可得 (3)岂能为暴涨携之去 (4)遂反溯流逆上矣2.翻译句子。 (1)山门圮于河,二石兽并沉焉。 (2)求之地中,不更颠乎?二、梳理内容 1.故事说了一件什么事?说的是一个庙门口的石兽,倒塌到河里,十几年后,人们找石兽的事。 2.故事中说出了几位主要人物?他们各自寻找河中石兽的道理和方法是怎样的?分析一下他们这样认识的原因。寺僧以为石兽被水冲到下游去了,划小船,拖着铁钯,寻找了十多里,没有找着。 讲学家认为石头坚硬沉重,沙子松散,石头埋没在沙里一定会渐渐地沉下去,越来越深,只能就地挖下去找。 老河兵认为石头坚硬沉重,沙子松散,水不能冲走石头,水的反冲力一定会在石头下面迎水的地方,冲沙成为洞穴,渐渐地越冲越深,石头会倒在这个洞穴中。像这样再冲,石头再转,一直转不停止,石头就反而逆流而上。所以应该到上游去找。 寺僧按照水冲物的常识,认为要到下游找,结果找不到;讲学家按照石重沙松的道理,到地下去找,肯定也找不到;老河兵能够根据他几十年的实践经验,到上游找,结果找到了。这说明主观推理是靠不住的,实践出真知。 3.仔细阅读全文,填写下列表格。 四种寻找石兽的方法寻找经 人物寻找的地结果过点第一种僧原地水中不可得第二种僧顺流而下无迹第三种 讲学家原地沙下失败第四种 老河兵求之于上流果得于数里外三、质疑探究 【指导学生大胆质疑,在班内提出疑难问题,其他同学集中释疑】 1.质疑:课文可以分几个层次?概括各层次大意。 〔明确〕 可分四层: 第一层:交代石兽沉落河中的地点和寺僧到下游找没有找着。 第二层:讲学家认为石头埋在沙里只能越埋越深。 第三层:老河兵讲解应当去上游找的理由,按照他的话果然找到石兽。 第四层:由事到理,说明遇事不能主观推断的道理。 2.质疑:为什么老河兵的方法是对的? 【方法:借助多媒体手段,形象直观地演示石兽落入河中的三种情景,借助动态模拟场景帮助学生理解文章中三类人物寻找石兽的方法的相关语句的意思】 〔明确〕 第一种:只考虑了流水,没有考虑石兽、泥沙的关系。 第二种:考虑了石兽和泥沙的关系,忽略了流水。 第三种:既有理论又有实践,准确把握了三者的...