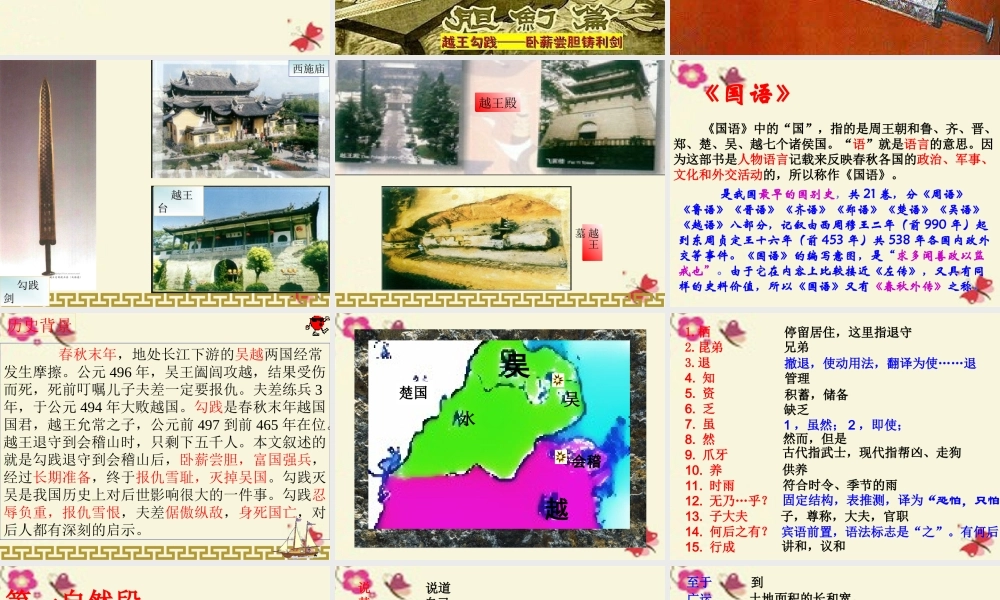

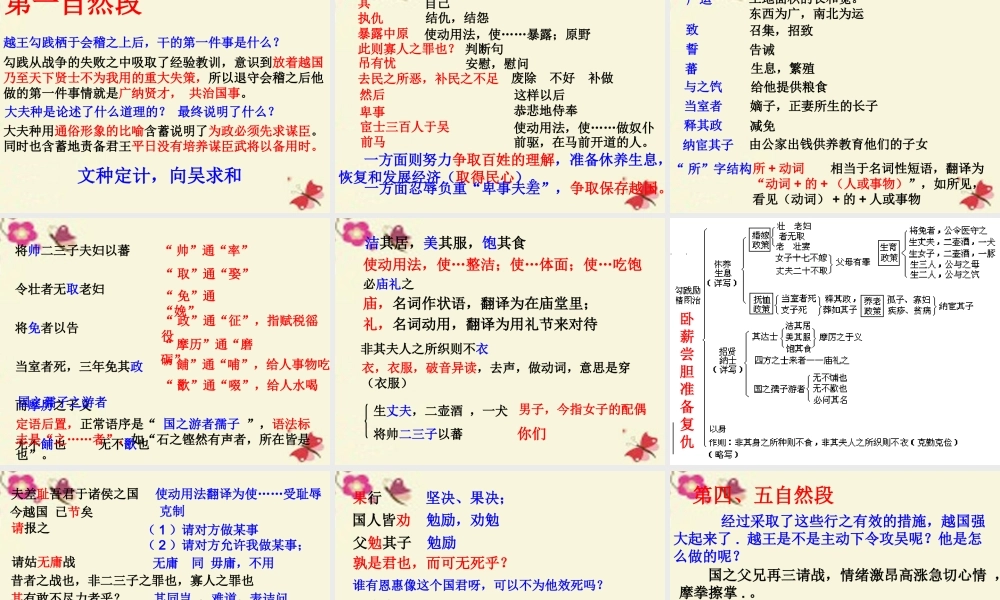

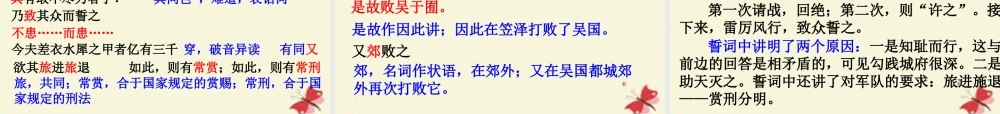

古文两篇导入新课• 清出著名的小说家蒲松龄的聊斋屋曾有一幅对联:“有志者,事竟成,破釜沉舟,百二秦关终归楚;苦心人,天不负,卧薪尝胆,三千越甲可吞吴。”对联中的“苦心人”就是春秋末年越国国君勾践,勾践卧薪尝胆,励精图治,“三千越甲可吞吴”的故事可以说家喻户晓,人人皆知。今天,我们就结合历史史实和古人的记述,看看勾践是如何在失败中崛起,终于报仇雪耻,吞并吴国的。勾践灭吴《国语》学习目标• 1 、反复诵读课文,达到熟读成诵,培养学生对文言文的感受能力。 • 2 、积累文言词语的用法,掌握特殊的语法现象。 • 3 、结合时代背景,理解课文的思想内容和人物的性格特征。• 难点:• 1. 课本中的特殊句式归类 • 2. 体会本文外交辞令的巧妙传神,锤炼语言方面的字约义丰的特点。 “ 卧薪尝胆”的越王勾践生活在二千多年前,他用过的一把宝剑今天成为稀世珍品。西施庙 越王越王台台 勾践勾践剑剑越王墓越王殿《国语》 是我国最早的国别史,共 21 卷,分《周语》《鲁语》《晋语》《齐语》《郑语》《楚语》《吴语》《越语》八部分,记叙由西周穆王二年(前 990 年)起到东周贞定王十六年(前 453 年)共 538 年各国内政外交等事件。《国语》的编写意图,是“求多闻善政以监戒也”。由于它在内容上比较接近《左传》,又具有同样的史料价值,所以《国语》又有《春秋外传》之称。 《国语》中的“国”,指的是周王朝和鲁、齐、晋、郑、楚、吴、越七个诸侯国。“语”就是语言的意思。因为这部书是人物语言记载来反映春秋各国的政治、军事、文化和外交活动的,所以称作《国语》。 春秋末年,地处长江下游的吴越两国经常发生摩擦。公元 496 年,吴王阖闾攻越,结果受伤而死,死前叮嘱儿子夫差一定要报仇。夫差练兵 3年,于公元 494 年大败越国。勾践是春秋末年越国国君,越王允常之子,公元前 497 到前 465 年在位。越王退守到会稽山时,只剩下五千人。本文叙述的就是勾践退守到会稽山后,卧薪尝胆,富国强兵,经过长期准备,终于报仇雪耻,灭掉吴国。勾践灭吴是我国历史上对后世影响很大的一件事。勾践忍辱负重,报仇雪恨,夫差倨傲纵敌,身死国亡,对后人都有深刻的启示。历史背景水吴楚国会稽越吴1.栖2.昆弟3.退4. 知5. 资6. 乏7. 虽8. 然9. 爪牙10. 养11. 时雨12. 无乃…乎?13. 子大夫14. 何后之有?15. 行成停留居住,这里指退守管理积蓄,储备1 ,虽然; 2 ,即使;兄...