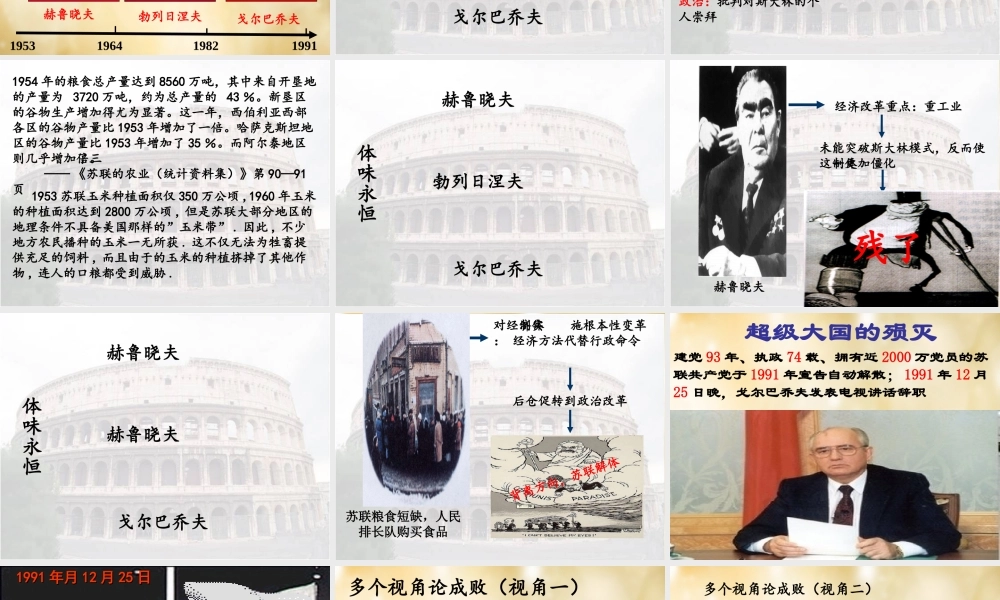

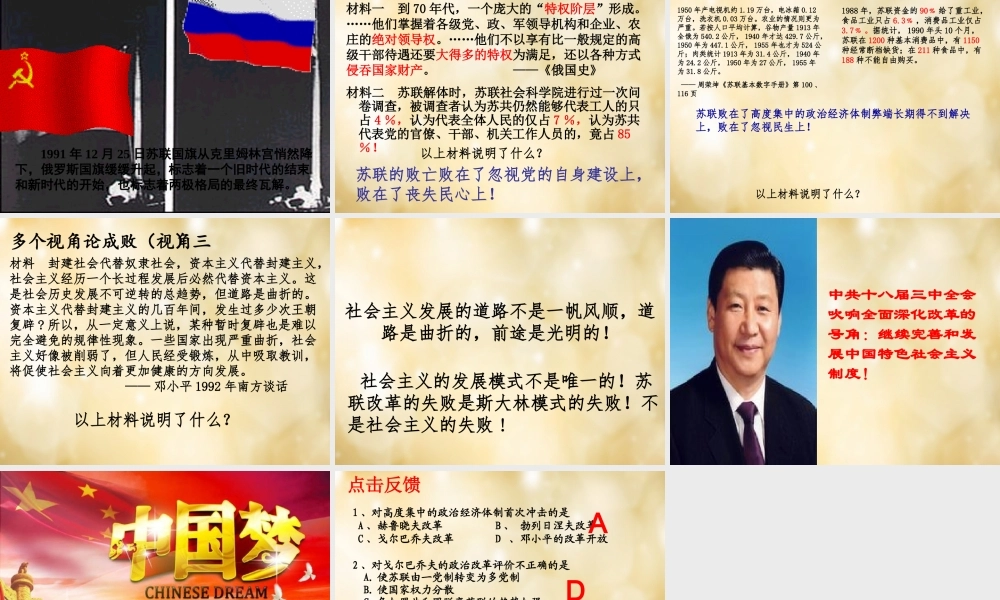

赫鲁晓夫戈尔巴乔夫 第第 1010 课课苏联的改革与解体苏联的改革与解体叶利钦一个跛足的巨人材料一 截至 1937 年,苏联工业产值跃居欧洲第一位,世界第二位(仅次于美国),在不到 20 年的时间内走完了发达资本主义国家 50 到 100 年走完的路。 —— 周尚文主编:《苏联兴亡史》,上海人民出版社 1993 年版,第 238 页。材料二 他(斯大林)接过的是一个扶木犁的穷国,留下的是一个拥有核武的强国。—— 丘吉尔:《纪念斯大林 80 周年诞辰的演说》材料三 到斯大林逝世的 1953 年,苏联的人均粮食产量和肉类产量还不足沙皇时代的水平。—— 陆南泉《斯大林模式为何被抛弃》,《人民论坛》 2011 年 7 月(上)迅速实现了工业化!超强的军事实力!斯大林模式忽略本国国情和生产力发展水平,逐步走向僵化教条。改 革 势 在 必 行!困境中的尝试1953196419821991赫鲁晓夫勃列日涅夫戈尔巴乔夫三次尝试赫鲁晓夫勃列日涅夫戈尔巴乔夫赫鲁晓夫改革斯大林模式农业:①提高农产品的收购价格 ② 扩大企业的自主权 ③ 开荒扩产,种植玉米运动。工业:央企管权下放给加盟共和国、扩大管经权政治:批判对斯大林的个人崇拜一定程度上冲击了斯大林模式,有一定成效未从根本上突破,最终失败 斯大林模式的特点( 1 )经济:指令性计划管理一切;否认市场作用;片面发展重工业( 2 )政治:权力高度集中;忽视民主法制建设 1953 苏联玉米种植面积仅 350 万公顷 ,1960 年玉米的种植面积达到 2800 万公顷 , 但是苏联大部分地区的地理条件不具备美国那样的”玉米带” . 因此 , 不少地方农民播种的玉米一无所获 . 这不仅无法为牲畜提供充足的饲料 , 而且由于的玉米的种植挤掉了其他作物 , 连人的口粮都受到威胁 .1954 年的粮食总产量达到 8560 万吨,其中来自开垦地的产量为 3720 万吨,约为总产量的 43 %。新垦区的谷物生产增加得尤为显著。这一年,西伯利亚西部各区的谷物产量比 1953 年增加了一倍。哈萨克斯坦地区的谷物产量比 1953 年增加了 35 %。而阿尔泰地区则几乎增加了三倍。 —— 《苏联的农业(统计资料集)》第 90—91页体味永恒赫鲁晓夫勃列日涅夫戈尔巴乔夫经济改革重点:重工业未能突破斯大林模式,反而使这一体制更加僵化赫鲁晓夫残了体味永恒赫鲁晓夫赫鲁晓夫戈尔巴乔夫对经济体制实施根本性变革: 经济方法代替行政命令 后仓促转到政治改革苏联粮食短缺,人民排...