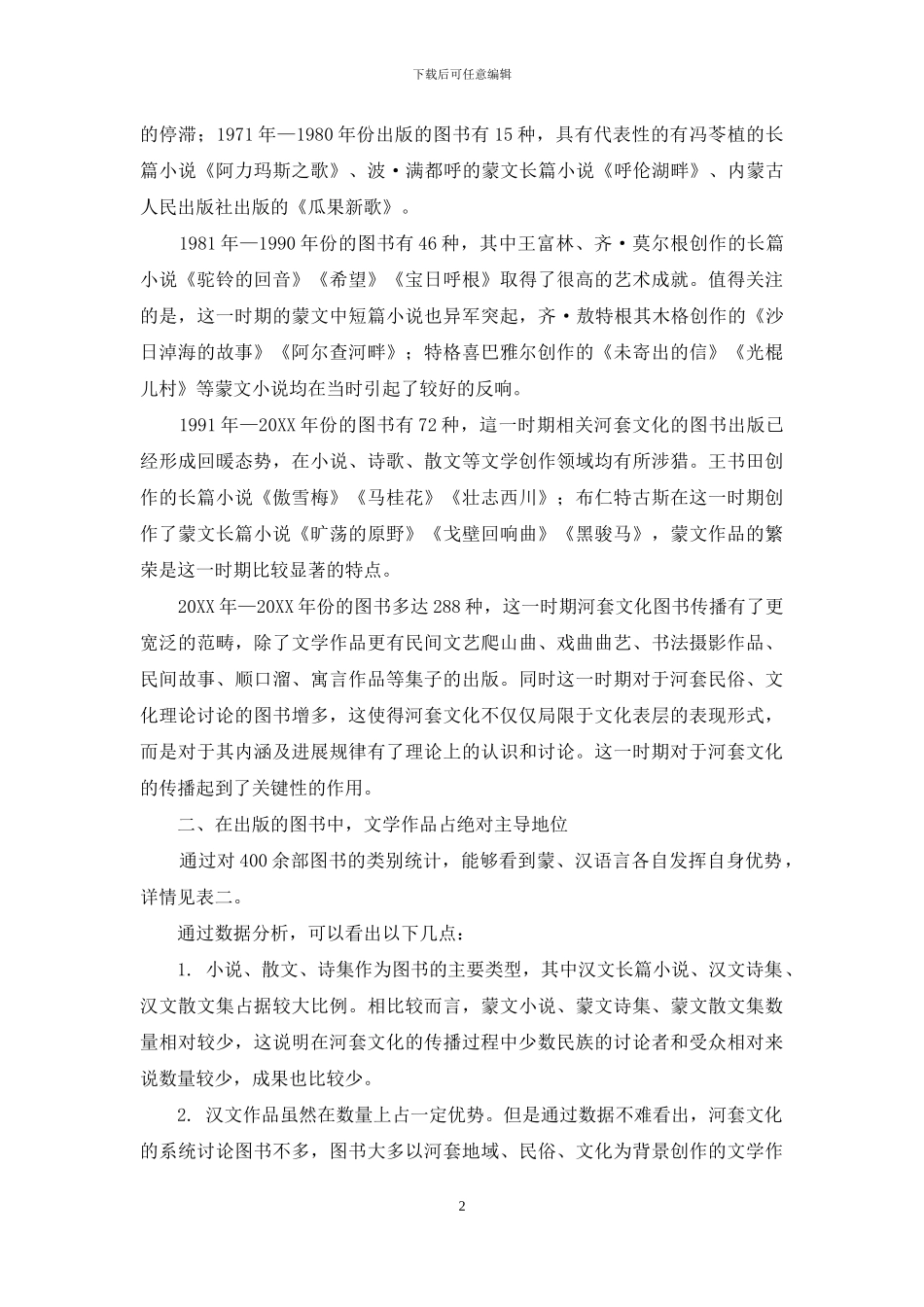

下载后可任意编辑河套文化的传播效果讨论(二)——以图书为例河套文化的传播效果讨论(二)——以图书为例 打开文本图片集 【摘要】:河套文化的传播从形成开始主要依赖于传统的传播手段。图书与期刊,作为河套文化传播的主要文本载体,对于河套文化的传承和进展有着重要的现实意义。我们在讨论过程中搜集了 1952 年—20XX 年的 400 余部图书和2 种期刊(《河套文学》《河套艺术》),对于图书和期刊的内容、作者、出版社、出版时间等方面进行讨论和数据统计,以此作为河套文化传播效果讨论的基础,为河套文化传播提出新的路径。 【关键词】:河套文化;图书;传播效果 河套文化的传播主要依赖于传统的传播介质,既图书与期刊。在 400 多部图书和 2 种本土河套文化期刊中,我们能够看到河套文化的渗入性是比较强的。河套文化曾经辉煌过,特别是上世纪八十年代末到九十年代初,出现了很多蕴含河套文化脍炙人口的文化精品,在全区甚至全国都有重要的影响,但近些年来,受思想观念的制约,“先经济,后文化”的进展方针,客观导致了文化建设长期滞后的状态。文化与经济结合的不够;文化资源的保护也没有突破性的进展;深层次的文化底蕴还没有合理有效的进行开发和利用,这些都是河套文化所面临的尴尬难题。 一、图书数量逐渐增多,20XX 年以来增长尤为快速 随着经济的进展,河套地区的人民也已经意识到河套文化的可开拓性,自20XX 年以来,出版的图书和期刊日益增多,对 400 余部图书年份进行的统计详情见表一。 从上表可知,1952 年—1960 年份的图书种类较少,只有 2 种,分别是冯苓植的中篇小说《骆驼上晃荡大的孩子》和韩燕茹的《爬山调》;1961 年—1970年份的图书为 0 本,极有可能由于当时的文化背景和社会背景,导致图书出版1下载后可任意编辑的停滞;1971 年—1980 年份出版的图书有 15 种,具有代表性的有冯苓植的长篇小说《阿力玛斯之歌》、波·满都呼的蒙文长篇小说《呼伦湖畔》、内蒙古人民出版社出版的《瓜果新歌》。 1981 年—1990 年份的图书有 46 种,其中王富林、齐·莫尔根创作的长篇小说《驼铃的回音》《希望》《宝日呼根》取得了很高的艺术成就。值得关注的是,这一时期的蒙文中短篇小说也异军突起,齐·敖特根其木格创作的《沙日淖海的故事》《阿尔查河畔》;特格喜巴雅尔创作的《未寄出的信》《光棍儿村》等蒙文小说均在当时引起了较好的反响。 1991 年—20XX 年份的图书有 72 种...