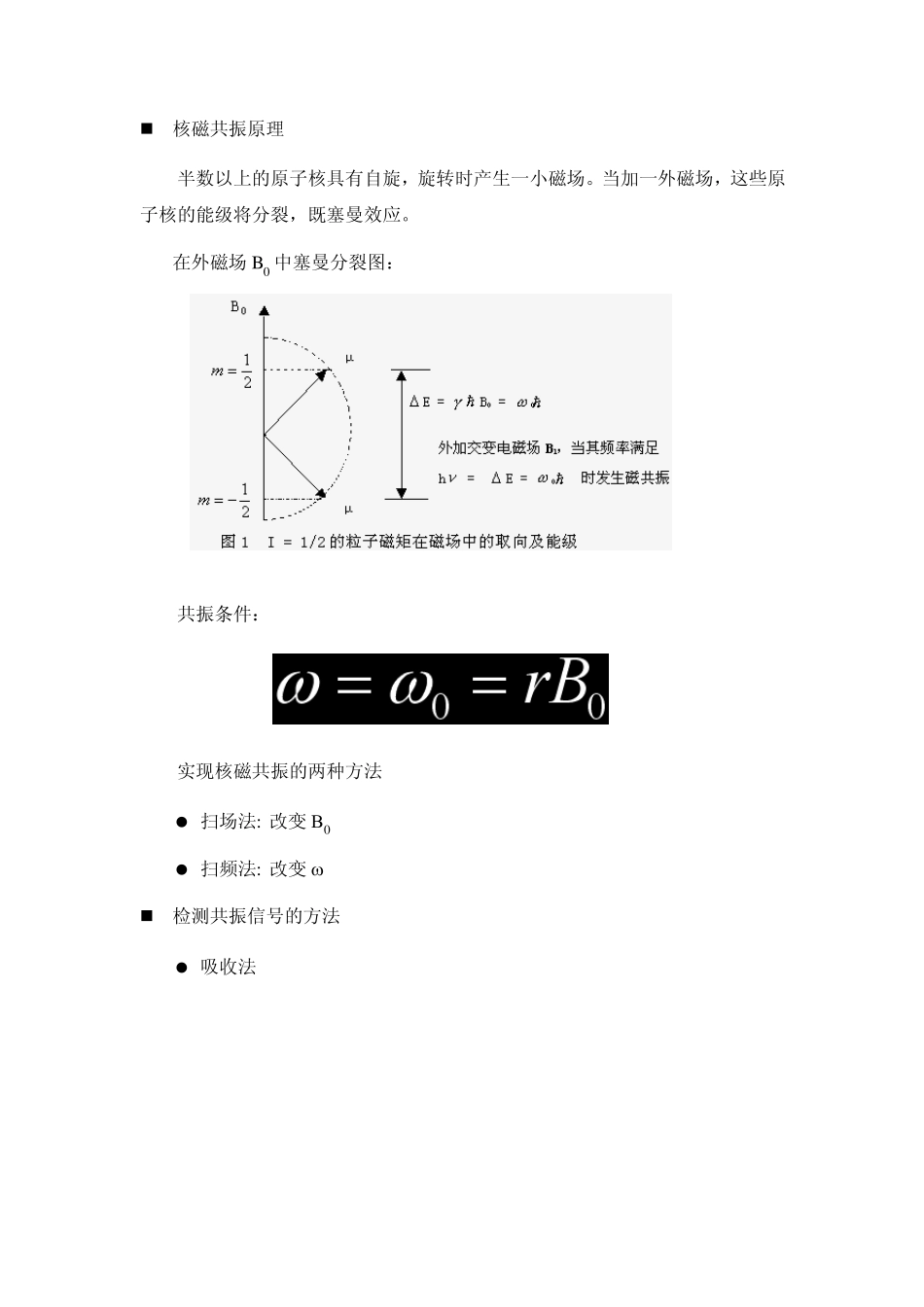

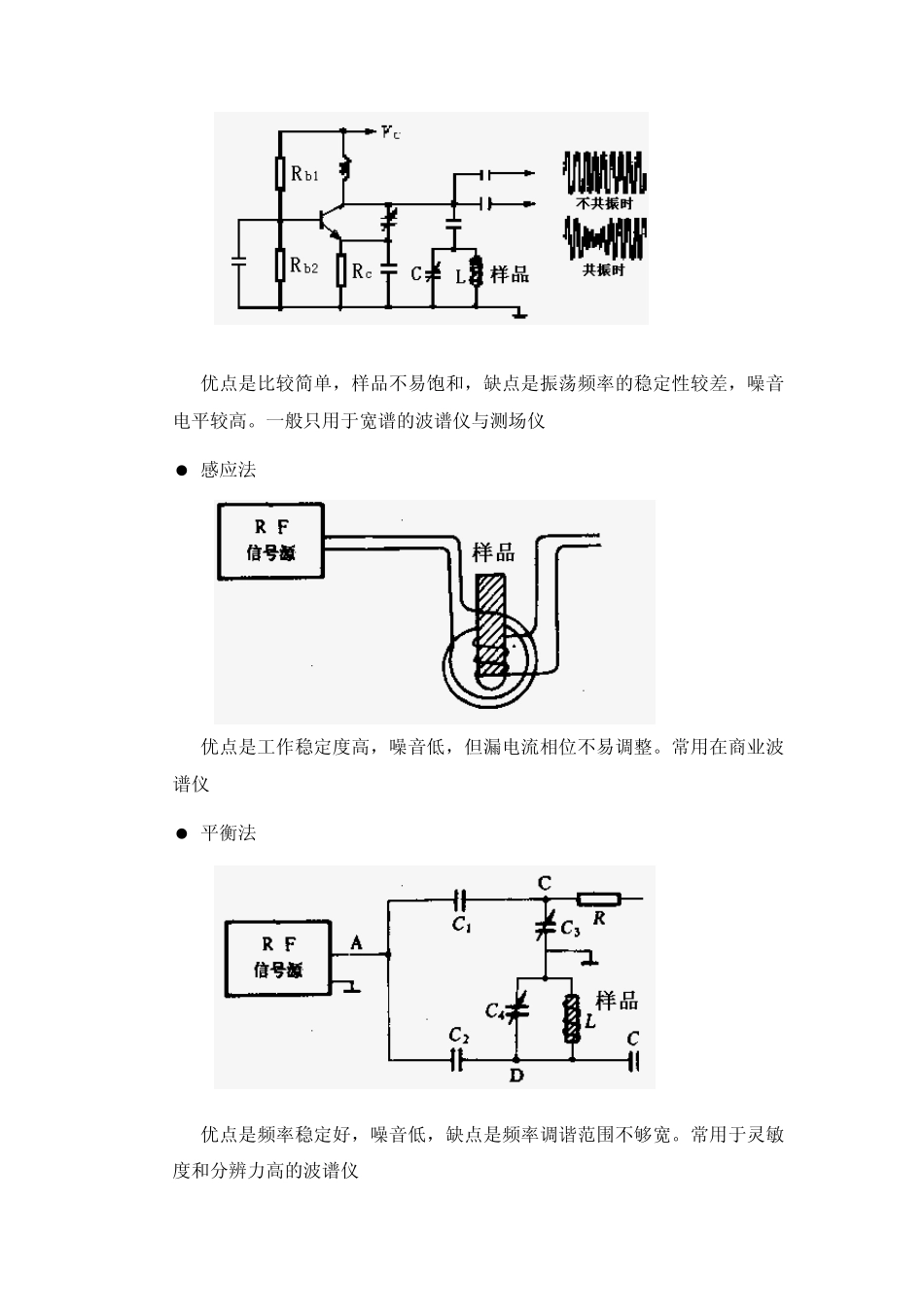

概 述 核磁共振的方法与技术作为分析物质的手段,由于其可深入物质内部而不破坏样品,并具有迅速、准确、分辨率高等优点而得以迅速发展和广泛应用,已经从物理学渗透到化学、生物、地质、医疗以及材料等学科,在科研和生产中发挥了巨大作用。 核磁共振是 1946 年由美国斯坦福大学布洛赫(F.Block)和哈佛大学珀赛尔(E.M.Purcell)各自独立发现的,两人因此获得 1952 年诺贝尔物理学奖。50 多年来,核磁共振已形成为一门有完整理论的新学科。 12 位因对核磁共振的杰出贡献而获得诺贝尔奖科学家: 1944 年 I.Rabi 1952 年 F.Block 1952 年 E.M.Purcell 1955 年 W.E.Lamb 1955 年 P.Kusch 1964 年 C.H.Townes 1966 年 A.Kastler 1977 年 J.H.Van Vleck 1981 年 N.Bloembergen 1983 年 H.Taube 1989 年 N.F.Ramsey 1991 年 R.R.Ernst 核磁共振基本原理 核磁共振原理 半数以上的原子核具有自旋,旋转时产生一小磁场。当加一外磁场,这些原子核的能级将分裂,既塞曼效应。 在外磁场B 0 中塞曼分裂图: 共振条件: 实现核磁共振的两种方法 扫场法: 改变 0 扫频法: 改变 检测共振信号的方法 吸收法 优点是比较简单,样品不易饱和,缺点是振荡频率的稳定性较差,噪音电平较高。一般只用于宽谱的波谱仪与测场仪 感应法 优点是工作稳定度高,噪音低,但漏电流相位不易调整。常用在商业波谱仪 平衡法 优点是频率稳定好,噪音低,缺点是频率调谐范围不够宽。常用于灵敏度和分辨力高的波谱仪 傅里叶(Fou rier)变换 核磁共振新技术 核磁双共振 双共振是同时用两种频率的射频场作用在两种核组成的系统上,第一射频场B1 使某种核共振,第二射频场B2 使另外一种核共振,这样两个原子核同时发生共振。 第二射频场为干扰场,通常用一个强射频场干扰图谱中某条谱线,另一个射频场观察其他谱线的强度、形状和精细结构的变化,从而确定各条谱线之间的关系,区分相互重叠的谱线。 二维核磁共振及多维核磁共振 二维核磁共振的脉冲序列 二维核磁共振使NMR 技术产生了一次革命性的变化,它将挤在一维谱中的谱线在二维空间展开(二维谱),从而较清晰地提供了更多的信息。 二维谱示意图 2D 在研究更大分子体系时,谱线也出现了严重的重叠,为了解决这一问题,人们将2D 推广到 3D 甚至多维。...