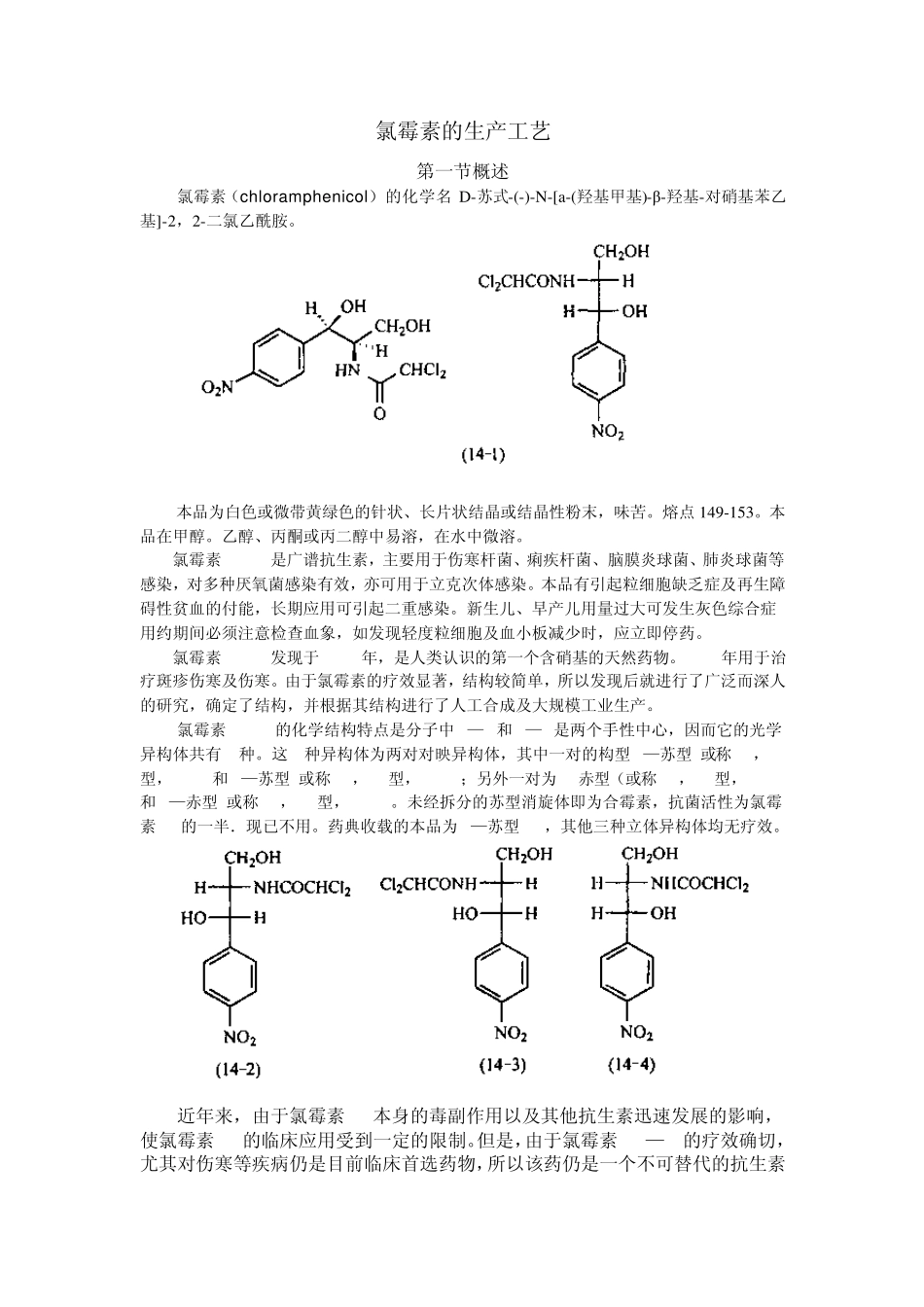

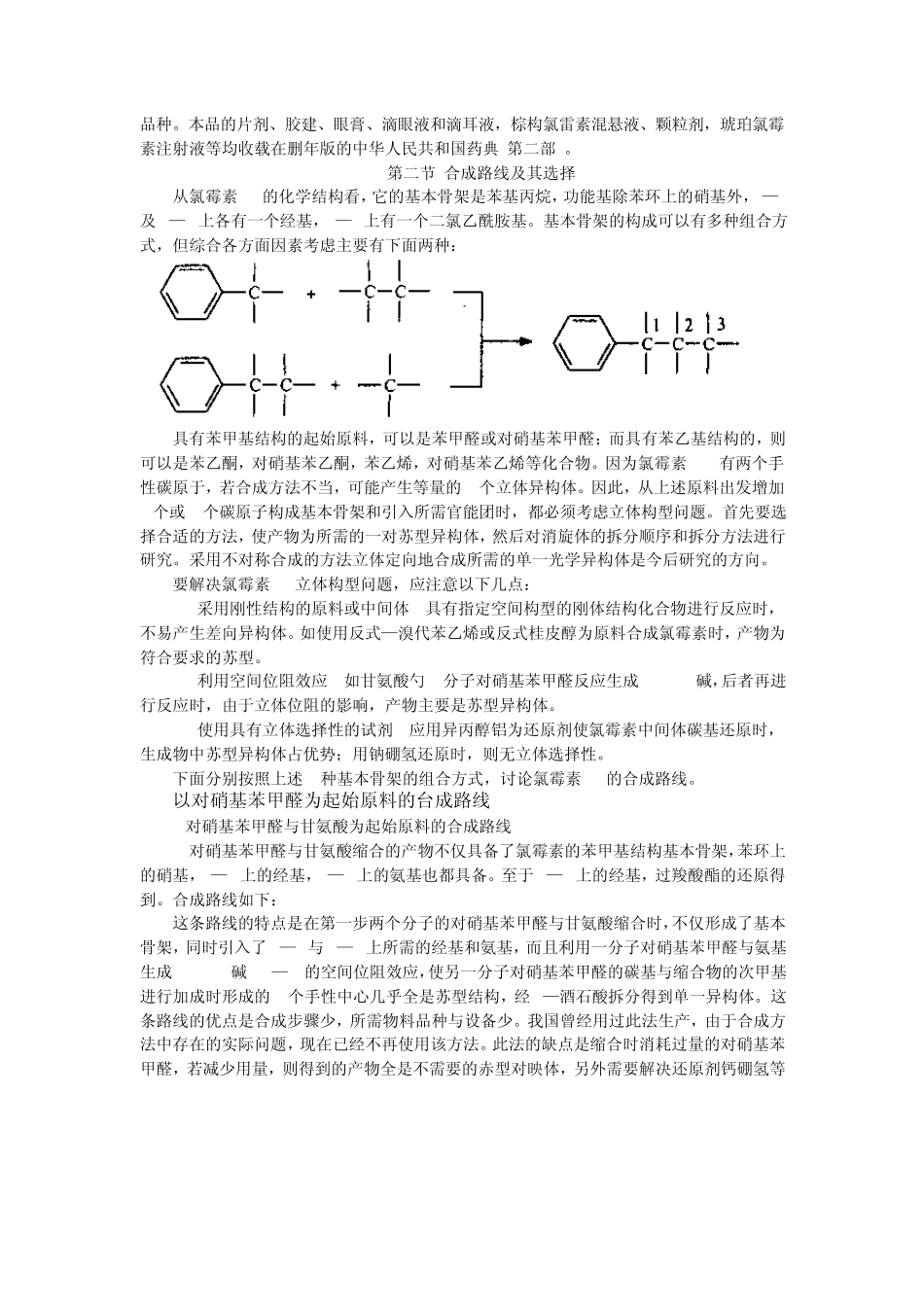

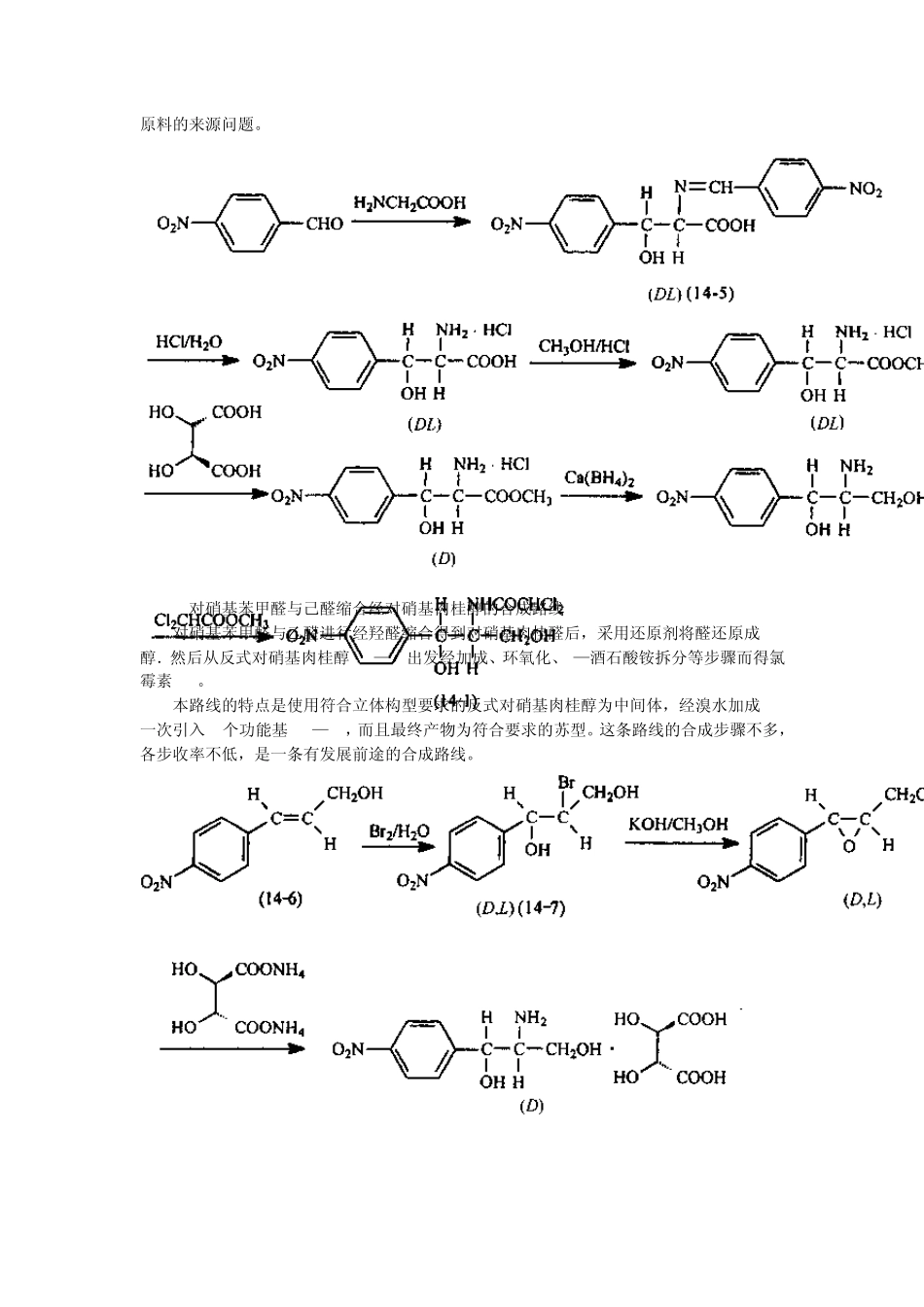

氯霉素的生产工艺 第一节概述 氯霉素(chloramphenicol)的化学名 D-苏式-(-)-N-[a-(羟基甲基)-β-羟基-对硝基苯乙基]-2,2-二氯乙酰胺。 本品为白色或微带黄绿色的针状、长片状结晶或结晶性粉末,味苦。熔点 149-153。本品在甲醇。乙醇、丙酮或丙二醇中易溶,在水中微溶。 氯霉素(14-1)是广谱抗生素,主要用于伤寒杆菌、痢疾杆菌、脑膜炎球菌、肺炎球菌等感染,对多种厌氧菌感染有效,亦可用于立克次体感染。本品有引起粒细胞缺乏症及再生障碍性贫血的付能,长期应用可引起二重感染。新生儿、早产儿用量过大可发生灰色综合症*用约期间必须注意检查血象,如发现轻度粒细胞及血小板减少时,应立即停药。 氯霉素(14-1)发现于 1947年,是人类认识的第一个含硝基的天然药物。1948年用于治疗斑疹伤寒及伤寒。由于氯霉素的疗效显著,结构较简单,所以发现后就进行了广泛而深人的研究,确定了结构,并根据其结构进行了人工合成及大规模工业生产。 氯霉素(14-1)的化学结构特点是分子中 C—1和 C—2是两个手性中心,因而它的光学异构体共有 4种。这 4种异构体为两对对映异构体,其中一对的构型 D—苏型(或称 1R,2R型,14-1)和 L—苏型(或称 1S,2S型,14-2);另外一对为 D-赤型(或称 1R,2S型,14-3)和 L—赤型(或称 1S,2R型,14-4)。未经拆分的苏型消旋体即为合霉素,抗菌活性为氯霉素(1)的一半.现已不用。药典收载的本品为 D—苏型(1),其他三种立体异构体均无疗效。 近年来,由于氯霉素(1)本身的毒副作用以及其他抗生素迅速发展的影响,使氯霉素(1)的临床应用受到一定的限制。但是,由于氯霉素(14—1)的疗效确切,尤其对伤寒等疾病仍是目前临床首选药物,所以该药仍是一个不可替代的抗生素品种。本品的片剂、胶建、眼膏、滴眼液和滴耳液,棕构氯雷素混悬液、颗粒剂,琥珀氯霉素注射液等均收载在删年版的中华人民共和国药典(第二部)。 第二节 合成路线及其选择 从氯霉素(1)的化学结构看,它的基本骨架是苯基丙烷,功能基除苯环上的硝基外,C—1及c—3上各有一个经基,c—2上有一个二氯乙酰胺基。基本骨架的构成可以有多种组合方式,但综合各方面因素考虑主要有下面两种: 具有苯甲基结构的起始原料,可以是苯甲醛或对硝基苯甲醛;而具有苯乙基结构的,则可以是苯乙酮,对硝基苯乙酮,苯乙烯,对硝基苯乙烯等化合物。因为氯霉素 (1)有两个手性碳原于,若合成方法不当,可能产生等量的4个立体异构体。因此,从上述原料出发...