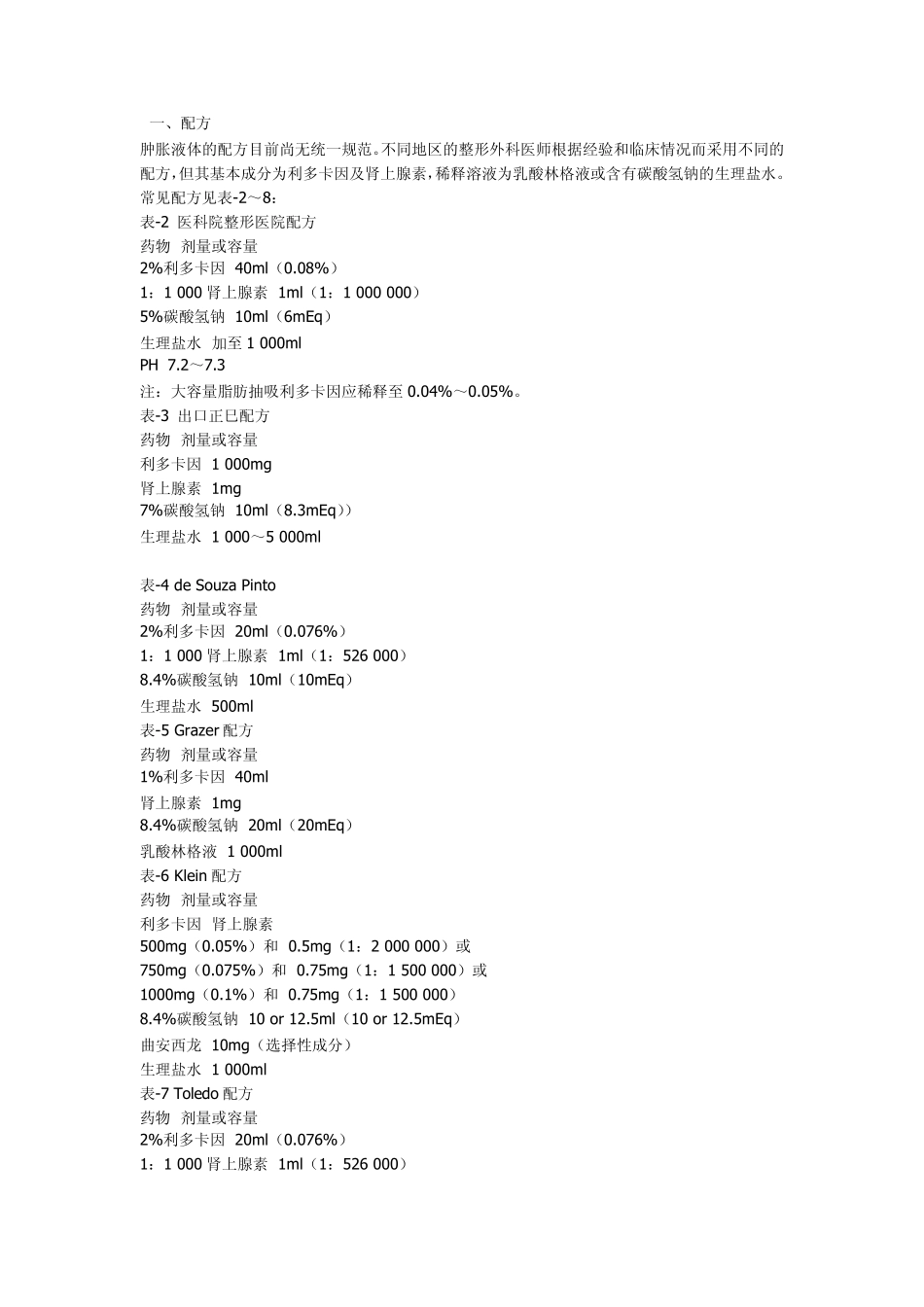

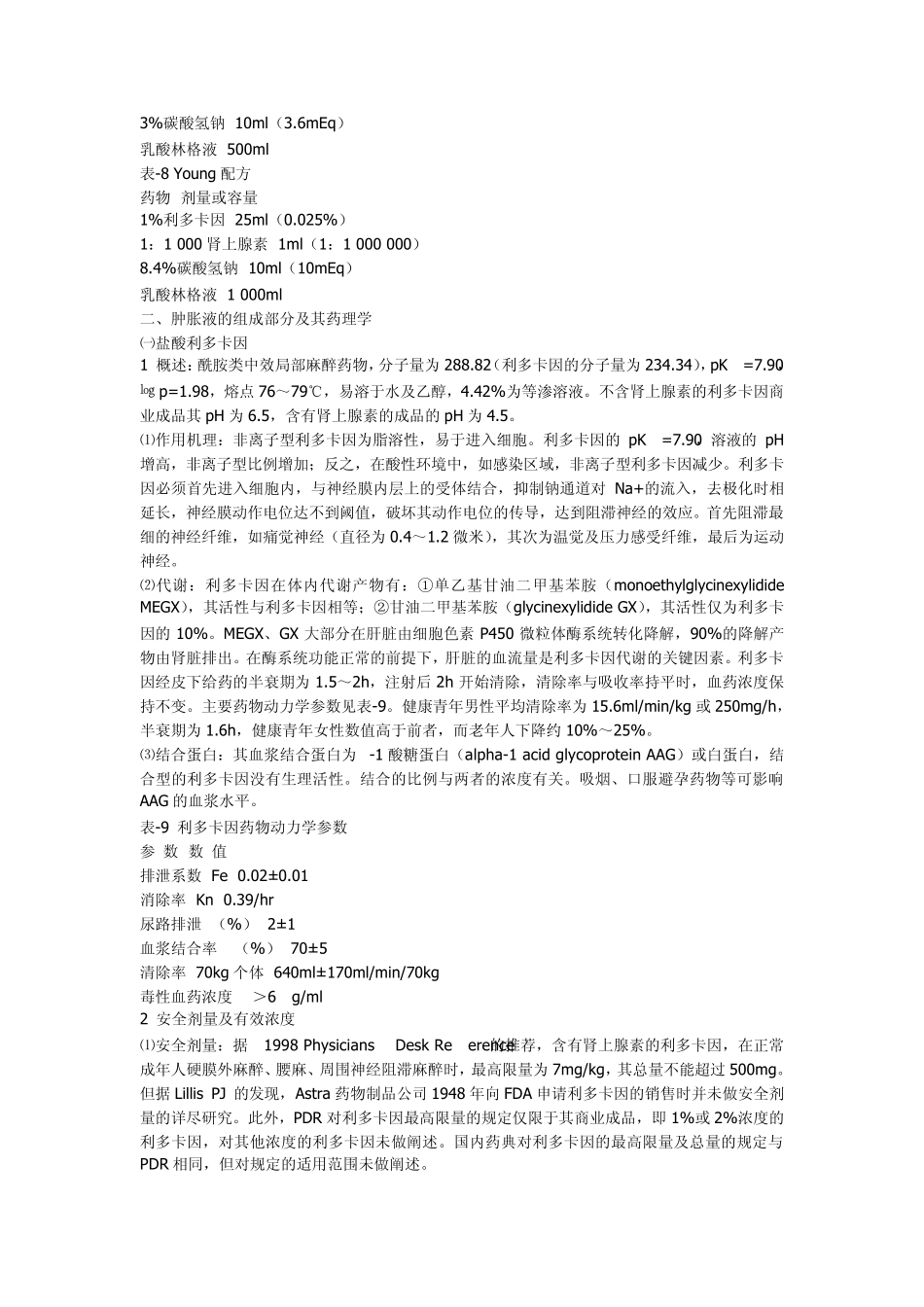

肿胀麻醉技术的临床应用 第一节 概论 一、概念 肿胀技术(Tumescent technique),又称肿胀麻醉(Tumescent Anesthesia),是一种局部麻醉方法,其狭义定义为在脂肪抽吸时将大量含有稀释的肾上腺素和利多卡因的生理盐水溶液注射至皮下组织,使之肿胀,注射量与预计抽吸脂肪量之比为 2~3:1,无须系统麻醉及静脉输液,且脂肪的抽吸量少于 4L 或小于患者体重的 4%。其广义定义指在皮下组织或组织间隙内注射大量含有稀释的肾上腺素和利多卡因的溶液,使之肿胀,以达到局部麻醉、止血及分离组织的作用。 超湿性技术(Superwet Technique)是指在脂肪抽吸时注射与预计抽吸脂肪相同量的含有肾上腺素的盐水,加或不加利多卡因。 肿胀技术及超湿性技术不仅可以作为单独的局部麻醉方式,而且在全麻、局部阻滞麻醉时,亦可在抽吸局部注射(含或不含利多卡因),成为脂肪抽吸术不可或缺的组成部分。 二、演变过程 1977 年法国整形医师Yves-Gerard Illouz 将 Convers 的“皮下灌注”技术发展为湿性技术,引用到脂肪抽吸手术中,即术前在皮下注射 200~300ml 的低渗盐水和适量透明质酸酶,使细胞肿胀、细胞膜破裂,采用钝吸管(吸头、吸管侧孔均圆钝)将脂肪吸出,开创了湿性技术(wet technique),之后不断改进完善,最终导致了超湿性技术、肿胀技术的产生(表-1)。 表-1 肿胀技术的演变 技术 日期(年) 创始人 出血比例(%) 干性技术 1983 Founier 20~45 干性技术 1992 Courtiss ? 湿性技术 1980 Illouz 8~10 湿性技术(加肾上腺素) 1984 Hetter 4~8 超湿性技术 1986 Fodor ? 超湿性技术 1990 Samdal 1 肿胀技术 1993 Klein 1 Schleich 于 1976 年首先提出稀释的局部麻醉药物可降低毒副作用,美国内科、皮肤科医师及临床药理学家Jeffrey A Klein 凭借其掌握的多学科知识于 1986 年首先提出了肿胀技术的概念,即将大量含有稀释的肾上腺素和利多卡因的生理盐水溶液注射至皮下组织,使之肿胀变硬,注射量与预计抽吸脂肪量之比为 2~3:1,最高可达 8:1。同年Mckayw 提出在肿胀液中加用碳酸氢钠可中和 pH 值,减轻注射时疼痛。该技术问世以来,因其具有:①提高局部麻醉效果,避免了全麻的潜在危险;②止血效果好;③皮下输液可减少静脉输血输液;④放大皮下脂肪,抽吸损伤小而精确,手术后效果较好,无凹凸不平等优点,为众多整形外科及皮肤科医师所采纳、改良及发展,促进...