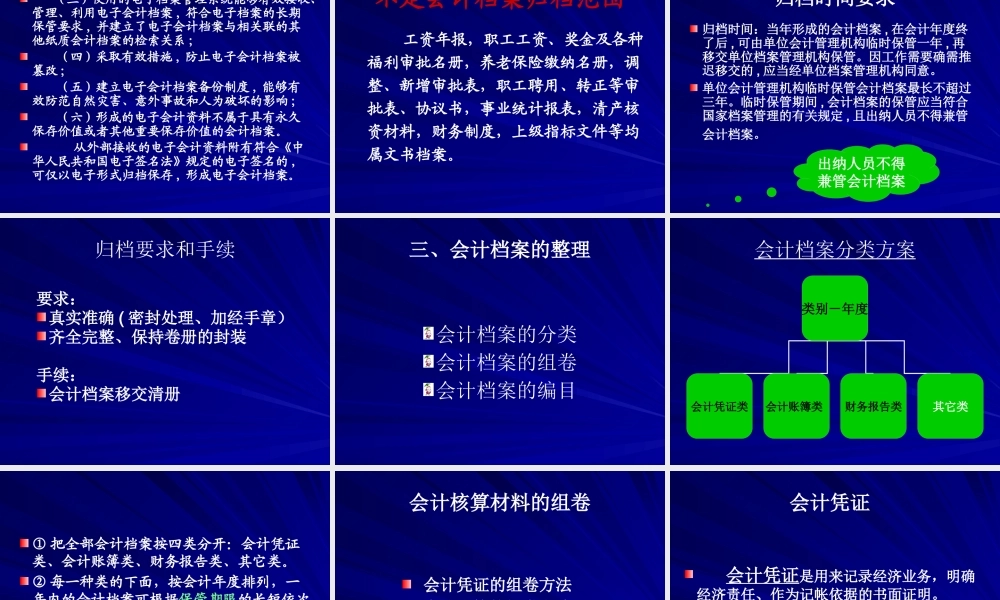

会计档案管理办法施扬盐城工学院2016修订背景 1984 年财政部、国家档案局联合印发了《会计档案管理办法》,并于 1998 年对该办法进行了第一次修订。原《管理办法》实施 10 多年以来,对规范和加强单位会计档案管理、促进会计工作更好地服务经济社会发展发挥了积极作用。近年来,随着我国经济社会的快速发展以及信息技术的广泛应用,会计档案的内容范围、承载形式、管理手段、利用方式等均发生了较大变化,原《管理办法》已经无法较好地适应经济社会发展需要,突出表现在: ( 一 ) 随着各单位信息化水平和精细化管理程度的日益提升,越来越多的会计凭证、账簿、报表等会计资料以电子形式产生、传输、保管,形成了大量电子会计档案,需要予以规范。 ( 二 ) 随着我国会计法律法规的不断完善,以及国家档案管理规范、标准的制定或修订,原《管理办法》的有关表述已不再适用,会计档案的范围、保管、利用、销毁等方面的规定需要相应予以调整或完善。 修订过程 为做好原《管理办法》的修订工作,从 2012 年开始,财政部、国家档案局陆续组织部分信息化程度较高的企业和地区开展会计档案电子化管理试点工作。 2013-2014 年财政部、国家档案局、国家税务总局、国家发展改革委专门针对电子发票的入账和保管问题多次开展研讨,并组织部分企业和地区开展电子发票及电子会计档案管理综合试点工作。随着试点工作的稳步推进,电子发票相关政策的逐步完善, 2014 年财政部、国家档案局着手修订原《管理办法》,形成了《会计档案管理办法 ( 征求意见稿 ) 》,先后于2014 年 12 月、 2015 年 5 月向社会两次公开征求意见,形成了《会计档案管理办法 ( 修订草案 ) 》。 2015 年 9 月财政部、国家档案局组织有关专家集中研究讨论《会计档案管理办法 ( 修订草案 ) 》,最终形成新《管理办法》。 重大意义 一是有利于推动互联网创新经济的发展。新《管理办法》肯定了电子会计档案的法律效力,电子会计凭证的获取、报销、入账、归档、保管等均可以实现电子化管理,将大大推动电子凭证的在线传递和线上应用,为互联网创新经济发展提供了有力的政策支持。 二是有利于促进形成绿色、低碳的发展方式。新《管理办法》允许符合条件的会计凭证、账簿等会计资料不再打印纸质归档保存,同时要求建立会计档案鉴定销毁制度,完善销毁流程,推动会计档案销毁工作有序开展。这些新的规定将节约大量纸质会计资料的打印、传递、整理成本...