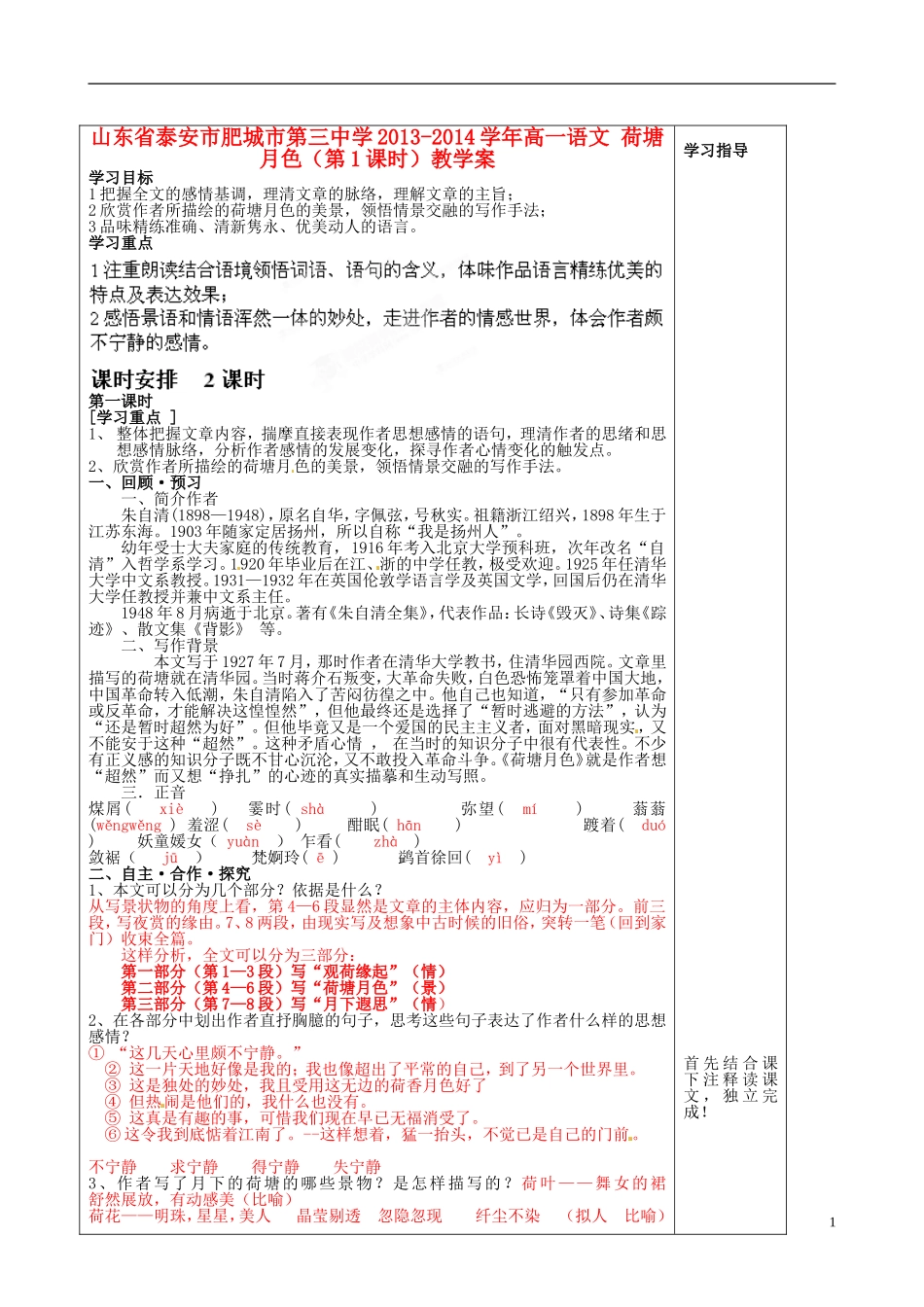

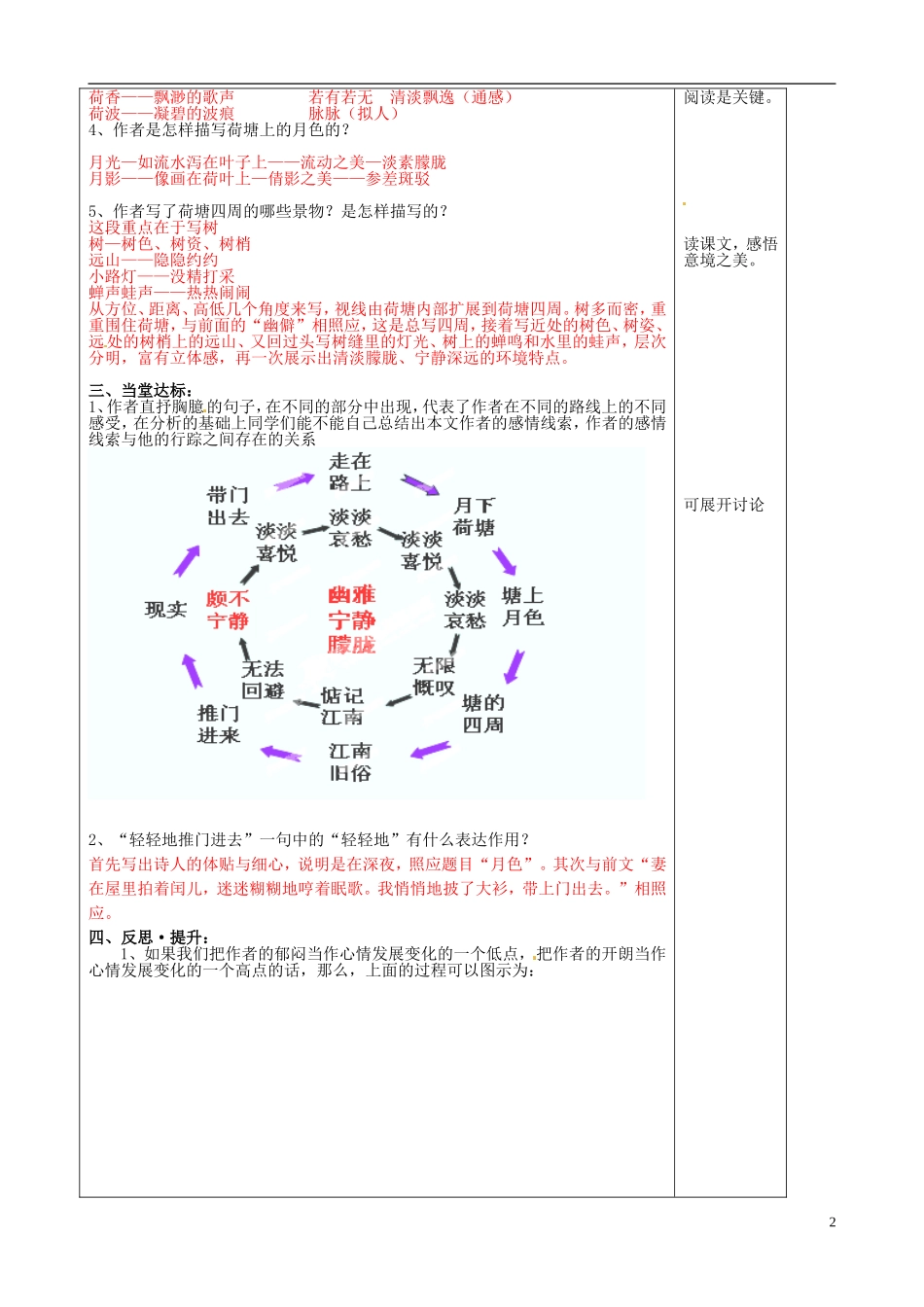

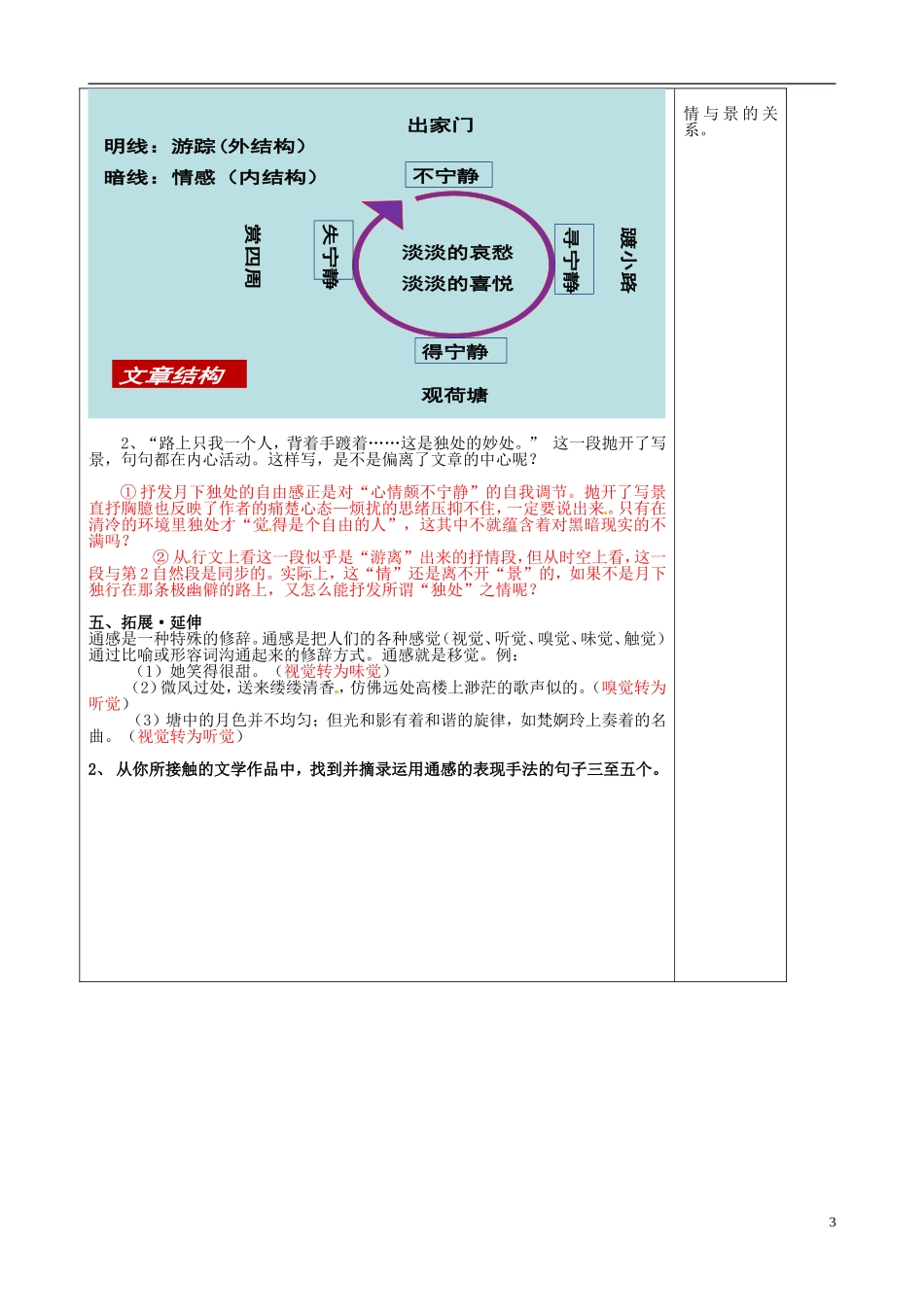

山东省泰安市肥城市第三中学 2013-2014 学年高一语文 荷塘月色(第 1 课时)教学案学习目标1 把握全文的感情基调,理清文章的脉络,理解文章的主旨;2 欣赏作者所描绘的荷塘月色的美景,领悟情景交融的写作手法;3 品味精练准确、清新隽永、优美动人的语言。学习重点第一课时[学习重点 ] 1、 整体把握文章内容,揣摩直接表现作者思想感情的语句,理清作者的思绪和思想感情脉络,分析作者感情的发展变化,探寻作者心情变化的触发点。2、欣赏作者所描绘的荷塘月色的美景,领悟情景交融的写作手法。一、回顾·预习一、简介作者朱自清(1898—1948),原名自华,字佩弦,号秋实。祖籍浙江绍兴,1898 年生于江苏东海。1903 年随家定居扬州,所以自称“我是扬州人”。 幼年受士大夫家庭的传统教育,1916 年考入北京大学预科班,次年改名“自清”入哲学系学习。1920 年毕业后在江、浙的中学任教,极受欢迎。1925 年任清华大学中文系教授。1931—1932 年在英国伦敦学语言学及英国文学,回国后仍在清华大学任教授并兼中文系主任。 1948 年 8 月病逝于北京。著有《朱自清全集》,代表作品:长诗《毁灭》、诗集《踪迹》、散文集《背影》 等。二、写作背景 本文写于 1927 年 7 月,那时作者在清华大学教书,住清华园西院。文章里描写的荷塘就在清华园。当时蒋介石叛变,大革命失败,白色恐怖笼罩着中国大地,中国革命转入低潮,朱自清陷入了苦闷彷徨之中。他自己也知道,“只有参加革命或反革命,才能解决这惶惶然”,但他最终还是选择了“暂时逃避的方法”,认为“还是暂时超然为好”。但他毕竟又是一个爱国的民主主义者,面对黑暗现实,又不能安于这种“超然”。这种矛盾心情 , 在当时的知识分子中很有代表性。不少有正义感的知识分子既不甘心沉沦,又不敢投入革命斗争。《荷塘月色》就是作者想“超然”而又想“挣扎”的心迹的真实描摹和生动写照。三.正音煤屑( xiè ) 霎时( shà ) 弥望( mí ) 蓊蓊(wěngwěng ) 羞涩( sè ) 酣眠( hān ) 踱着( duó ) 妖童媛女( yuàn ) 乍看( zhà ) 敛裾( jū ) 梵婀玲( ē ) 鹢首徐回( yì )二、自主·合作·探究 1、本文可以分为几个部分?依据是什么? 从写景状物的角度上看,第 4—6 段显然是文章的主体内容,应归为一部分。前三段,写夜赏的缘由。7、8 两段,由现实写及想象中古时候的旧俗,突转一笔(回到家门)收束全篇。 这样分析...