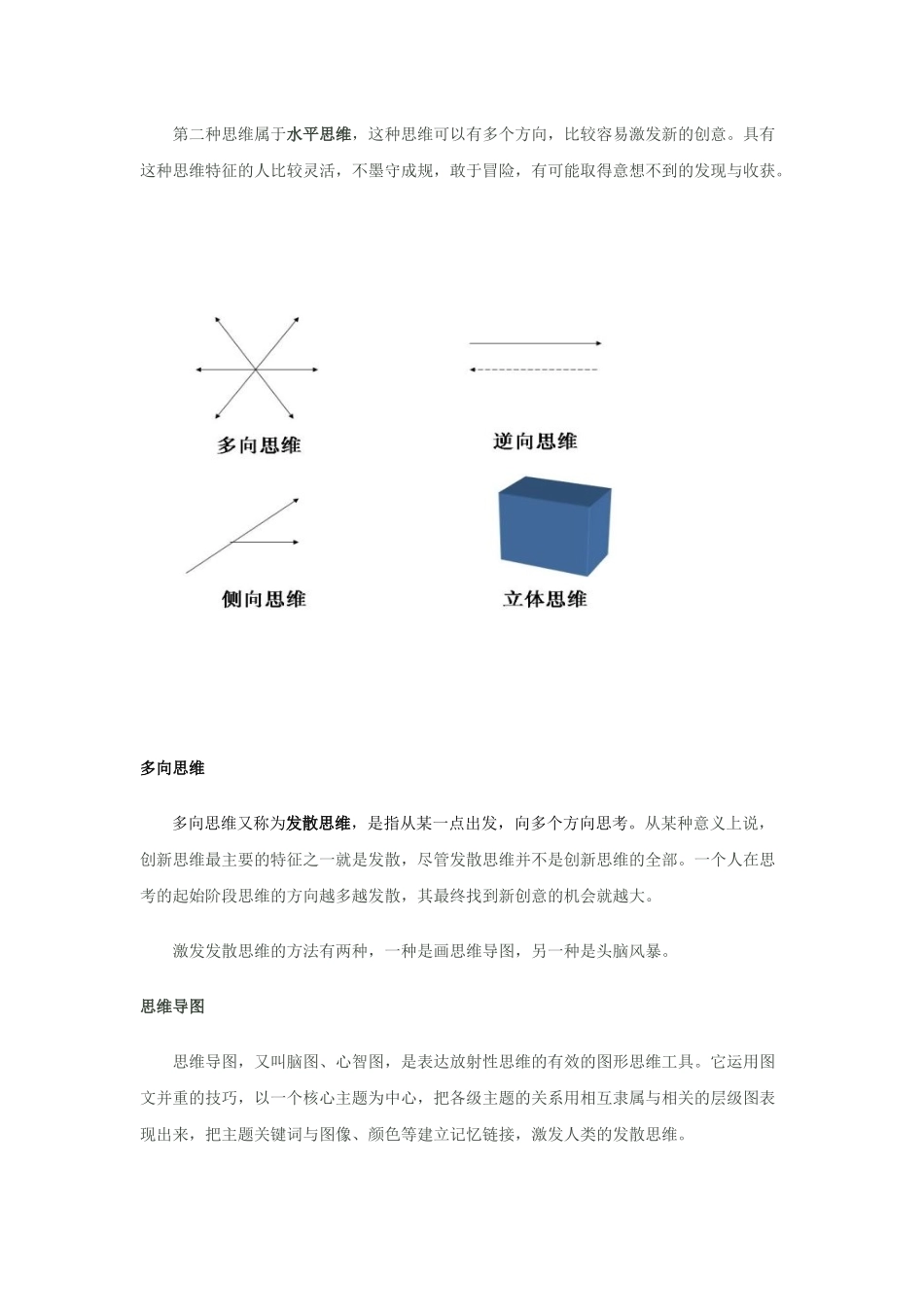

改变思考方向--摘自我的《创新思维课程讲义》前面已经论述了,妨碍我们进行创新思维的最主要的原因是心智模式,或称思维定势。心智模式或思维定势并不是一无是处的,它就好比一个计算机程序,在多数情况下,它能够帮助我们迅速思考和判断,并付诸行动。但当我们遇到新的问题,需要新的程序才能解决的时候,我们却还在固执地运用旧程序来处理新问题,这时它就成了心智枷锁。这套旧程序还非常隐蔽和顽固,就像一个计算机病毒一样,不容易发现和清除,甚至还可能自我繁殖,最后造成我们思维系统的整体僵化,出现“死机”现象。因此,如何摆脱心智模式的束缚,是激发创造力的关键。思维如水流下土堆如果在一个土堆上倒一杯水,你知道水会往哪几个方向流吗?大概不能。但如果再让你在原处倒第二杯水呢?你基本可以确定水流的方向了。如果水的冲力不是太大,水一般会顺着第一杯水冲出的方向继续向前,把原来的痕迹延长和扩宽。你还可以发现另一个现象:如果一杯水只冲出了一条小沟,那么它可以流得较远较深;假如它冲出的小沟越多,那它就越走不远,很快就被泥土吸干了。这就像人的思维。我们生下来的时候,大脑还像没有被倒过水的土堆,随着知识和经验的增多,慢慢地在头脑中就形成了若干条不同方向的水沟,以后这些水沟会不断被加深加宽,形成了每一个人的思维定势。年岁越大,这种定势就越不容易改变,我们的创造力就越来越少。除非有强大的内外冲力,我们的思维一般不容易跳出既定的路线。但每个人的思维又是不同的,就像土堆最初的形态会对水流的方向造成影响一样,每个人大脑的先天结构也会产生不同的思维习惯。有的人思维缓慢而深刻,但容易“一根筋”;有的人思维灵活而跳跃,但又可能流于肤浅,不容易成型。无论哪种思维类型,要想有创造力,就必须冲破原有的思维轨迹,改变思考方向。改变思考方向,是激发创造力的一大秘诀。一次我给学生出了一道这样的试题:大家都听过一个打井的故事,如果你是一个打井人,当你达到足够的深度仍然打不到水,你会选择继续把洞打深打大,还是另择新址打井?为什么?我出这道题的用意是在考察学生思维的灵活性,看他们是否意识到转变思维方向的重要性。有一多半的学生选择继续把洞打深打大,认为坚持就是胜利,如果半途而废反而会失去即将到手的成果。他们提出的另一个理由是,如果再另选新址也未必能找到水源,既然当初选择这个地址打井,那一定事先做了充分的调查研究,与其从头再来,还不如持之以恒。的确,...