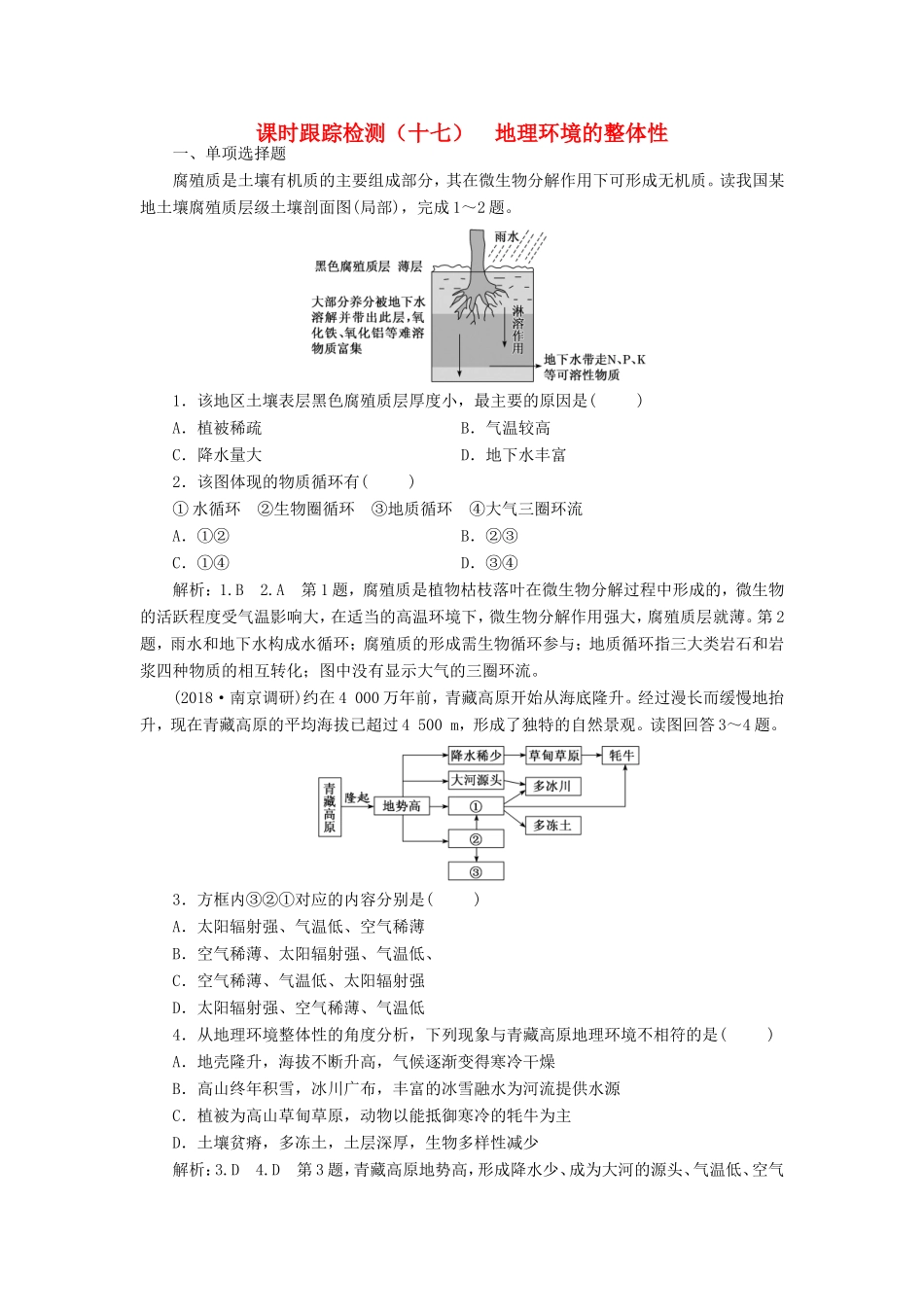

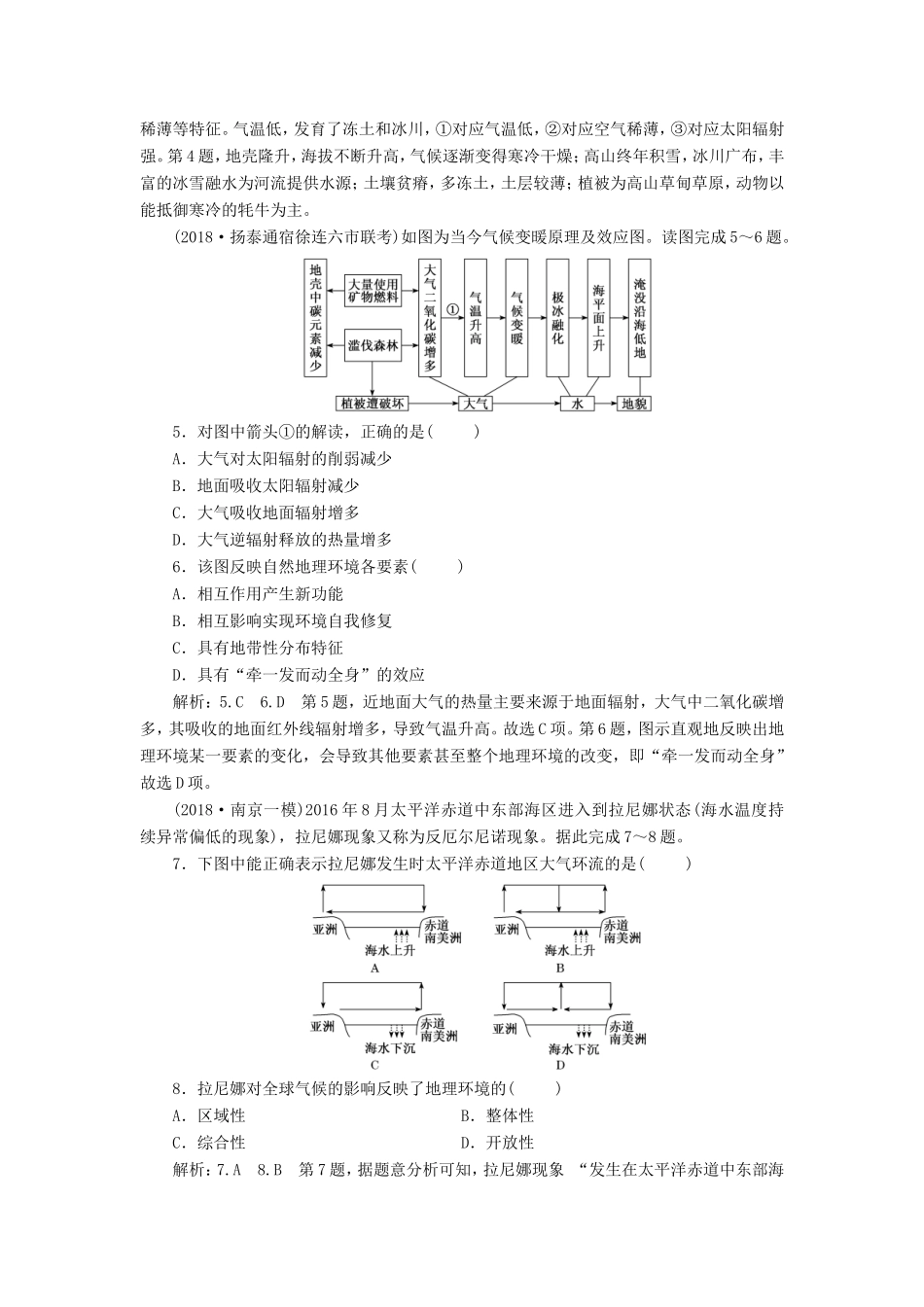

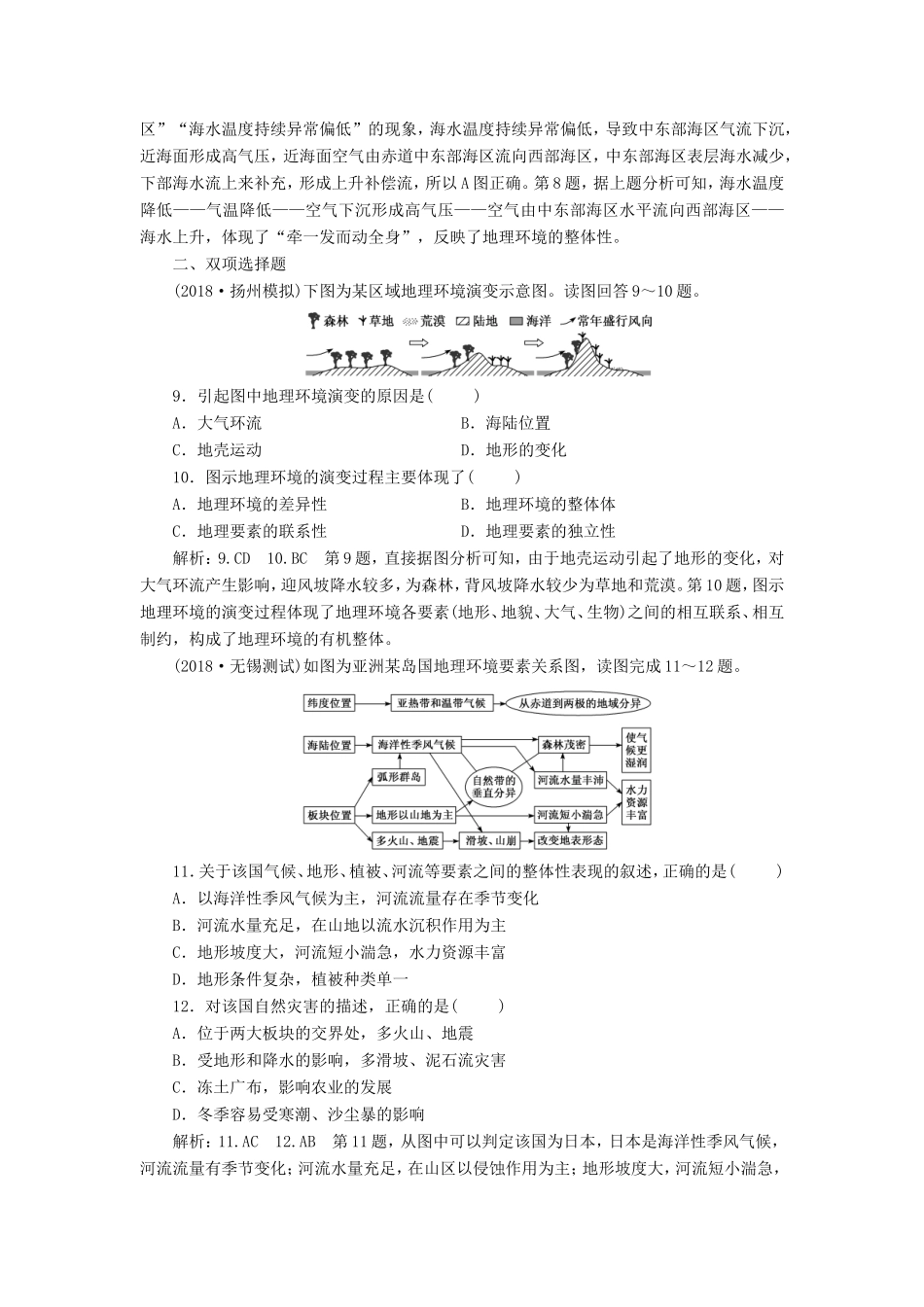

课时跟踪检测(十七)地理环境的整体性一、单项选择题腐殖质是土壤有机质的主要组成部分,其在微生物分解作用下可形成无机质。读我国某地土壤腐殖质层级土壤剖面图(局部),完成1~2题。1.该地区土壤表层黑色腐殖质层厚度小,最主要的原因是()A.植被稀疏B.气温较高C.降水量大D.地下水丰富2.该图体现的物质循环有()①水循环②生物圈循环③地质循环④大气三圈环流A.①②B.②③C.①④D.③④解析:1.B2.A第1题,腐殖质是植物枯枝落叶在微生物分解过程中形成的,微生物的活跃程度受气温影响大,在适当的高温环境下,微生物分解作用强大,腐殖质层就薄。第2题,雨水和地下水构成水循环;腐殖质的形成需生物循环参与;地质循环指三大类岩石和岩浆四种物质的相互转化;图中没有显示大气的三圈环流。(2018·南京调研)约在4000万年前,青藏高原开始从海底隆升。经过漫长而缓慢地抬升,现在青藏高原的平均海拔已超过4500m,形成了独特的自然景观。读图回答3~4题。3.方框内③②①对应的内容分别是()A.太阳辐射强、气温低、空气稀薄B.空气稀薄、太阳辐射强、气温低、C.空气稀薄、气温低、太阳辐射强D.太阳辐射强、空气稀薄、气温低4.从地理环境整体性的角度分析,下列现象与青藏高原地理环境不相符的是()A.地壳隆升,海拔不断升高,气候逐渐变得寒冷干燥B.高山终年积雪,冰川广布,丰富的冰雪融水为河流提供水源C.植被为高山草甸草原,动物以能抵御寒冷的牦牛为主D.土壤贫瘠,多冻土,土层深厚,生物多样性减少解析:3.D4.D第3题,青藏高原地势高,形成降水少、成为大河的源头、气温低、空气稀薄等特征。气温低,发育了冻土和冰川,①对应气温低,②对应空气稀薄,③对应太阳辐射强。第4题,地壳隆升,海拔不断升高,气候逐渐变得寒冷干燥;高山终年积雪,冰川广布,丰富的冰雪融水为河流提供水源;土壤贫瘠,多冻土,土层较薄;植被为高山草甸草原,动物以能抵御寒冷的牦牛为主。(2018·扬泰通宿徐连六市联考)如图为当今气候变暖原理及效应图。读图完成5~6题。5.对图中箭头①的解读,正确的是()A.大气对太阳辐射的削弱减少B.地面吸收太阳辐射减少C.大气吸收地面辐射增多D.大气逆辐射释放的热量增多6.该图反映自然地理环境各要素()A.相互作用产生新功能B.相互影响实现环境自我修复C.具有地带性分布特征D.具有“牵一发而动全身”的效应解析:5.C6.D第5题,近地面大气的热量主要来源于地面辐射,大气中二氧化碳增多,其吸收的地面红外线辐射增多,导致气温升高。故选C项。第6题,图示直观地反映出地理环境某一要素的变化,会导致其他要素甚至整个地理环境的改变,即“牵一发而动全身”故选D项。(2018·南京一模)2016年8月太平洋赤道中东部海区进入到拉尼娜状态(海水温度持续异常偏低的现象),拉尼娜现象又称为反厄尔尼诺现象。据此完成7~8题。7.下图中能正确表示拉尼娜发生时太平洋赤道地区大气环流的是()8.拉尼娜对全球气候的影响反映了地理环境的()A.区域性B.整体性C.综合性D.开放性解析:7.A8.B第7题,据题意分析可知,拉尼娜现象“发生在太平洋赤道中东部海区”“海水温度持续异常偏低”的现象,海水温度持续异常偏低,导致中东部海区气流下沉,近海面形成高气压,近海面空气由赤道中东部海区流向西部海区,中东部海区表层海水减少,下部海水流上来补充,形成上升补偿流,所以A图正确。第8题,据上题分析可知,海水温度降低——气温降低——空气下沉形成高气压——空气由中东部海区水平流向西部海区——海水上升,体现了“牵一发而动全身”,反映了地理环境的整体性。二、双项选择题(2018·扬州模拟)下图为某区域地理环境演变示意图。读图回答9~10题。9.引起图中地理环境演变的原因是()A.大气环流B.海陆位置C.地壳运动D.地形的变化10.图示地理环境的演变过程主要体现了()A.地理环境的差异性B.地理环境的整体体C.地理要素的联系性D.地理要素的独立性解析:9.CD10.BC第9题,直接据图分析可知,由于地壳运动引起了地形的变化,对大气环流产生影响,迎风坡降水较多,为森林,背风坡降水较少为草地和荒漠。第10题,图示地理环境的演变过程体现了...