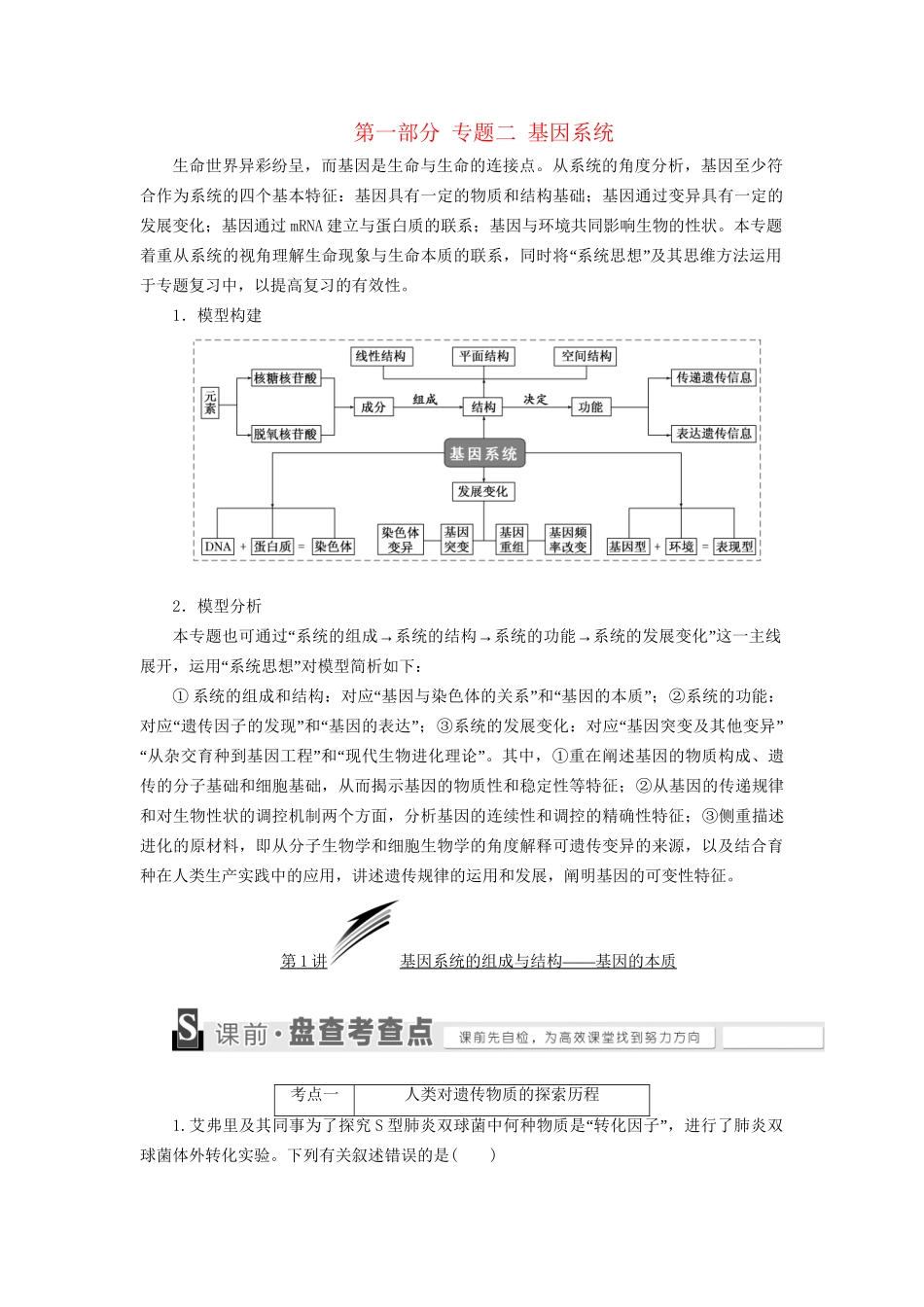

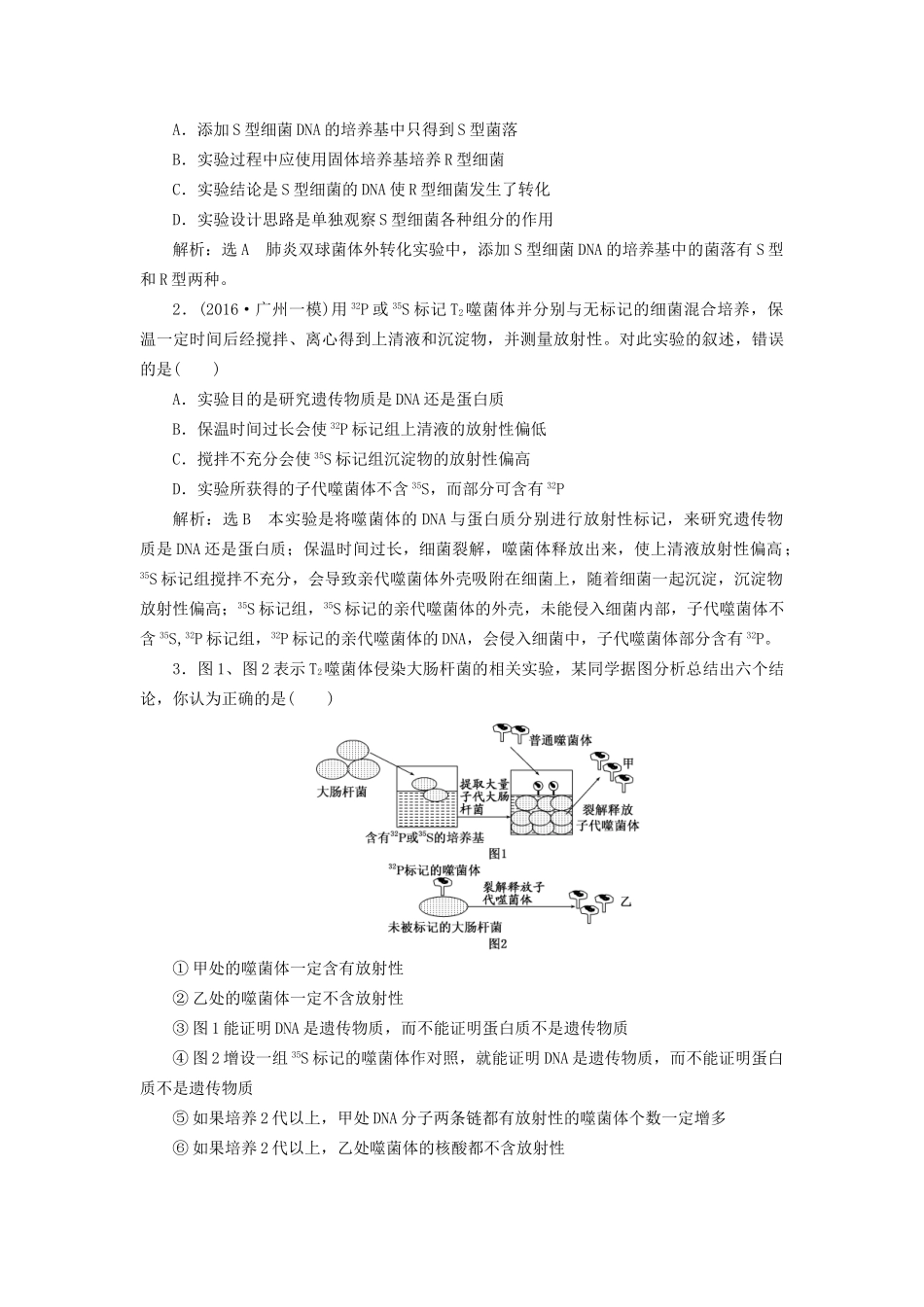

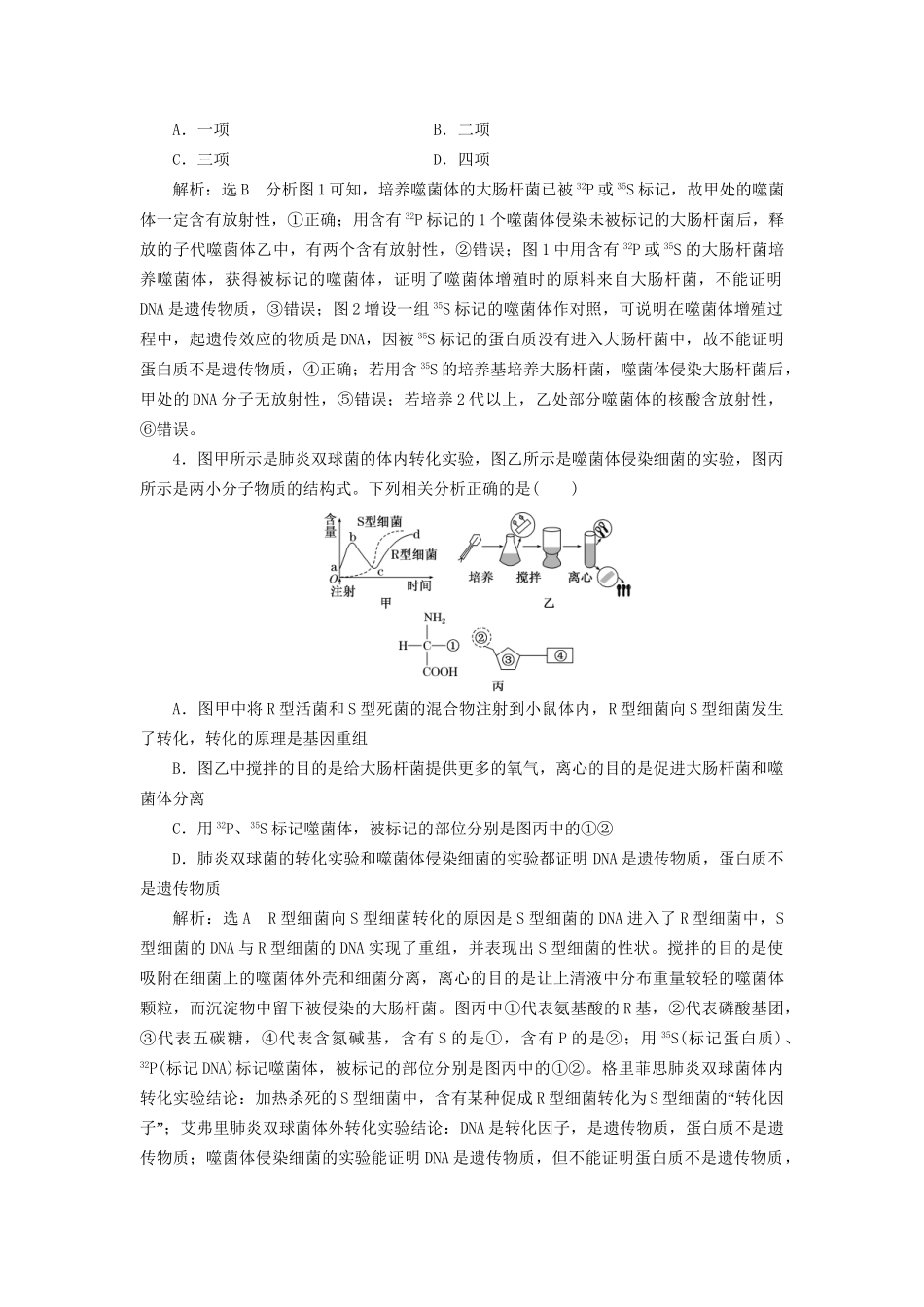

第一部分专题二基因系统生命世界异彩纷呈,而基因是生命与生命的连接点。从系统的角度分析,基因至少符合作为系统的四个基本特征:基因具有一定的物质和结构基础;基因通过变异具有一定的发展变化;基因通过mRNA建立与蛋白质的联系;基因与环境共同影响生物的性状。本专题“”着重从系统的视角理解生命现象与生命本质的联系,同时将系统思想及其思维方法运用于专题复习中,以提高复习的有效性。1.模型构建2.模型分析“→→→”本专题也可通过系统的组成系统的结构系统的功能系统的发展变化这一主线“”展开,运用系统思想对模型简析如下:①“”“”系统的组成和结构:对应基因与染色体的关系和基因的本质;②系统的功能:“”“”对应遗传因子的发现和基因的表达;③“”系统的发展变化:对应基因突变及其他变异“”“”从杂交育种到基因工程和现代生物进化理论。其中,①重在阐述基因的物质构成、遗传的分子基础和细胞基础,从而揭示基因的物质性和稳定性等特征;②从基因的传递规律和对生物性状的调控机制两个方面,分析基因的连续性和调控的精确性特征;③侧重描述进化的原材料,即从分子生物学和细胞生物学的角度解释可遗传变异的来源,以及结合育种在人类生产实践中的应用,讲述遗传规律的运用和发展,阐明基因的可变性特征。第1讲——基因系统的组成与结构基因的本质考点一人类对遗传物质的探索历程1.艾弗里及其同事为了探究S“”型肺炎双球菌中何种物质是转化因子,进行了肺炎双球菌体外转化实验。下列有关叙述错误的是()A.添加S型细菌DNA的培养基中只得到S型菌落B.实验过程中应使用固体培养基培养R型细菌C.实验结论是S型细菌的DNA使R型细菌发生了转化D.实验设计思路是单独观察S型细菌各种组分的作用解析:选A肺炎双球菌体外转化实验中,添加S型细菌DNA的培养基中的菌落有S型和R型两种。2.(2016·广州一模)用32P或35S标记T2噬菌体并分别与无标记的细菌混合培养,保温一定时间后经搅拌、离心得到上清液和沉淀物,并测量放射性。对此实验的叙述,错误的是()A.实验目的是研究遗传物质是DNA还是蛋白质B.保温时间过长会使32P标记组上清液的放射性偏低C.搅拌不充分会使35S标记组沉淀物的放射性偏高D.实验所获得的子代噬菌体不含35S,而部分可含有32P解析:选B本实验是将噬菌体的DNA与蛋白质分别进行放射性标记,来研究遗传物质是DNA还是蛋白质;保温时间过长,细菌裂解,噬菌体释放出来,使上清液放射性偏高;35S标记组搅拌不充分,会导致亲代噬菌体外壳吸附在细菌上,随着细菌一起沉淀,沉淀物放射性偏高;35S标记组,35S标记的亲代噬菌体的外壳,未能侵入细菌内部,子代噬菌体不含35S,32P标记组,32P标记的亲代噬菌体的DNA,会侵入细菌中,子代噬菌体部分含有32P。3.图1、图2表示T2噬菌体侵染大肠杆菌的相关实验,某同学据图分析总结出六个结论,你认为正确的是()①甲处的噬菌体一定含有放射性②乙处的噬菌体一定不含放射性③图1能证明DNA是遗传物质,而不能证明蛋白质不是遗传物质④图2增设一组35S标记的噬菌体作对照,就能证明DNA是遗传物质,而不能证明蛋白质不是遗传物质⑤如果培养2代以上,甲处DNA分子两条链都有放射性的噬菌体个数一定增多⑥如果培养2代以上,乙处噬菌体的核酸都不含放射性A.一项B.二项C.三项D.四项解析:选B分析图1可知,培养噬菌体的大肠杆菌已被32P或35S标记,故甲处的噬菌体一定含有放射性,①正确;用含有32P标记的1个噬菌体侵染未被标记的大肠杆菌后,释放的子代噬菌体乙中,有两个含有放射性,②错误;图1中用含有32P或35S的大肠杆菌培养噬菌体,获得被标记的噬菌体,证明了噬菌体增殖时的原料来自大肠杆菌,不能证明DNA是遗传物质,③错误;图2增设一组35S标记的噬菌体作对照,可说明在噬菌体增殖过程中,起遗传效应的物质是DNA,因被35S标记的蛋白质没有进入大肠杆菌中,故不能证明蛋白质不是遗传物质,④正确;若用含35S的培养基培养大肠杆菌,噬菌体侵染大肠杆菌后,甲处的DNA分子无放射性,⑤错误;若培养2代以上,乙处部分噬菌体的核酸含放射性,⑥错误。4.图甲所示是肺炎双球菌的体内转化实验,图乙所示是噬菌体侵染细菌...