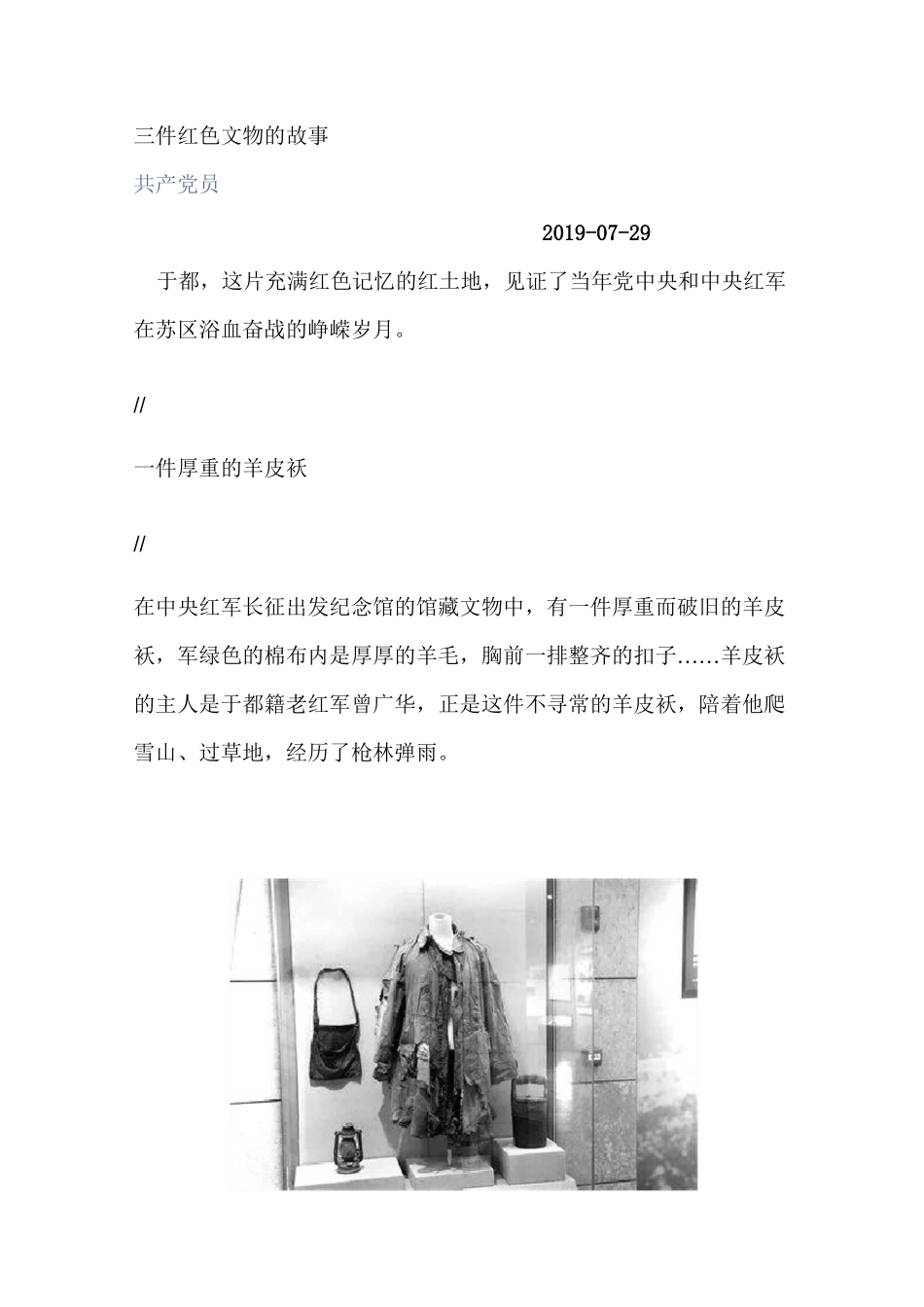

三件红色文物的故事共产党员2019-07-29于都,这片充满红色记忆的红土地,见证了当年党中央和中央红军在苏区浴血奋战的峥嵘岁月。//一件厚重的羊皮袄//在中央红军长征出发纪念馆的馆藏文物中,有一件厚重而破旧的羊皮袄,军绿色的棉布内是厚厚的羊毛,胸前一排整齐的扣子……羊皮袄的主人是于都籍老红军曾广华,正是这件不寻常的羊皮袄,陪着他爬雪山、过草地,经历了枪林弹雨。曾广华是于都县银坑镇琵琶村人。1932年,28岁的他在于都县“扩红”征兵中踊跃报名,成为了一名光荣的红军战士。他先是被分到游击队担任班长,后来分到红一方面军23师担任通讯员。在一次战斗中,由于表现出色,上级奖励他一件羊皮袄。他将这件羊皮袄当作自己的功勋,十分珍惜。1934年10月,中央红军主力部队从于都出发,踏上了漫漫长征路,曾广华也跟随中央红军离开了家乡。此时,曾广华是炊事班的一名战士,负责部队的饮食。1935年6月,部队到达四川省境内的夹金山下,曾广华在附近的乡镇采买粮食,当地的一位老人得知他们要翻越夹金山,便叮嘱:“夹金山是座雪山,越往上越寒冷刺骨。翻山一定要多带衣服,在山上绝不能说不吉利的话,再累再冷也不能停下来……”“过雪山时,这件羊皮袄救了我父亲的命。”曾广华老人的儿子曾昭梁回忆着父亲告诉他的往事,夹金山山路崎岖狭窄,常年积雪,最浅地方的雪也能没过膝盖,刺骨的寒风吹得人浑身发抖,山上不时会有碗大的冰块夹杂着泥土滚落。一路上,不断有战友陷入积雪中,同伴伸手施救也跟着陷进去;有的战友想稍作休息,一坐下去就再也无法起来……再悲痛再疲惫,也不悲观不停步,曾广华靠身上的羊皮袄,最终翻越了雪山。长征结束后,曾广华留在延安,参加过南泥湾开荒,之后参加了辽沈、平津战役。1950年,从军18年的曾广华主动要求复员回家种田。1992年10月,老红军曾广华走完了他平凡而又辉煌的一生。羊皮袄、复员军人登记表、复员军人证明书、革命伤残军人证,是他留给后人最宝贵的财富。//一只珍贵的小摇篮//在中央红军长征出发纪念馆里,收藏着一只小藤篮。长31.7厘米,宽9.5厘米,高18厘米,系藤编织而成,呈长条形,有底无盖。篮子提手底部已脱离篮筐,篮子多处断裂、虫蛀,篮底霉烂严重,已形成两个大窟窿。这是中央红军长征出发前,红军后方医院医务人员用来育婴的摇篮是革命的摇篮,原本有五只。它的背后,有着一段感人的往事。那是1934年的夏天,国民党军队眼看就要推进到中央根据地的腹地,形势严峻、战斗激烈,前线红军的伤病员大批地向设在于都县新陂乡车脑村的红军后方医院转来。一天傍晚,护士二组组长宁蓝安顿好几个新进的伤病员后,又毅然接下了院长安排的特别任务—照顾婴儿,“这些都是英雄的孩子,要好好照顾他们”。看着五个睡梦中的婴儿,宁蓝和同组的姐妹觉得身上的担子更重了。护士二组共五个人,原本就承担了四五十个伤病员的护理工作,每天都要量体温、打针、上药、抢救、外出找药配药......现在,又多了几个婴儿,更是忙得不可开交。夜深了,医院渐渐安静下来。宁蓝做好最后一遍医护检查后,又像往常一样摸着黑,往刘阿婆家走去。只是这次,背上多了个孩子。村里的刘阿婆孤苦伶仃,几年前儿媳妇因难产离开了人世,前些日子又把儿子送去参加红军。宁蓝知道老人体弱多病、无依无靠,每天安顿好伤员后都会到刘阿婆家帮忙做一些家务。“又要照顾病人,又要照顾孩子,可累着你们了,以后就别来照顾我这个老婆子了。”“阿婆,我不累,您照顾好自己就行了。孩子除了我带的这个,还有四个呢。”宁蓝把刘阿婆的房间打扫干净后,又安抚她睡下。第二天傍晚,宁蓝在医院里看见了刘阿婆。因脚踝肿起了一个大包,刘阿婆被乡亲送到医院,来的时候还带来了五个小竹篮。原来,刘阿婆知道医院来了五个英雄的后代,一早便拄着棍子上山扯藤编篮子,不小心从半山腰跌了下来,摔伤了。“把孩子放篮子里,躺着舒服,你们也安心。”刘阿婆呵呵地笑着:“不用管我,我老了,照顾好孩子们。”上完药后,阿婆在几个乡亲的搀扶下,拖着伤腿回了家。看着阿婆远去的背影,宁蓝的眼睛湿润了。在乡亲的帮助下,五个篮子都用粗绳子拴着,稳稳当当地挂在病房的角落...