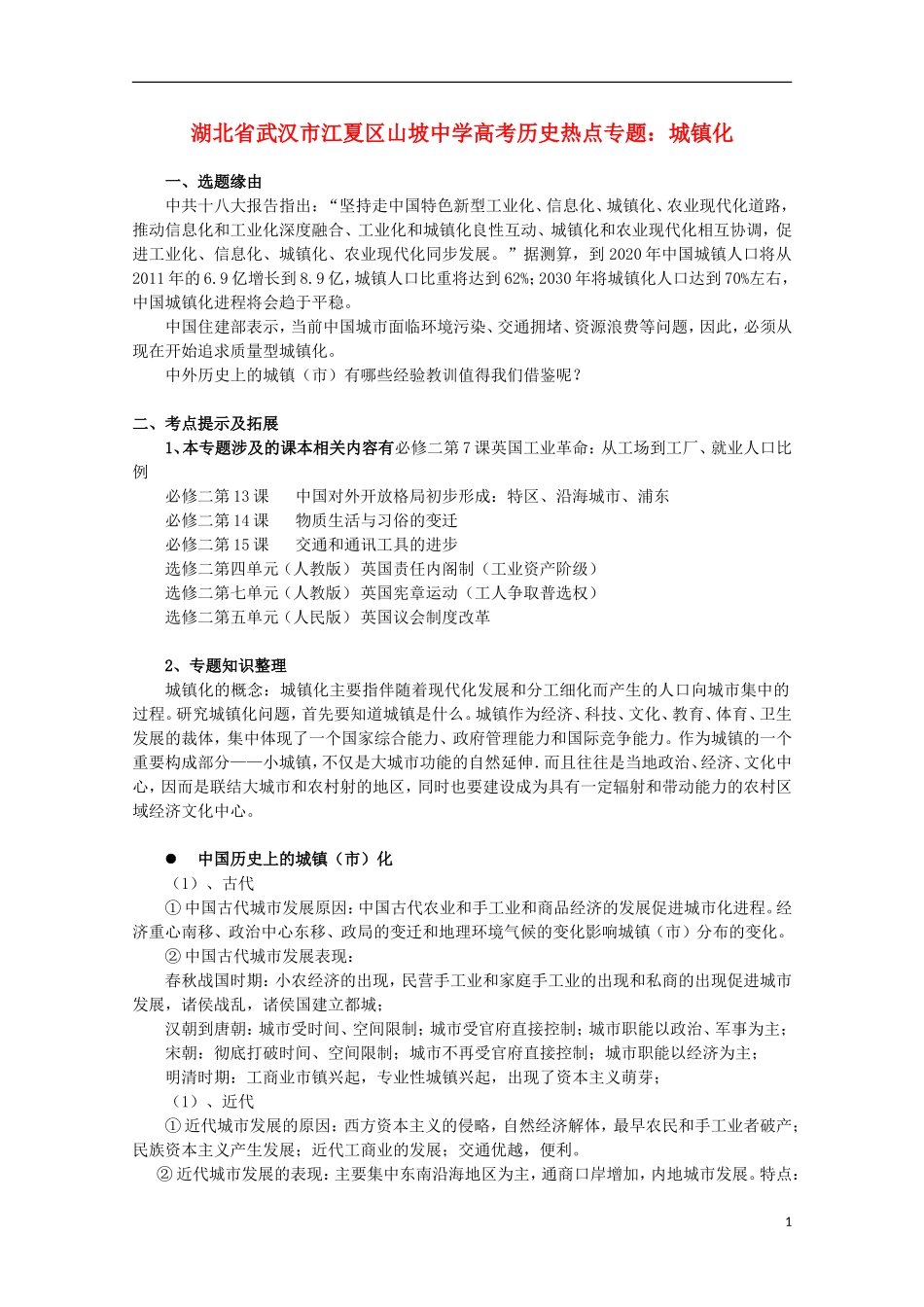

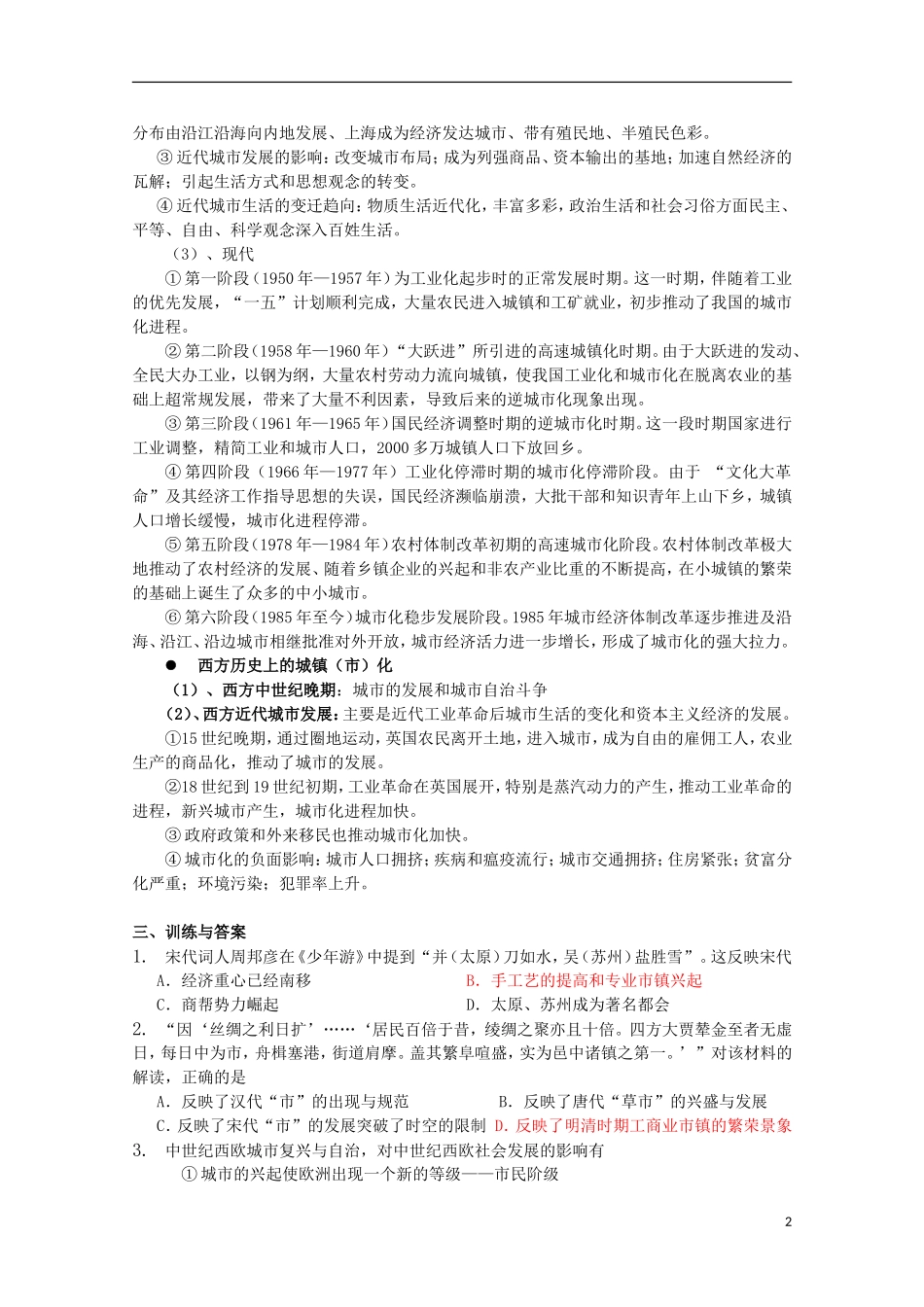

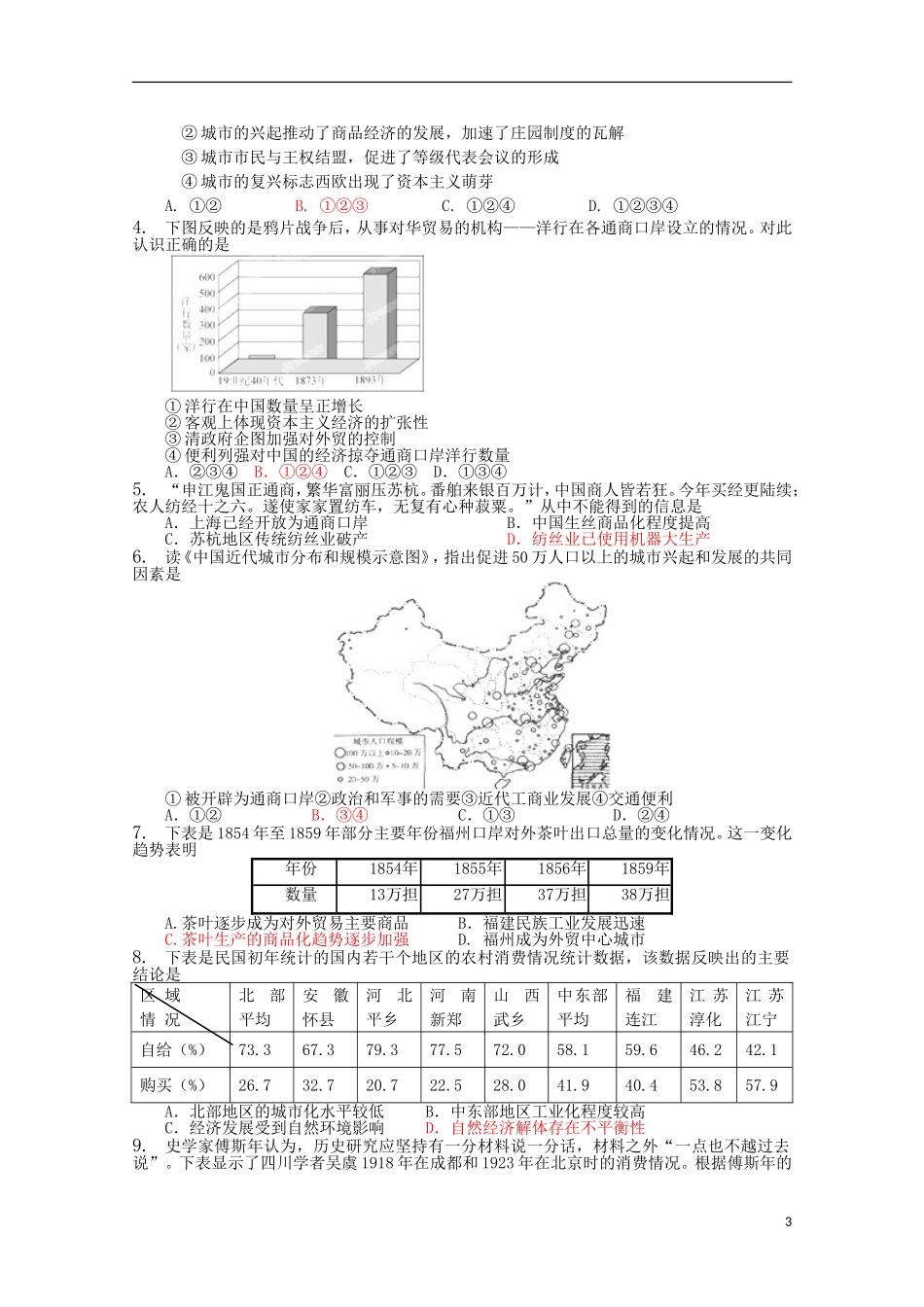

湖北省武汉市江夏区山坡中学高考历史热点专题:城镇化一、选题缘由中共十八大报告指出:“坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路,推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调,促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。”据测算,到2020年中国城镇人口将从2011年的6.9亿增长到8.9亿,城镇人口比重将达到62%;2030年将城镇化人口达到70%左右,中国城镇化进程将会趋于平稳。中国住建部表示,当前中国城市面临环境污染、交通拥堵、资源浪费等问题,因此,必须从现在开始追求质量型城镇化。中外历史上的城镇(市)有哪些经验教训值得我们借鉴呢?二、考点提示及拓展1、本专题涉及的课本相关内容有必修二第7课英国工业革命:从工场到工厂、就业人口比例必修二第13课中国对外开放格局初步形成:特区、沿海城市、浦东必修二第14课物质生活与习俗的变迁必修二第15课交通和通讯工具的进步选修二第四单元(人教版)英国责任内阁制(工业资产阶级)选修二第七单元(人教版)英国宪章运动(工人争取普选权)选修二第五单元(人民版)英国议会制度改革2、专题知识整理城镇化的概念:城镇化主要指伴随着现代化发展和分工细化而产生的人口向城市集中的过程。研究城镇化问题,首先要知道城镇是什么。城镇作为经济、科技、文化、教育、体育、卫生发展的裁体,集中体现了一个国家综合能力、政府管理能力和国际竞争能力。作为城镇的一个重要构成部分——小城镇,不仅是大城市功能的自然延伸.而且往往是当地政治、经济、文化中心,因而是联结大城市和农村射的地区,同时也要建设成为具有一定辐射和带动能力的农村区域经济文化中心。中国历史上的城镇(市)化(1)、古代①中国古代城市发展原因:中国古代农业和手工业和商品经济的发展促进城市化进程。经济重心南移、政治中心东移、政局的变迁和地理环境气候的变化影响城镇(市)分布的变化。②中国古代城市发展表现:春秋战国时期:小农经济的出现,民营手工业和家庭手工业的出现和私商的出现促进城市发展,诸侯战乱,诸侯国建立都城;汉朝到唐朝:城市受时间、空间限制;城市受官府直接控制;城市职能以政治、军事为主;宋朝:彻底打破时间、空间限制;城市不再受官府直接控制;城市职能以经济为主;明清时期:工商业市镇兴起,专业性城镇兴起,出现了资本主义萌芽;(1)、近代①近代城市发展的原因:西方资本主义的侵略,自然经济解体,最早农民和手工业者破产;民族资本主义产生发展;近代工商业的发展;交通优越,便利。②近代城市发展的表现:主要集中东南沿海地区为主,通商口岸增加,内地城市发展。特点:1分布由沿江沿海向内地发展、上海成为经济发达城市、带有殖民地、半殖民色彩。③近代城市发展的影响:改变城市布局;成为列强商品、资本输出的基地;加速自然经济的瓦解;引起生活方式和思想观念的转变。④近代城市生活的变迁趋向:物质生活近代化,丰富多彩,政治生活和社会习俗方面民主、平等、自由、科学观念深入百姓生活。(3)、现代①第一阶段(1950年—1957年)为工业化起步时的正常发展时期。这一时期,伴随着工业的优先发展,“一五”计划顺利完成,大量农民进入城镇和工矿就业,初步推动了我国的城市化进程。②第二阶段(1958年—1960年)“大跃进”所引进的高速城镇化时期。由于大跃进的发动、全民大办工业,以钢为纲,大量农村劳动力流向城镇,使我国工业化和城市化在脱离农业的基础上超常规发展,带来了大量不利因素,导致后来的逆城市化现象出现。③第三阶段(1961年—1965年)国民经济调整时期的逆城市化时期。这一段时期国家进行工业调整,精简工业和城市人口,2000多万城镇人口下放回乡。④第四阶段(1966年—1977年)工业化停滞时期的城市化停滞阶段。由于“文化大革命”及其经济工作指导思想的失误,国民经济濒临崩溃,大批干部和知识青年上山下乡,城镇人口增长缓慢,城市化进程停滞。⑤第五阶段(1978年—1984年)农村体制改革初期的高速城市化阶段。农村体制改革极大地推动了农村经济的发展、随着乡镇企业的兴起和非农产业比重的不断提高,...