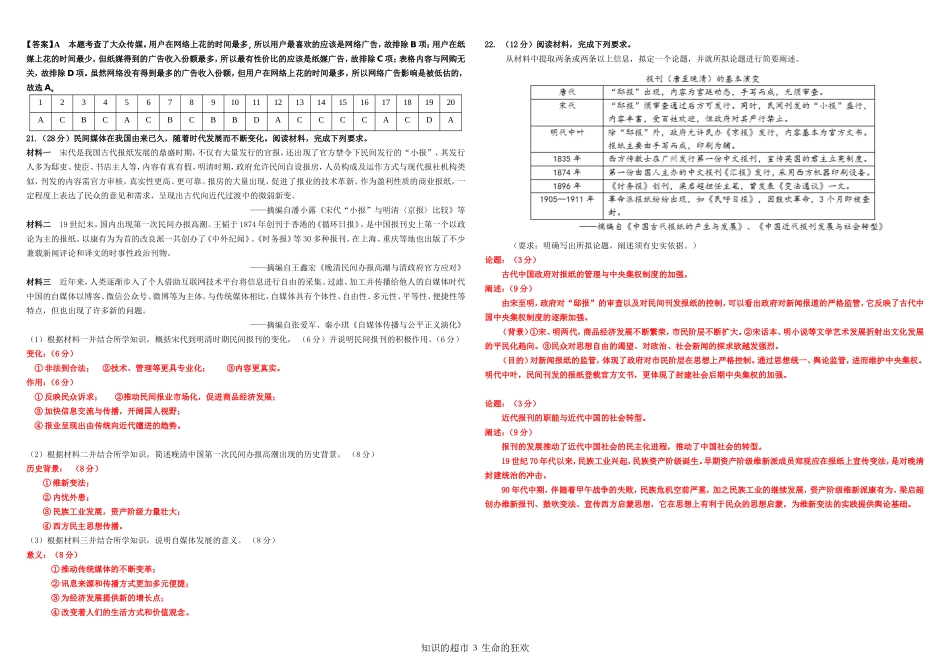

必修二第16课《大众传媒的变迁》课时训练(80分)1.甲午战争期间,中国公众以战争为共同议题,呼吁变法自强,形成了推助社会变迁的舆论声浪。判断此种社会舆论声浪的形成,主要借助的传播方式是A.报刊传播B.驿站传播C.电报传播D.电视传播【答案】A根据所学知识可知,甲午战争期间是19世纪90年代中期;此时主要的传播方式是报刊传播,故A项正确;B项是中国古代就有,排除;C项不适合大规模的传播,排除;D项当时还没有产生,排除。2.20世纪初上海《时报》副刊《余兴》侧重消闲,内容有诗词歌曲、笔记杂录、游戏文章、诙谐小品等。又设小说专栏,以语体文(通行口语)译介不少世界名著,传诵一时。在此影响之下,沪上各报争相设副刊。上述材料集中表明A.白话文运动始于20世纪初B.西方文学经典在晚清的影响迅速扩大C.通俗性报刊广受民众欢迎D.通俗读物改变传统读书人的价值取向【答案】C根据材料可知,《余兴》侧重消闲,内容有诗词歌曲、笔记杂录、游戏文章、诙谐小品等,《时报》设小说专栏,以语体文翻译世界名著,这些报刊中传播的通俗性的内容受到人们的热烈欢迎,故C项正确。白话文运动虽始于20世纪初,但是与题干无关,故A项错误。小说专栏译介世界名著,但是并未体现西方文学经典的影响扩大,故B项错误。材料没有体现通俗读物改变传统读书人的价值取向,故D项错误。3.清末戏子杨月楼与富家女子私定婚姻,但是女方家庭从中作梗,利用官府势力将杨月楼打入大牢。《申报》自报道该案起就把处理该案的县令作为抨击对象,批评他无理无据乱判案,从而引起了社会较大反响。这主要说明《申报》A.注重重大新闻报道的连续性B.发挥了舆论监督司法的作用C.具有鲜明的政治立场和态度D.以维护民众利益为办报宗旨【答案】B根据材料“女方利用官府将杨月楼打入大牢”“《申报》把县令作为抨击对象,批评他无理无据乱判案”可知,B选项符合题意。新闻报道的连续性材料未体现,A选项排除。材料主旨不是在说申报的政治立场,C选项排除。申报的办报宗旨材料未说明,D选项排除。4.下图是近代重庆出版的出版的《广益丛报》第84期刊头,其刊发时间标注有“大清光绪31年”“西1905年”字样,其栏目分为政事、学问、文章等,刊载内弃包括“敬告我国资本家”、“孟德斯鸠法意”、“兴女学以退神权说”、“爱国魂传奇(小说)”等内容这表明《广益从报》A.是典型的政治性报刊B.主要宣扬民主科学思想C.具有启迪民众的作用D.有浓厚的崇洋媚外色彩【答案】C从题目可知,《广益从报》有政事、学问、文章等,“敬告我国资本家”“孟德斯鸠法意”“兴女学以退神权说”内容广泛,宣传西方的新学说,具有启迪民众的作用,故C项正确。根据“爱国魂传奇(小说)”可知该报不是典型的政治性报刊,故A项错误。题目时间是“大清光绪31年”“西1905年”,不是1915年新文化运动,故B项错误。题目未体现崇洋媚外色彩,而是各种主张都有报道,故D项错误。故选:C。5.1907年革命家秋瑾被清政府杀害,在当时中国舆论中心的上海,几乎没有一家报纸不发出哀惋和抗争之声,仅《申报》第八天就刊出秋瑾诗六首,有关秋瑾的文字达三万多字,广大人民进一步认清了政府的反动本质。这一现象表明A.报纸成为社会变革的推动力量B.民众肯定了报纸的教化功能C.清政府推动了近代报刊业发展D.舆论受到了政府的严格管控【答案】A本题考查近代报业的发展。由材料可知,秋瑾被清政府杀害后,由于各大报纸哀惋抗争的舆论之声,使“广大人民进一步认清了政府的反动本质”。而正是对清政府腐朽本质的认清,使更多人投入到社会变革的浪潮之中。所以,报纸的宣传是社会变革的推动力之一。故答案为A项;材料主旨是民众通过报纸进一步认清政府反动本质,无法体现教化功能,B项排除;材料没有涉及清政府的报刊政策和做法,C项无法体现,排除;材料没有涉及政府管控舆论的信息,D项排除。6.1911年11月初,《申报》因报道革命军失手汉口而激起民众的愤怒,致使该报社橱窗被输毁。《中外日报》《新闻报》等报也均因为刊载革命军失败的消息而导致报社被捣毁。这说明当时A.新闻界极度缺乏民主革命意识B.清政府加紧对革命军镇压C...