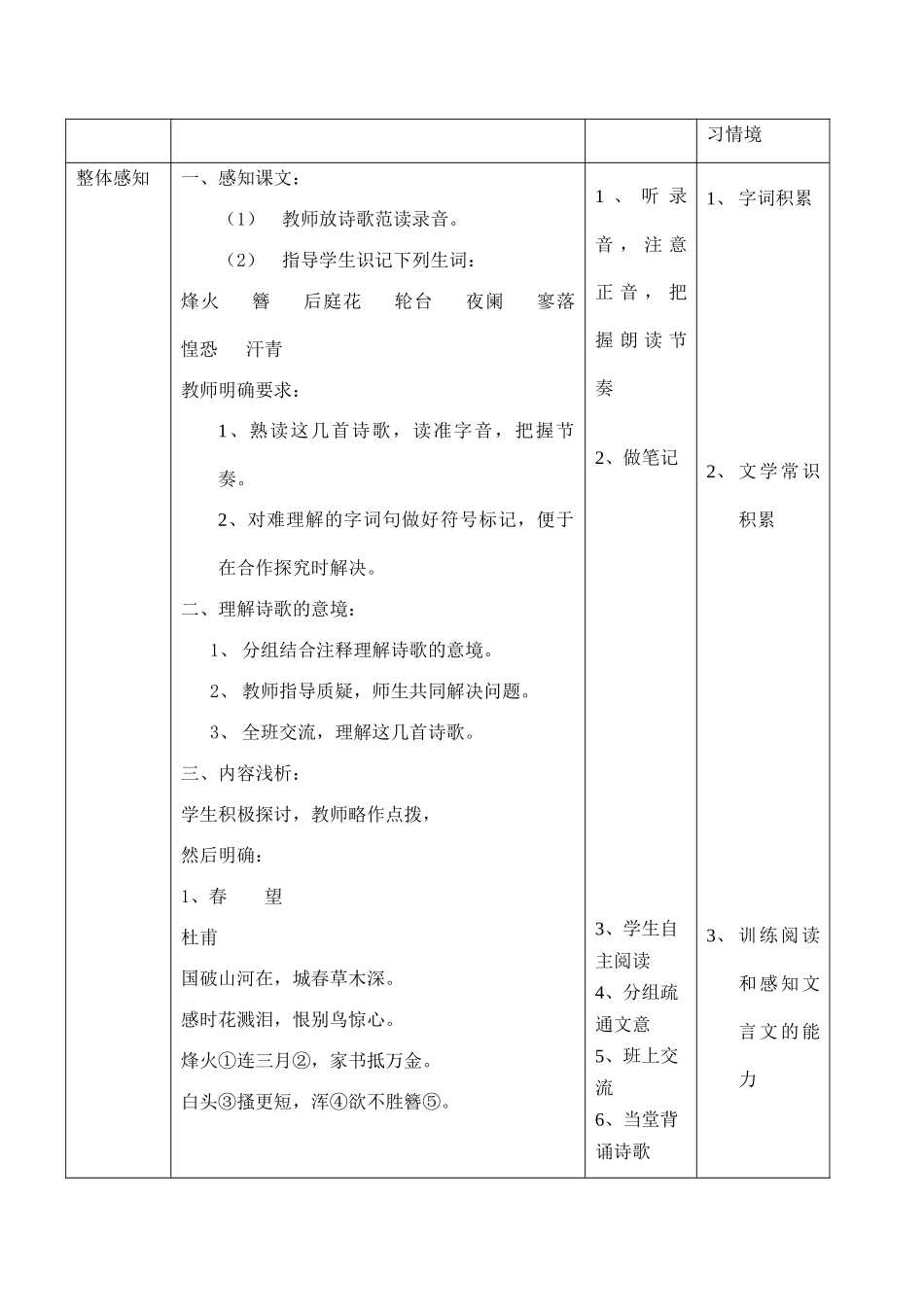

古诗四首教学目标:一、朗读并熟练背诵四首诗歌。二、学习并领悟诗歌的意境。体会诗人的爱国情怀。三、研读品味,体悟诗的表现手法。四、掌握每首诗中的名句,提高文化品位和审美能力。教学重点、难点:一、理解诗歌的内容,熟练背诵。二、理解并积累名句,品味语言,体味诗歌内涵。课前准备:学生:提前预习四首诗歌,扫清文字障碍。为熟读成诵做好准备。查阅资料,了解这四首诗歌的作者及创作背景,以备课堂上交流。教师:搜集与这几首诗歌相关的各类资料,制作实用的多媒体课件。教学设计:首先引发学生的阅读兴趣,让学生在反复朗读中总体感知诗歌,体味诗歌的思想感情。理解那些表现主旨的优秀诗句,应能默写并在语文实践活动中灵活运用。最后在学生基本理解诗歌的基础上让学生熟读成诵,巩固学习效果。课时安排:二课时教学过程第一课时教学环节教师活动学生活动设计说明导入新课中华民族的爱国情怀由来已久,漫步在古诗苑中,许许多多的爱国诗篇让我们感动,今天我们就学习欣赏几首爱国佳作。1、激发学生兴趣,引入学习情境整体感知一、感知课文:(1)教师放诗歌范读录音。(2)指导学生识记下列生词:烽火簪后庭花轮台夜阑寥落惶恐汗青教师明确要求:1、熟读这几首诗歌,读准字音,把握节奏。2、对难理解的字词句做好符号标记,便于在合作探究时解决。二、理解诗歌的意境:1、分组结合注释理解诗歌的意境。2、教师指导质疑,师生共同解决问题。3、全班交流,理解这几首诗歌。三、内容浅析:学生积极探讨,教师略作点拨,然后明确:1、春望杜甫国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心。烽火①连三月②,家书抵万金。白头③搔更短,浑④欲不胜簪⑤。1、听录音,注意正音,把握朗读节奏2、做笔记3、学生自主阅读4、分组疏通文意5、班上交流6、当堂背诵诗歌1、字词积累2、文学常识积累3、训练阅读和感知文言文的能力唐玄宗天宝十五年(756)七月,安史叛军攻陷长安,肃宗在灵武即位,改元至德。杜甫在投奔灵武途中,被叛军俘至长安,次年(至德二年)写此诗。诗人目睹沦陷后的长安之箫条零落,身历逆境思家情切,不免感慨万端。诗的一、二两联,写春城败象,饱含感叹;三、四两联写心念亲人境况,充溢离情。全诗沉着蕴藉,真挚自然,反映了诗人热爱祖国,眷怀家人的感情。今人徐应佩、周溶泉等评此诗曰:“意脉贯通而平直,情景兼备而不游离,感情强烈而不浅露,内容丰富而不芜杂,格律严谨而不板滞。”此论颇为妥帖。“家书抵万金”亦为流传千古之名言。诗的前四句写都城败象,饱含感叹;后四句写心念亲人境况,充溢离情。全诗沉着蕴藉,真挚自然。“国破山河在,城春草木深。”开篇即写春望所见:国都沦陷,城池残破,虽然山河依旧,可是乱草遍地,林木苍苍,一个“破”字,使人怵目惊心。继而一个“深”字,令人满目凄然。司马光说“‘山河在’,明无余物矣;‘草木深’,明无人矣。”(《温公续诗话》)诗人在此明为写景,实为抒感,寄情于物,托感于景。为全诗创造了气氛。此联对仗工巧,圆熟自然,诗意翻跌。“国破”对“城春”,两意相反。“国破”的颓垣残壁同富有生意的“城春”对举,对照强烈。“国破”之下继以“山河在”,意思相反,出人意料;“城春”原当为明媚之景,而后缀以“草木深”则叙荒芜之状,先后相悖,又是一翻。明代胡震亨极赞此联说:“对偶未尝不精,而纵横变幻,尽越陈规,浓浓淡淡,动夺天巧。”《唐音癸签》卷九“感时花溅泪,恨别鸟惊心。”这两句一般解释是,花鸟本为娱人之物,但因感时恨别,却使诗人见了反而堕泪惊心。另一种解释为,以花鸟拟人,感时伤别,花也溅泪,鸟也惊心。两说虽则有别,其精神却能相通,一则触景生情,一则移情于物,正见好诗含蕴之丰富。诗的前四句,都统在“望”字中。诗人俯仰瞻视,视线由近而远,又由远而近,视野从城到山河,再由满城到花鸟。感情则由隐而显,由弱而强,步步推进。在景与情的变化中,仿佛可见诗人由翘首望景,逐步地转入了低头沉思,自然地过渡到后半部分——想望亲人。“烽火连三月,家书抵万金。”自安史叛乱以来,“烽火苦教多信断”,直到如今春深三月,战火仍连续不断。多么盼望...