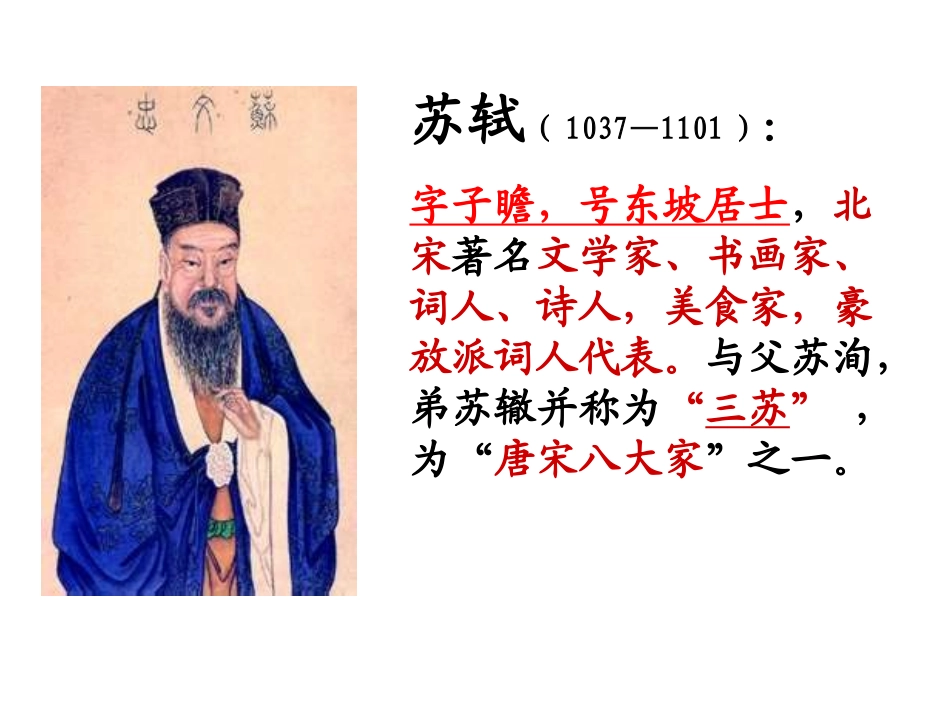

苏轼(1037—1101):字子瞻,号东坡居士,北宋著名文学家、书画家、词人、诗人,美食家,豪放派词人代表。与父苏洵,弟苏辙并称为“三苏”,为“唐宋八大家”之一。记承天寺夜游宋苏轼大江东去,浪淘尽,千古风流人物。晴光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇,欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。但愿人长久,千里共婵娟(一)找生字、读准音解()衣藻荇()遂()至未寝()松柏()藻()荇jiěxìngsuìqǐnbǎizǎo初读课文1.自读课文(结合注释、工具书),读准字音,初步理解课文内容。2.指名学生读,指导纠正。3.学生范读44、学生大声朗读三遍,初步体、学生大声朗读三遍,初步体会作者的感情。会作者的感情。再读课文11、独立阅读课文,借助课下注释和工、独立阅读课文,借助课下注释和工具书解决阅读中遇到的生字词,能结合语具书解决阅读中遇到的生字词,能结合语境判断它们的含义。把阅读中不能解决的境判断它们的含义。把阅读中不能解决的问题,归类整理并记录在书的空白处。问题,归类整理并记录在书的空白处。22、向周围的同学寻求帮助,以解决自、向周围的同学寻求帮助,以解决自己阅读中的问题。大家均不能解决的问题,己阅读中的问题。大家均不能解决的问题,用准确、流畅地语言记录下来。用准确、流畅地语言记录下来。33、师生共同解决学生提出来的问题,、师生共同解决学生提出来的问题,帮助每一个学生读懂课文帮助每一个学生读懂课文字词解释•月色入户•欣然起行•念无与乐者•遂至承天寺•相与步于中庭•怀民亦未寝•水中藻荇交横•盖竹柏影也•但少闲人如吾两人者耳单扇的门高兴地样子想……的人于是,就共同,一起;散步睡觉交叉错杂原来是只是、罢了质疑(二)句子翻译•((11)念无与乐者)念无与乐者•((22)庭下如积水空明,水中藻荇)庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。交横,盖竹柏影也。月色撒满庭院,如同积水充满院落,清澈透明,水中水藻、荇菜交叉错杂,原来是竹子、柏树的影子。质疑用一句话简洁概括文章所写用一句话简洁概括文章所写的这个生活片段。的这个生活片段。元丰六年十月十二日夜,苏元丰六年十月十二日夜,苏轼与张怀民在承天寺月下散步。轼与张怀民在承天寺月下散步。精读课文,与文本对话•教师配乐范读,学生闭上眼睛,听读中进入文本的意境当中。•学生再次大声朗读,品读文本。•作者所见夜景如何?(用原文回答),用自己的话描述美景,想象并进入到情景中,用一些词语准确形容你感受到的月夜美景。•澄澈、宁静、淡雅、皎洁、空灵、明净•作者仅用18个字,却创造出如此美妙的意境,你能体会出作者创造意境的方法吗?•庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也•用积水空明写出清澈透明,以藻荇交横写水草飘逸的宁静淡雅,两个暗喻,层层推进,描绘出作者瞬间的美妙感觉—置身于澄澈透明、宁静淡雅的水中世界。正自恍惚中,抬头一看,“盖竹柏影也”,一个“影字”,点染出一个皎洁明净的月夜之境。•描写景物的方法:•1.描写真切的感受•2.隐喻的巧妙运用和特殊的行文顺序。品析名句•“我看青山多妩媚,料青山看我应如是”,一个人眼中的世界,往往是他内心世界的映照。苏轼眼中这个澄澈纯净的美好世界,展现了他当时怎样的内心境界?•内外澄澈、物我同一、宁静喜悦的心境•作者何以能达到如此美好的境界?请你结合写作背景,在文本中细品作者感情的起伏跌宕,探寻其中丰富的内涵。•但少闲人如吾两人耳嘉佑六年(1062年),苏轼开始为官。熙宁二年(1069)因上书反对新法被迫离京。后十年先后调任杭州、密州、徐州、湖州等地。元丰二年(1079年),因有人故意扭曲他的诗句,苏轼被捕下狱,坐牢103天,几次濒临砍头之险,史称“乌台诗案”。出狱后苏轼被降职为黄州团练副使,并且不得签署公事,实际上跟流放差不多,他甚至带领家人在城外东坡开垦荒地,种田帮补生计。“东坡居士”之号便得于此时。元丰七年离开黄州贬去汝州。品读欣赏,把握情感1、解衣欲睡,念无与乐者——交游断绝,门庭冷落的落寞2、月色入户,欣然起行------热爱生活、富有情趣3、遂至承天寺,寻张怀...