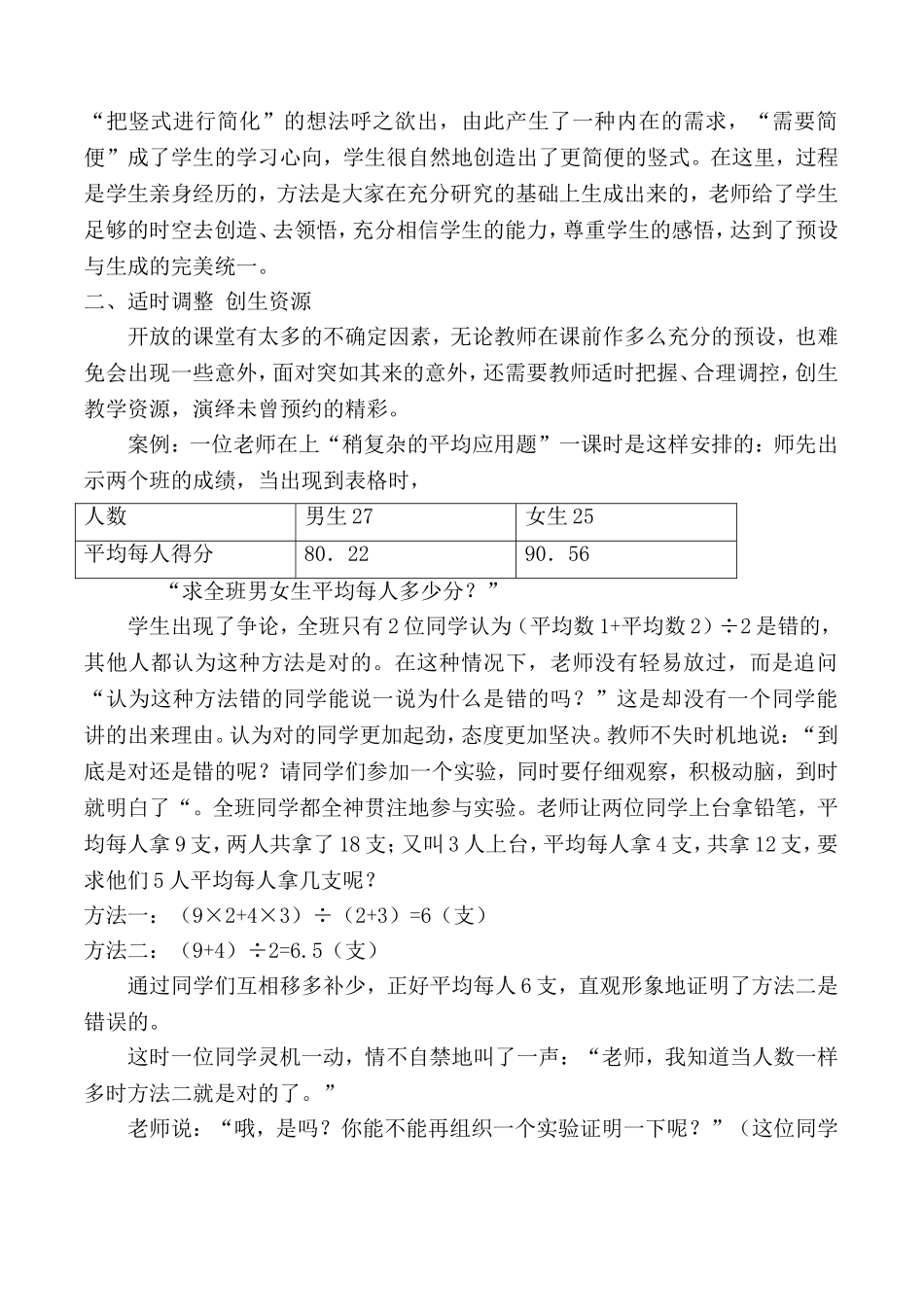

巧妙预设精彩生成古人云:凡事“预则立,不预则废”。在一个完整的学习过程中,如果只有预设而没有生成,学生的主体性没有被重视,是一种灌输学习;如果有了预设,并在预设中有所生成,就说明师生间有了较好的互动,学生的主体性被重视;如果在预设、预设生成的基础上,又有了许多非预设的生成,说明学生的学习积极性得到了充分的发挥,他们在主动思考,这样的学习是有生命活力的学习。因此,教学的艺术有时可以简化为教师把握预设与生成的艺术。在预设中体现教师的匠心,在生成中展现师生互动的火花。一、因势利导自然生成学生在主动探索的过程中,自己建构的数学方法往往只停留在表层,探究出的方法或繁琐,或不够全面,这时需要教师的引导,促其亲身经历由“烦“到”简“的习得过程,在这过程中“悟“出解题规律和方法。案例:“一位数乘两位数”教学片段师:刚才有位同学说4乘2等于8,其实就是指哪一部分啊?生:是图上右边的那两个筐里的8个桃。师:那么计算左边两个筐里共有多少桃子,该怎么算?生:10乘2等于20。师:刚才我们先算了个位上的,再算十位上的,接下来该怎么办呢?生:相加。师:是啊,把右边筐里的桃子和左边筐里的相加,就可以算出桃子一共有多少个。(师逐步板书如下:)14×28……4×2=820……10×2=2028……8+20=28师:像这样的一种算法,我们称之为——生齐答:用竖式计算。师:好,请大家拿出自备本,我们一起来用竖式计算13×2、11×7、32×3。学生独立计算,请三名学生上黑板演算。131132×2×7×3676207090267796师:我们来看黑板上的竖式,这些有什么共同的地方?生1:它们都是两位数和一位数乘。师:观察的很仔细,你们还能发现什么?(板书课题:一位数乘两位数)生2:我发现得数个位上的数就是第一次乘得的数,十位上的数就是第二次乘得的数。师:那你认为这样写怎么样?生3:清楚是清楚,不过有点烦,有些好象不要写两次的。师:是啊!要是能简单些就好了。生4:其实这个竖式中积里的十位上的数字,可以移动到个位数字的左边来,其余可以擦去。师:哦,你的想法挺好的,我们一起来看屏幕,其他同学听明白了吗?(屏幕上动画演示竖式有繁到简的过程。)从上例可以看出,简便竖式的学习并不是教师强加给学生的,而是在师生的共同计算、观察、比较的基础上自然生成出来的。教师在教学完乘法竖式的计算步骤之后,并没有立刻把算法加以简化,而是引导学生运用这种方法做,促使学生自己亲身体验后发现:“原始”算法虽然清楚,但“有点烦”。通过适时引导,“把竖式进行简化”的想法呼之欲出,由此产生了一种内在的需求,“需要简便”成了学生的学习心向,学生很自然地创造出了更简便的竖式。在这里,过程是学生亲身经历的,方法是大家在充分研究的基础上生成出来的,老师给了学生足够的时空去创造、去领悟,充分相信学生的能力,尊重学生的感悟,达到了预设与生成的完美统一。二、适时调整创生资源开放的课堂有太多的不确定因素,无论教师在课前作多么充分的预设,也难免会出现一些意外,面对突如其来的意外,还需要教师适时把握、合理调控,创生教学资源,演绎未曾预约的精彩。案例:一位老师在上“稍复杂的平均应用题”一课时是这样安排的:师先出示两个班的成绩,当出现到表格时,人数男生27女生25平均每人得分80.2290.56“求全班男女生平均每人多少分?”学生出现了争论,全班只有2位同学认为(平均数1+平均数2)÷2是错的,其他人都认为这种方法是对的。在这种情况下,老师没有轻易放过,而是追问“认为这种方法错的同学能说一说为什么是错的吗?”这是却没有一个同学能讲的出来理由。认为对的同学更加起劲,态度更加坚决。教师不失时机地说:“到底是对还是错的呢?请同学们参加一个实验,同时要仔细观察,积极动脑,到时就明白了“。全班同学都全神贯注地参与实验。老师让两位同学上台拿铅笔,平均每人拿9支,两人共拿了18支;又叫3人上台,平均每人拿4支,共拿12支,要求他们5人平均每人拿几支呢?方法一:(9×2+4×3)÷(2+3)=6(支)方法二:(9+4)÷2=6.5(支)通过同学们互相移多补少,正好平均每人6支,直观形象地证明了方法二是...