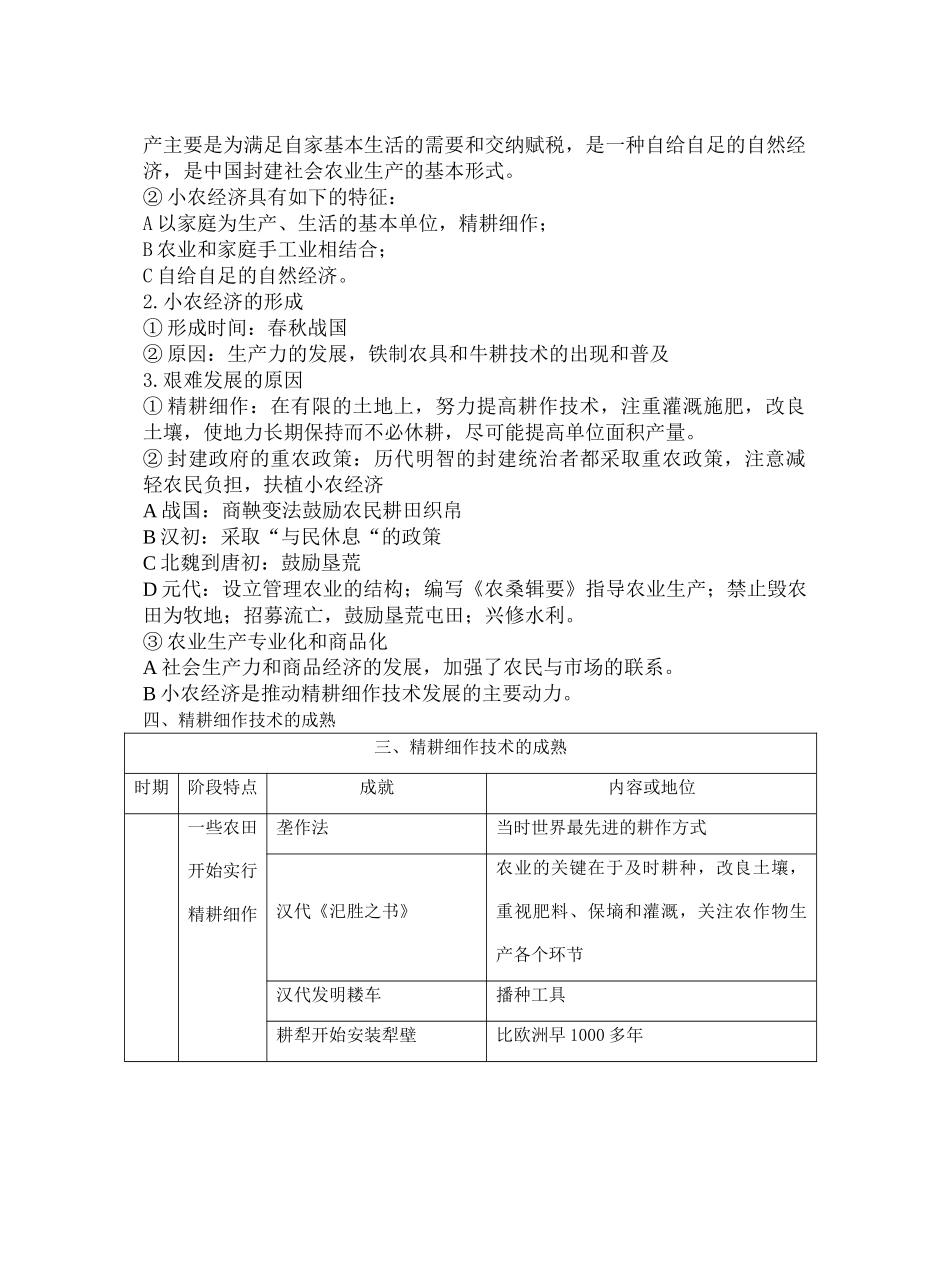

第一单元古代中国经济的基本结构与特点第1课精耕细作的古代农业【知识补充】●生产力:指人类改造和征服自然的能力。包括劳动资料(其中生产工具是生产力水平的主要标志)、劳动对象、劳动者、科学技术。●生产关系:人们在生产过程中结成的相互关系,包括三个方面的内容:生产资料的所有制形式,人们在生产过程的地位和相互关系,产品分配方式。可分为四个环节:生产、分配、交换、消费。一、古代耕作方式的演变——简单模仿1.刀耕火种(火耕)A、形成的原因:a、落后的生产力水平b、农业生产经验的积累B、定义:人们发现被火烧过的地方,庄稼长势好,于是先清除地上的树木、杂草,晒干后放火焚烧,然后再播种C、局限:土地耕种一两年,地力下降,只好撂荒,人们不得不迁徙2.石器锄耕(耒耜)A、标志:耒耜的出现和普遍使用,标志着我国农业进入“耜耕”阶段或“石器锄耕”的阶段B、作用:能够加快土壤的熟化过程,获得较好收成,耜耕的土地,比起火耕的土地可多中一两年C、局限:缺乏施肥、中耕和灌溉,地力有限,种上三四年还是撂荒,另找新的土地3.商周时期:①出现了青铜工具,不普及②开沟排灌,除草培土,沤制绿肥,治虫灭害,休耕。4.铁犁牛耕:①定义:铁制农具(铁犁)和农耕技术(牛耕)②出现:春秋末期。③推广:战国。④作用:铁器坚硬、锋利,胜过木石和青铜工具,牛耕是我国农业技术史上耕作方式的一次革命,铁犁牛耕逐步成为我国传统农业的主要耕作方式。二、土地制度的演变1.原始社会土地归氏族公社所有,集体劳动,平均分配(公有)2.奴隶社会:井田制①定义:指国王把土地分赐给诸侯,诸侯对土地有使用权,他们强迫奴隶或庶民在井字型的土地上集体劳动,剥夺他们的劳动成果②性质:奴隶社会的土地国有制度,本质上是私有制③作用:适应了生产力的发展水平,巩固了分封制,维护了奴隶主贵族的统治3.封建社会①封建土地所有制(封建地主土地所有制)A形成:春秋时期a原因:(1)生产力的发展,铁制农具和牛耕技术的出现(2)大量的私田开垦,井田制趋于瓦解(3)春秋时期进行税制改革,BC594年鲁国的初税亩。b影响:使土地逐步由国有向私有转变,私田主人变成新兴的封建地主,耕种地主土地的人变成佃农,形成新的封建土地所有制。B确立:战国时期a、原因:(1)封建地主要求发展封建经济,建立地主阶级统治。(2)各国进行变法,封建制度最终在各国确立起来。其中,商鞅变法最为彻底。商鞅变法,废除井田制,以法律形式确立了封建土地所有制。b、特征:在我国延续了2000多年,地主依靠政治经济特权,大量兼并农民的土地,农民少地或失地,受到地主和国家的剥削和压迫。②封建国家土地所有制A屯田制(曹魏时期)(1)定义:为了筹措军粮,招抚流民耕种土地(2)作用:使流民有田耕种,军粮得到保证,使得北方的农业生产得到恢复和发展B均田制(北魏、隋唐时期)(1)内容:a授田、百姓占有田地有最高限额b百姓交纳一定的数量的租税,要服徭役、兵役。(2)影响:北方农民的生产和生活相对稳定,开垦的荒地增多,经济逐渐恢复。(3)发展:隋唐时期继续实行,但推迟了服役的年龄,甚至可输绢代役,保证农民的生产时间,促进农业的发展(4)破坏:土地兼并的严重和土地买卖的频繁,以及安史之乱的破坏,使得均田制瓦解。李自成起义口号:均田免粮,表达广大农民要求获得土地的愿望,说明已经成为农业发展的桎。三、小农经济的艰难成长——封建王朝财政收入的主要来源1.小农经济的定义:①小农经济是指以家庭为生产、生活单位,农业和家庭手工业相结合,生产主要是为满足自家基本生活的需要和交纳赋税,是一种自给自足的自然经济,是中国封建社会农业生产的基本形式。②小农经济具有如下的特征:A以家庭为生产、生活的基本单位,精耕细作;B农业和家庭手工业相结合;C自给自足的自然经济。2.小农经济的形成①形成时间:春秋战国②原因:生产力的发展,铁制农具和牛耕技术的出现和普及3.艰难发展的原因①精耕细作:在有限的土地上,努力提高耕作技术,注重灌溉施肥,改良土壤,使地力长期保持而不必休耕,尽可能提高单位面积产量。②封建政府的重农政策:历代明智的封建...