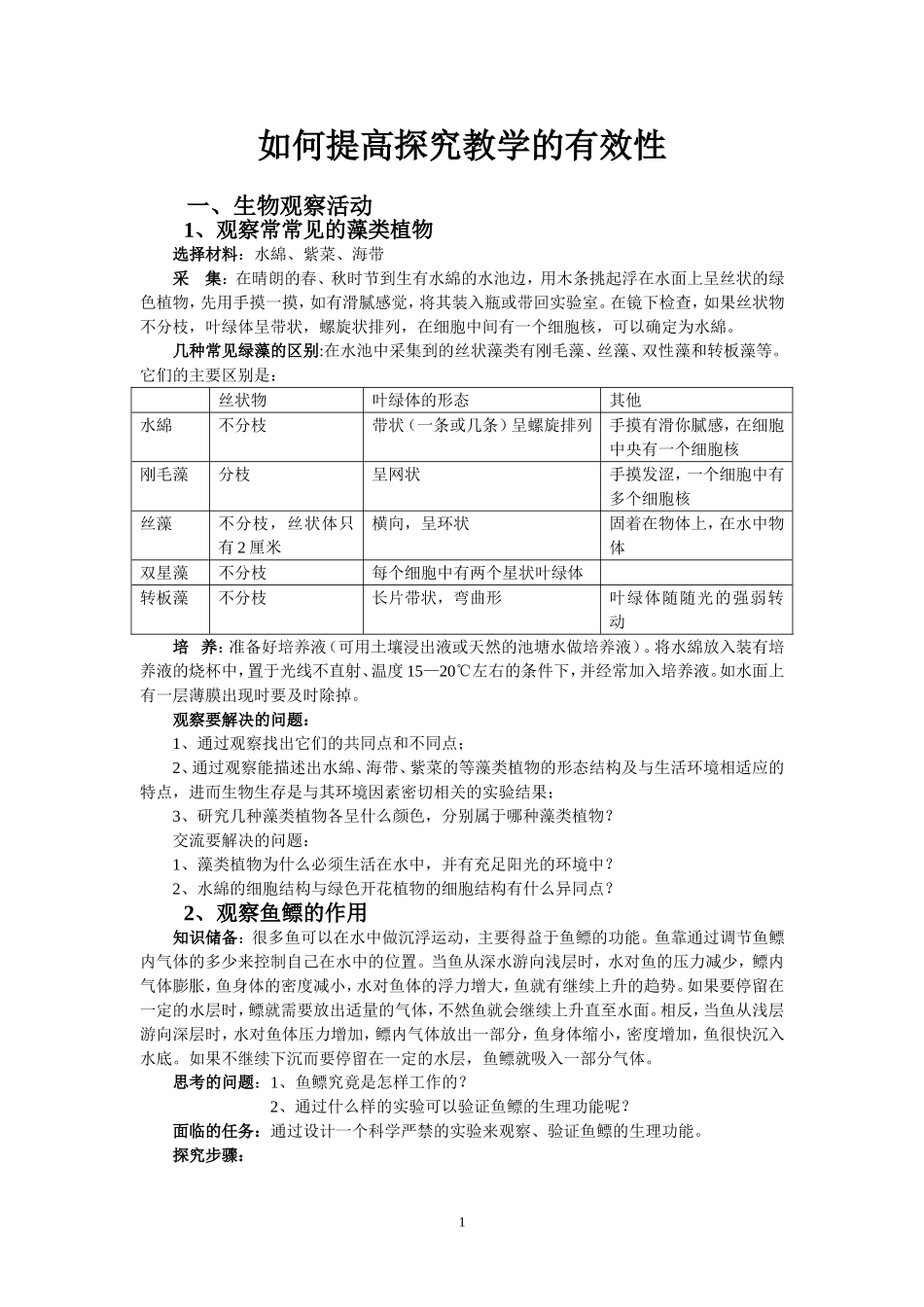

如何提高探究教学的有效性一、生物观察活动1、观察常常见的藻类植物选择材料:水綿、紫菜、海带采集:在晴朗的春、秋时节到生有水綿的水池边,用木条挑起浮在水面上呈丝状的绿色植物,先用手摸一摸,如有滑腻感觉,将其装入瓶或带回实验室。在镜下检查,如果丝状物不分枝,叶绿体呈带状,螺旋状排列,在细胞中间有一个细胞核,可以确定为水綿。几种常见绿藻的区别:在水池中采集到的丝状藻类有刚毛藻、丝藻、双性藻和转板藻等。它们的主要区别是:丝状物叶绿体的形态其他水綿不分枝带状(一条或几条)呈螺旋排列手摸有滑你腻感,在细胞中央有一个细胞核刚毛藻分枝呈网状手摸发涩,一个细胞中有多个细胞核丝藻不分枝,丝状体只有2厘米横向,呈环状固着在物体上,在水中物体双星藻不分枝每个细胞中有两个星状叶绿体转板藻不分枝长片带状,弯曲形叶绿体随随光的强弱转动培养:准备好培养液(可用土壤浸出液或天然的池塘水做培养液)。将水綿放入装有培养液的烧杯中,置于光线不直射、温度15—20℃左右的条件下,并经常加入培养液。如水面上有一层薄膜出现时要及时除掉。观察要解决的问题:1、通过观察找出它们的共同点和不同点;2、通过观察能描述出水綿、海带、紫菜的等藻类植物的形态结构及与生活环境相适应的特点,进而生物生存是与其环境因素密切相关的实验结果;3、研究几种藻类植物各呈什么颜色,分别属于哪种藻类植物?交流要解决的问题:1、藻类植物为什么必须生活在水中,并有充足阳光的环境中?2、水綿的细胞结构与绿色开花植物的细胞结构有什么异同点?2、观察鱼鳔的作用知识储备:很多鱼可以在水中做沉浮运动,主要得益于鱼鳔的功能。鱼靠通过调节鱼鳔内气体的多少来控制自己在水中的位置。当鱼从深水游向浅层时,水对鱼的压力减少,鳔内气体膨胀,鱼身体的密度减小,水对鱼体的浮力增大,鱼就有继续上升的趋势。如果要停留在一定的水层时,鳔就需要放出适量的气体,不然鱼就会继续上升直至水面。相反,当鱼从浅层游向深层时,水对鱼体压力增加,鳔内气体放出一部分,鱼身体缩小,密度增加,鱼很快沉入水底。如果不继续下沉而要停留在一定的水层,鱼鳔就吸入一部分气体。思考的问题:1、鱼鳔究竟是怎样工作的?2、通过什么样的实验可以验证鱼鳔的生理功能呢?面临的任务:通过设计一个科学严禁的实验来观察、验证鱼鳔的生理功能。探究步骤:11、选取一个大而长的瓶子,向瓶内注入至瓶高4/5的水,放入一条小鱼,并将瓶口用带有小孔的软木塞塞紧。在塞口上插入带有刻度的细管(没有刻度管,用红铅笔在管上画成等距离的小格),插入水面下约5~6cm。2、在瓶塞与瓶口接触的四周以及瓶塞上的小孔与玻璃管的四周均用不干胶封严,请思考,这是为什么?3、过片刻,观察并记录鱼的沉浮和玻璃细管中水位的升降情况。想一想,鱼的沉浮与玻璃细管内水位的升降有什么关系?注意事项:1、实验所选择的鱼活动力和大小要适宜。鱼太大在容器中游不起来,太小效果不明显。2、实验用的容器一定要密封好,防止气体内外流动,影响实验效果。3、观察时要反复几次,看一看都有什么现象出现?3、观察鱼呼吸时放出二氧化碳问题情境:陆生动物在呼吸时吸入氧气,排出二氧化碳。鱼在水中是否也是这样?通过什么样的实验可以验证鱼在水中的呼吸行为呢?面临的问题:设计一个实验,验证鱼呼吸时向水中排出二氧化碳。探究步骤:1、选择大小相同的4个标本瓶,分别贴上甲、乙、丙、丁标签,甲、乙两瓶加入等量的清水,丙、丁两瓶加入少量的(等量)澄清的石灰水。2、甲瓶中放入5~6条小鱼(鱼在水中呈拥挤状态),乙瓶中不放鱼。想一想,这是为什么?3、将甲、乙两瓶同时置于水温在20~25℃条件下,想一想,为什么这样做?片刻后观察鱼的行为,并认真记录。4、经过30min后将甲瓶中的鱼用捞鱼网捞出,把瓶中的水立即倒入丙瓶中。观察有什么现象出现,记录下来。注意事项:1、要保证小鱼在甲瓶内游动的时间不少于30分钟,否则实验效果不明显。2、甲、乙两瓶最好置于25℃环境下。3、实验前要对澄清的石灰水进行检查,看看是否可用。4、甲、乙两瓶放入鱼后必须加盖,要确保实验条件一致。丙、丁两瓶装入澄清的石灰...