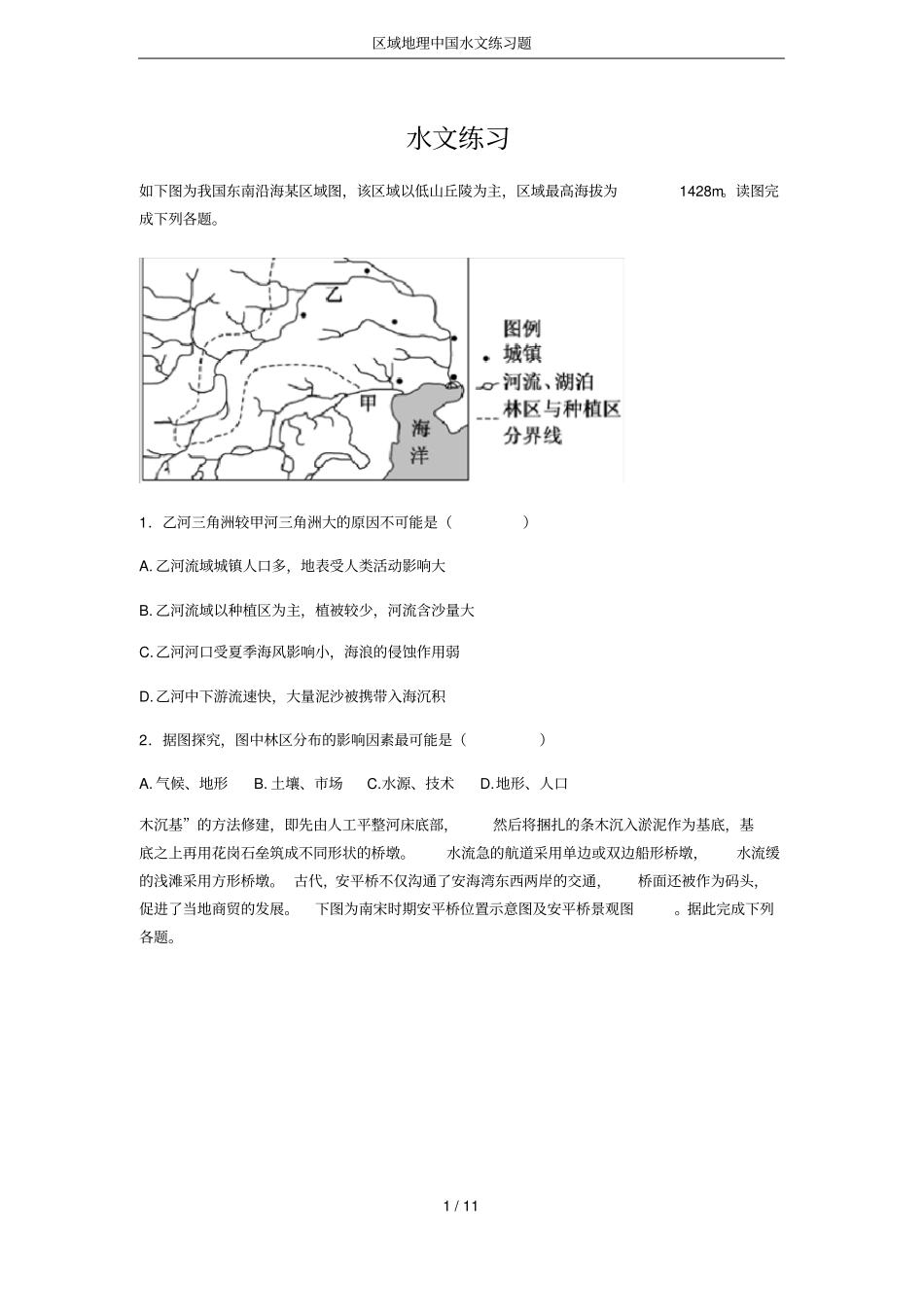

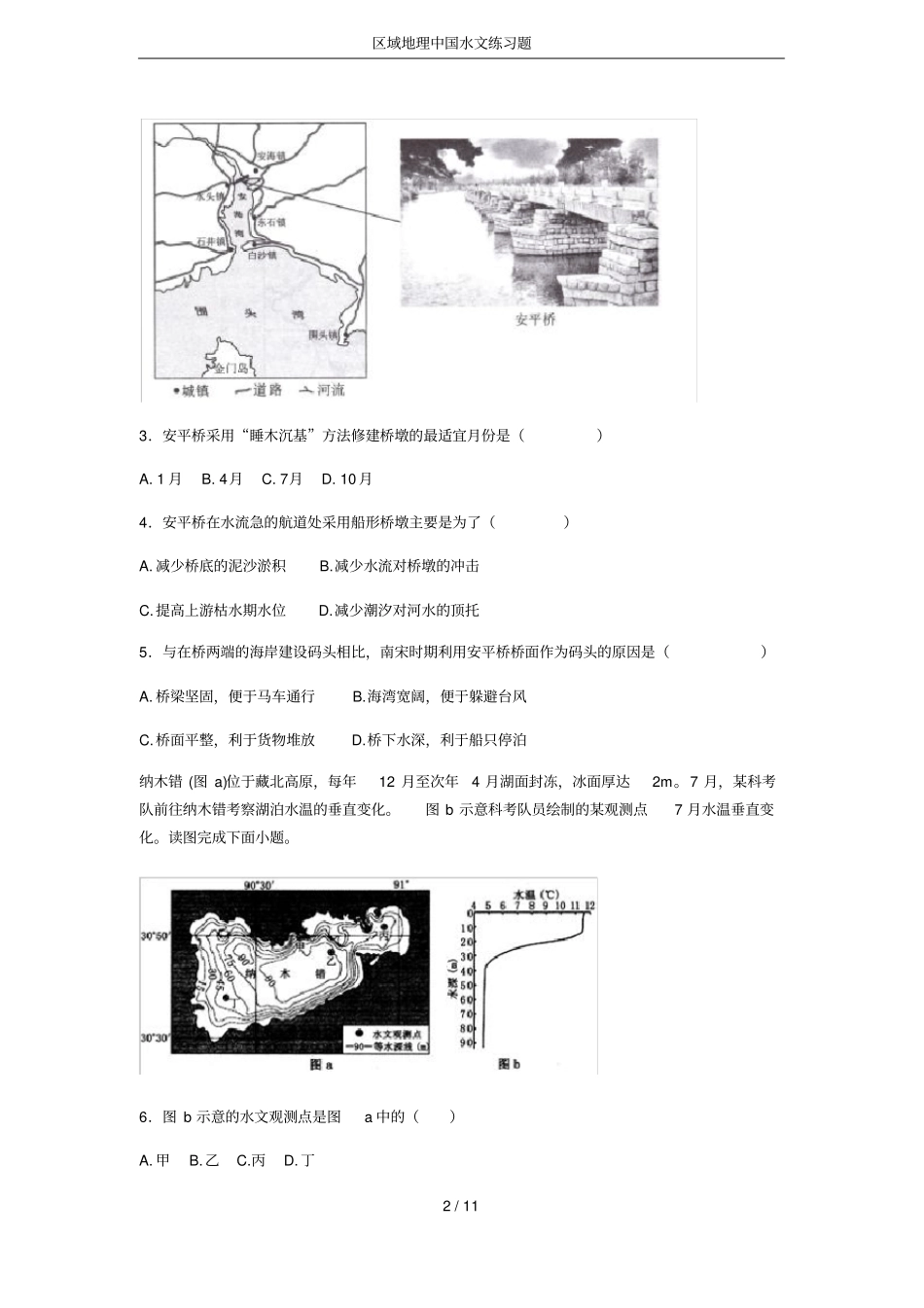

区域地理中国水文练习题1/11水文练习如下图为我国东南沿海某区域图,该区域以低山丘陵为主,区域最高海拔为1428m。读图完成下列各题。1.乙河三角洲较甲河三角洲大的原因不可能是()A.乙河流域城镇人口多,地表受人类活动影响大B.乙河流域以种植区为主,植被较少,河流含沙量大C.乙河河口受夏季海风影响小,海浪的侵蚀作用弱D.乙河中下游流速快,大量泥沙被携带入海沉积2.据图探究,图中林区分布的影响因素最可能是()A.气候、地形B.土壤、市场C.水源、技术D.地形、人口木沉基”的方法修建,即先由人工平整河床底部,然后将捆扎的条木沉入淤泥作为基底,基底之上再用花岗石垒筑成不同形状的桥墩。水流急的航道采用单边或双边船形桥墩,水流缓的浅滩采用方形桥墩。古代,安平桥不仅沟通了安海湾东西两岸的交通,桥面还被作为码头,促进了当地商贸的发展。下图为南宋时期安平桥位置示意图及安平桥景观图。据此完成下列各题。区域地理中国水文练习题2/113.安平桥采用“睡木沉基”方法修建桥墩的最适宜月份是()A.1月B.4月C.7月D.10月4.安平桥在水流急的航道处采用船形桥墩主要是为了()A.减少桥底的泥沙淤积B.减少水流对桥墩的冲击C.提高上游枯水期水位D.减少潮汐对河水的顶托5.与在桥两端的海岸建设码头相比,南宋时期利用安平桥桥面作为码头的原因是()A.桥梁坚固,便于马车通行B.海湾宽阔,便于躲避台风C.桥面平整,利于货物堆放D.桥下水深,利于船只停泊纳木错(图a)位于藏北高原,每年12月至次年4月湖面封冻,冰面厚达2m。7月,某科考队前往纳木错考察湖泊水温的垂直变化。图b示意科考队员绘制的某观测点7月水温垂直变化。读图完成下面小题。6.图b示意的水文观测点是图a中的()A.甲B.乙C.丙D.丁区域地理中国水文练习题3/117.图b中7月水温从表层到水深15m处变化小的原因主要是()A.光照强烈且水质好B.蒸发消耗表层热量C.地表径流汇入量大D.表层受风力影响小8.推断纳木错水温垂直变化最小的时段是()A.1月中旬B.3月中旬C.5月中旬D.7月中旬2017年12月6日,为恢复原生态环境,洞庭湖自然保护核心区最后一棵欧美黑杨被砍伐清理。源自欧美的黑杨,喜湿、生长快,适应性强,适合生长在河岸、河滩区域,自从欧美黑杨被引入洞庭湖地区栽种,种植面积迅速扩张,极大地破坏了湿地生态环境,造成了“绿色荒漠”景象,同时降低了湿地的行洪能力。结合洞庭湖示意图回答9~11题。9.结合所学知识,以下对洞庭湖的湖水面积变化推断正确的是()A.6月至9月份都是湖泊水补给长江水B.湖泊西北部坡度比较陡C.6月份洞庭湖面积大主要原因是多台风影响带来丰富降水D.7-9月份湖水面积小与流域内伏旱天气有关10.欧美黑杨迅速扩张造成了“绿色荒漠”景象的主要原因是()A.物种较单一B.土壤肥力差C.土地退化D.降水减少11.洞庭湖洲滩等湿地大量种植黑杨导致湿地蓄洪行洪能力降低,其主要原因是()A.增加了湖泊水量B.加剧了泥沙淤积C.造成地下水位上升D.湖泊水位季节变化增大12.阅读图文材料,完成下列要求。世界灌溉工程遗产——郑国渠是在战国末年由泰国修建,它利用地势西高东低的特点,引泾河水缓缓流入洛河。郑国渠对渭河平原(又称关中平原)农业的发展产生了巨大的促进作用。《史记·河渠书》对郑国渠记载到:“渠成,注填淤之水,溉泽卤之地(盐碱地)四万余顷,收皆亩一钟,于是关中为沃野,无凶年⋯⋯”。当地关于郑国渠的歌谣云:“举臿为云,决渠区域地理中国水文练习题4/11为雨,泾水一石,其泥数斗,且灌且粪,长我禾黍⋯⋯”。自公元前246年到公元1930年,郑国渠渠首(从泾河取水的地方)曾六次变更。下图示意郑国渠位置及历代渠首位置。(1)说出《史记·河渠书》中关中平原“凶年”发生的自然灾害,并分析其形成的气候原因。(6分)(2)简述郑国渠对改善渭河平原农业土壤的作用。(6分)(3)说明自先秦以来人们不断改变郑国渠渠首的主要原因。(6分)13.阅读图文材料,完成下列问题。(13分)材料一“以森林资源培育为基础,以精深加工为带动,以科技为支撑”是林产工业未来发展趋势。“中国林都”伊春因森林停伐后原有的林产工业生产要素(加工技术、产业工人等)出现...