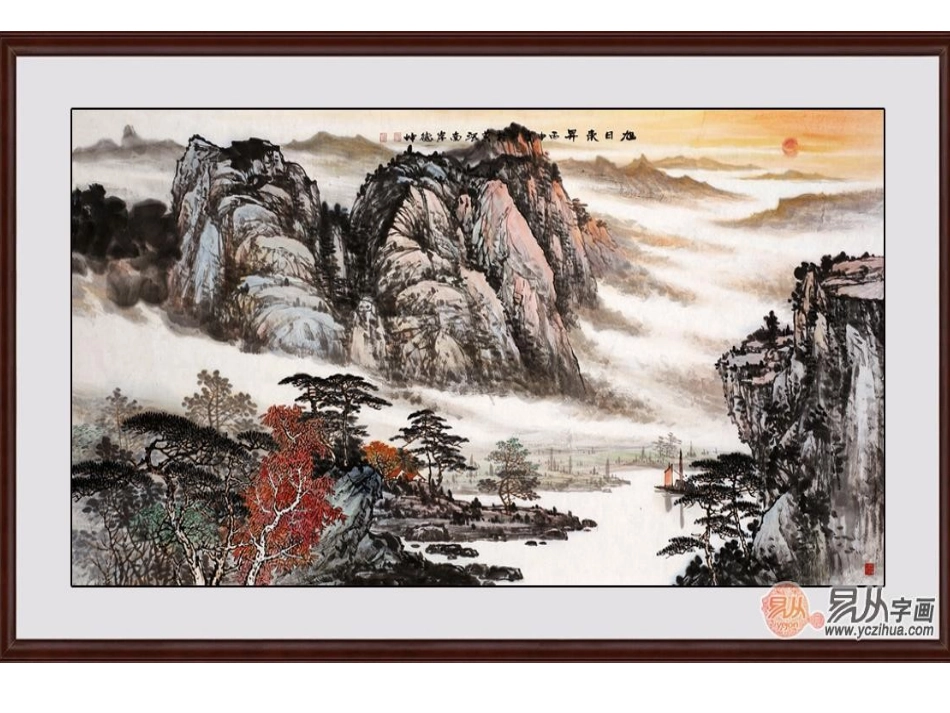

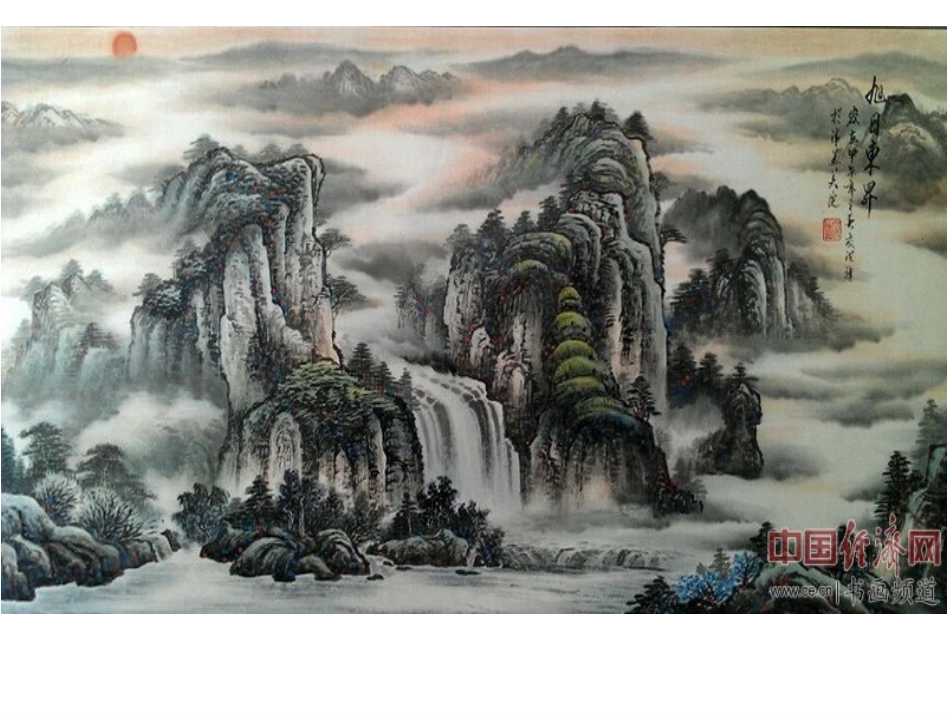

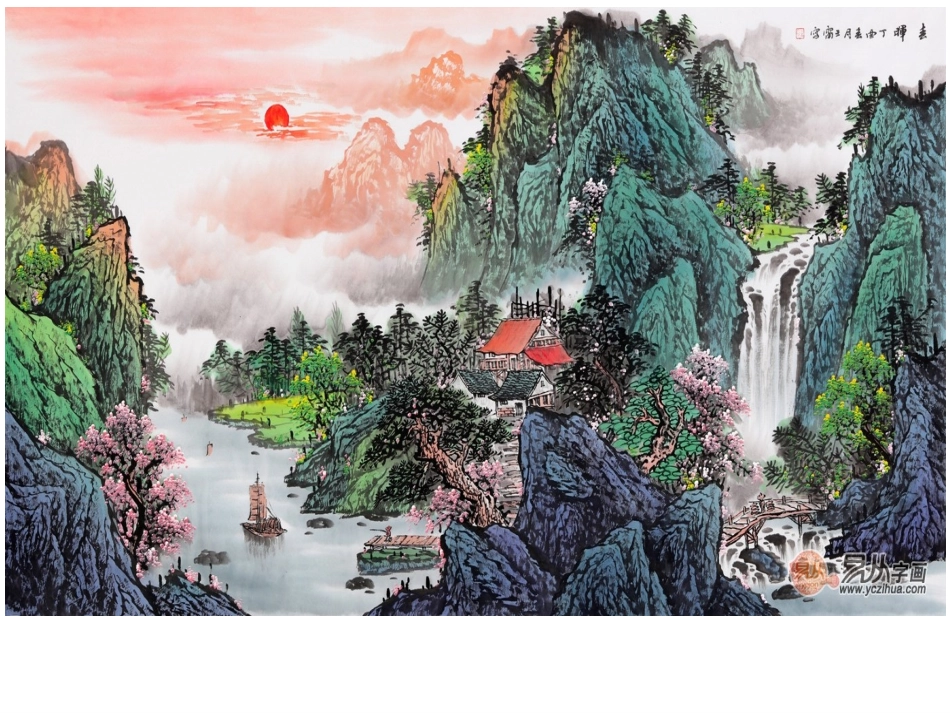

14.山水画的意境李可染李可染(1907—1989),江苏徐州人。中国近代杰出的画家、诗人,画家齐白石的弟子。李可染自幼即喜绘画,13岁时学画山水。中国美术家协会副主席、中国画研究院院长。擅长画山水、人物,尤其擅长画牛。代表作《漓江胜境图》《万山红遍》《井冈山》等。代表画集有《李可染水墨写生画集》《李可染中国画集》《李可染画牛》等。大漠孤烟直,长河落日圆。意境就是景与情的结合;写景就是写情。1.第①段有什么作用?开篇点明作者的观点,揭示中心论点:意境是山水画的灵魂。2、什么是意境?第二段第一句话运用了什么修辞手法?有什么作用?意境就是景与情的结合;写景就是写情。设问。引起读者的思考,突出问题的答案。为什么山水画要讲究意境?山水画不是地理、自然环境的说明和图解,更重要的还是表现人对自然的思想感情,见景生情,景与情要结合,要寓情于景。如果片面追求自然科学的一面,画风景也缺乏情趣,没有画意。写景就是写情,诗画有意境,就有了灵魂。要怎样才能获得意境?请你结合全文简要概括。要深刻认识对象,要有强烈、真挚的思想感情。具体应该怎样做呢(获取方法)?1.要深入全面地认识对象,必须身临其境,长期观察。2.对所描绘的景物,一定要有强烈、真挚、朴素的感情,3.要苦心经营意匠。山水画探究:在摄影技术如此发达的今天,山水画是否会被取代?请结合课文内容简要分析。摄影作品摄影作品是对自然环境的说明和图解,而山水画主要是表现人对自然的思想感悟,触景生情,景与情要结合。作者要说的是山水画的意境,为什么要在第一部分大篇幅分析诗歌的意境?故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽,惟见长江天际流。以李白的《送孟浩然之广陵》为例:诗歌通过写景,充分表现了人的思想感情,所以诗歌中的意境与山水画的意境是相通的。因此,作者在这里以诗歌意境为例,也就能更好地诠释山水画的意境,论证了诗画有意境,就有了灵魂。诗里包含着朋友惜别的惆怅,使人联想到依依送别的情景,“孤帆远影碧空尽,惟见长江天际流”完全描写自然的景色,然而通过写景,充分表现了人的思想感情,就在这两句里,使人深深体会到诗人对友人深厚的友情。第③、④段运用了什么论证方法?有什么作用?举例论证。第③段以李太白的《送孟浩然之广陵》为例,充分有力地论证了古诗里往往有很好的意境,用诗歌的意境论述山水画的意境,通俗易懂,增强了文章的说服力。第④段以毛主席的词《十六字令三首》为例,进一步说明诗歌中景与情的关系,从而论证了意境是诗画的灵魂的观点,增强了文章的说服力,有权威性。第⑤段运用了什么修辞方法?结构上有什么作用?第⑤段运用设问,引起读者的思考,点明意境的获得所需的条件,引出下文“怎样才能获得意境”。结构上起承上启下的过渡作用。第⑥段是如何论述意境的产生“与对客观事物认识的深度有关”的?(论证思路)首先提出观点“意境的产生,有赖于思想感情,而思想感情的产生,又与对客观事物认识的深度有关”论点;然后列举齐白石画虾的事例,论证了在长期观察中,对虾的认识逐渐深入认识全面了,虾才在画家的笔下活起来。最后从反面假设“对客观对象不熟悉或不太熟悉,就一定画不出好画”。第⑦段强调的主要内容是什么?作者是如何论述的(论证思路)第⑦段强调写景是为了要写情。首先提出观点:写景是为了要写情,然后论述中国优秀诗人和画家无论写诗还是作画,都站得高于现实,全面深入观察、认识现实,最后列举毛主席《沁园春·雪》开头几句词来证明这个观点。请你理解“无论写诗、作画,都要求站得高于现实,这样来观察、认识现实,才可能全面深入”一句的深刻含义。写诗,写的是生活;绘画,绘的是风景。它们都基于现实,以现实为原材料。然而,它们融合了作者自身的情感以及体验,因此,它们又必然高于现实。这就是说,不论是高明的诗还是画,最终都会成为客观的景物与主观情感相融合的意境。第⑧段主要运用了哪些论证方法?试各举一例分析其作用。主要运用了举例论证、对比论证、引用论证的论证方法。举例论证:举画家荆浩在太行山上描写松树的例子,论述山水画注重表现长期观察的结果。对比...