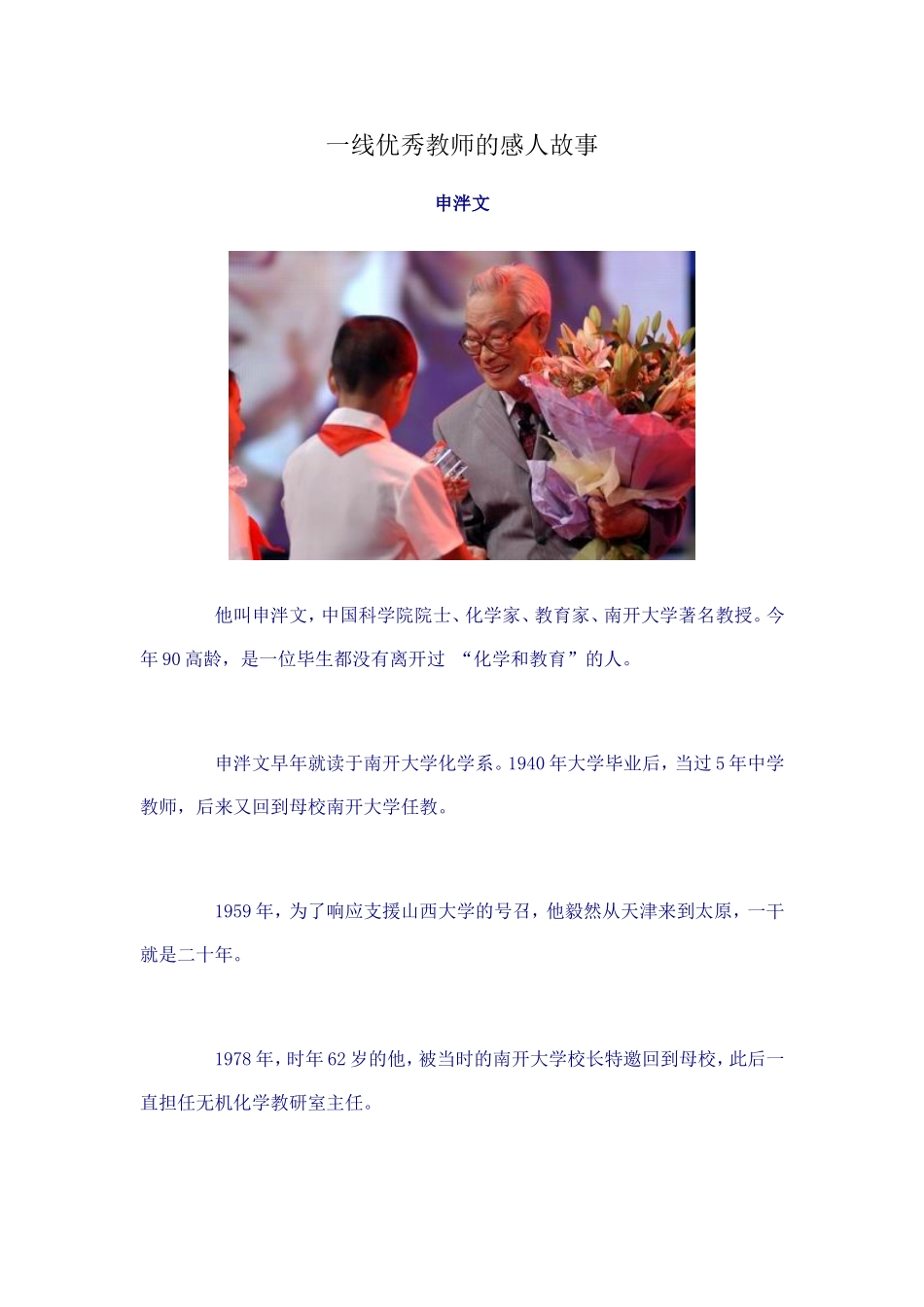

一线优秀教师的感人故事申泮文他叫申泮文,中国科学院院士、化学家、教育家、南开大学著名教授。今年90高龄,是一位毕生都没有离开过“化学和教育”的人。申泮文早年就读于南开大学化学系。1940年大学毕业后,当过5年中学教师,后来又回到母校南开大学任教。1959年,为了响应支援山西大学的号召,他毅然从天津来到太原,一干就是二十年。1978年,时年62岁的他,被当时的南开大学校长特邀回到母校,此后一直担任无机化学教研室主任。他一生潜心于化学研究,40岁时,由于他在金属氢化物研究的突出成绩,获得国家教委科学技术进步二等奖。70岁时,他研制出我国第一代镍氢电池,填补了此项技术的空白,使我国告别了依靠进口的时代;80岁时,他创办南开大学新能源材料化学和应用化学两个研究所,承担“863计划”和“973计划”的多个研究项目,共取得国内外专利34项,培养了一大批博士生、硕士生、项目专家和业务骨干,造就了一支具有相当实力的科研队伍!他工作勤奋,治学严谨,是我国当代著作最多的化学家,也是这一领域译著最多的翻译家。他的译著、专著和编写的教材多达70余部,总计4000多万字。其中2部还获得国家优秀教材一等奖!他是我国执教时间最长的化学教师。他累计从教65年!他教过的学生数以万计。从中学到大学,从青年到老年,他始终没有离开过教室,没有离开过讲台!直至今天,90岁高龄的他仍坚持给本科生讲课,声音依然洪亮,思路依然清晰!他精力充沛,毅力过人,甚至年过古稀,对教学、科研的兴趣丝毫不减。77岁那年,他被诊断出胃癌,胃部切除4/5。出院后,本该颐养天年的他却执意回到讲堂,并且在80岁时,开始学习计算机。车云霞:我说计算机?我知道计算机,但我没摸过。我说我都这么大岁数了,我当时45岁,我说我还能做吗?他说:怎么不能?我80岁能学,你40岁不能学?在他的带领下,从未接触过计算机的学生,却开发出先进的多媒体教学软件,实现教学方法和手段改革的重大突破,并连续两次荣获教学界最高奖励---国家级教学成果奖。在学生眼里,申泮文既是一位可亲可敬的老人,也是一位幸福快乐的老人。如今,耄耋之年的他依然骑着自行车,每天穿梭在校园里,为教学、科研忙碌着。他说:“只要我活着,就不离开实验室和讲台。”邬宪伟在职业教育的队伍当中有这样一位老师,当很多大学毕业生还找不到工作的时候,他所教的中专学生还没有毕业,就已经被100%的预定了,当很多大学生还在为每个月三千元的工资而感到心满意足的时候,他所教的中专学生年薪过十万的人却屡见不鲜,那么这位老师他到底是谁呢,他就是上海信息技术学校的校长邬宪伟老师。每年高考过后,当人们更多地关注考上大学的孩子们时,有一个人却将目光投向了落榜的学生。处于视线之外的这些孩子周围没有鲜花和掌声,他们将何去何从。1982年,毕业于华中理工大学的邬宪伟,在职业教育的重要性还没有被大多数人所认同的时候,毅然放弃继续深造的机会,加入上海信息技术学校,投身于金字塔基的职业教育。邬宪伟清醒地意识到,经济发展和社会进步,更多更基础的工作要依靠这些接受职业教育的孩子。我们的社会结构既需要塔尖的精英,也需要塔基下有坚实的基础。所以职业教育不仅仅是教给学生生存技能,职业教育更肩负着重要的社会使命,从而必须给予应有的地位。在二十多年的职教生涯中,无论遇到什么样的风雨,邬宪伟都坚持最初的选择,矢志不移。作为职业教育坚定的守望者,他一直站在教学的最前沿。以从教伊始,邬宪伟就第一个提出职业教育必须加强学生的实践能力,所要尽早实现教室和实验室一体化。早在二十年前,又是邬宪伟第一个将计算机引入教学,在职教领域率先实现教学手段信息化。,当职业教育出现轻视文化课的总体性偏差时,还是邬宪伟顶着各种压力第一个站出来大声疾呼:职业教育不能急功近利,必须注重文化课。邬宪伟认为:没有文化基础的技能培训,犹如沙中楼阁,根基不稳,必然坍塌。为了加强文化学习,邬宪伟提出了著名的2+2教学理论。即先学2年文化课,再学2年专业课,并史无前例地让职业学校的学生使用普通高中的教材,参加全市统考。两年文化课的学习,不仅为专业培训打下坚实基础,同时...