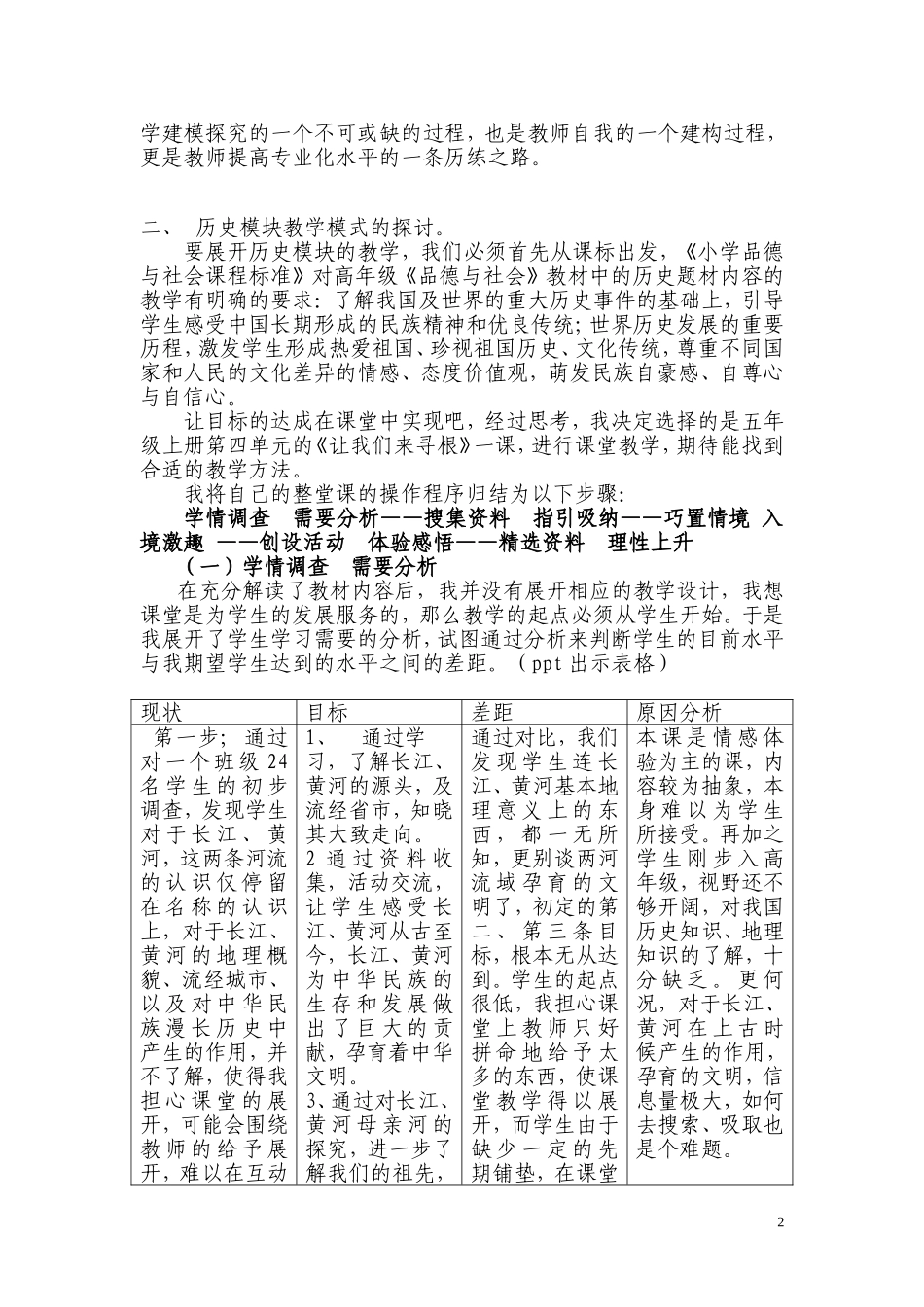

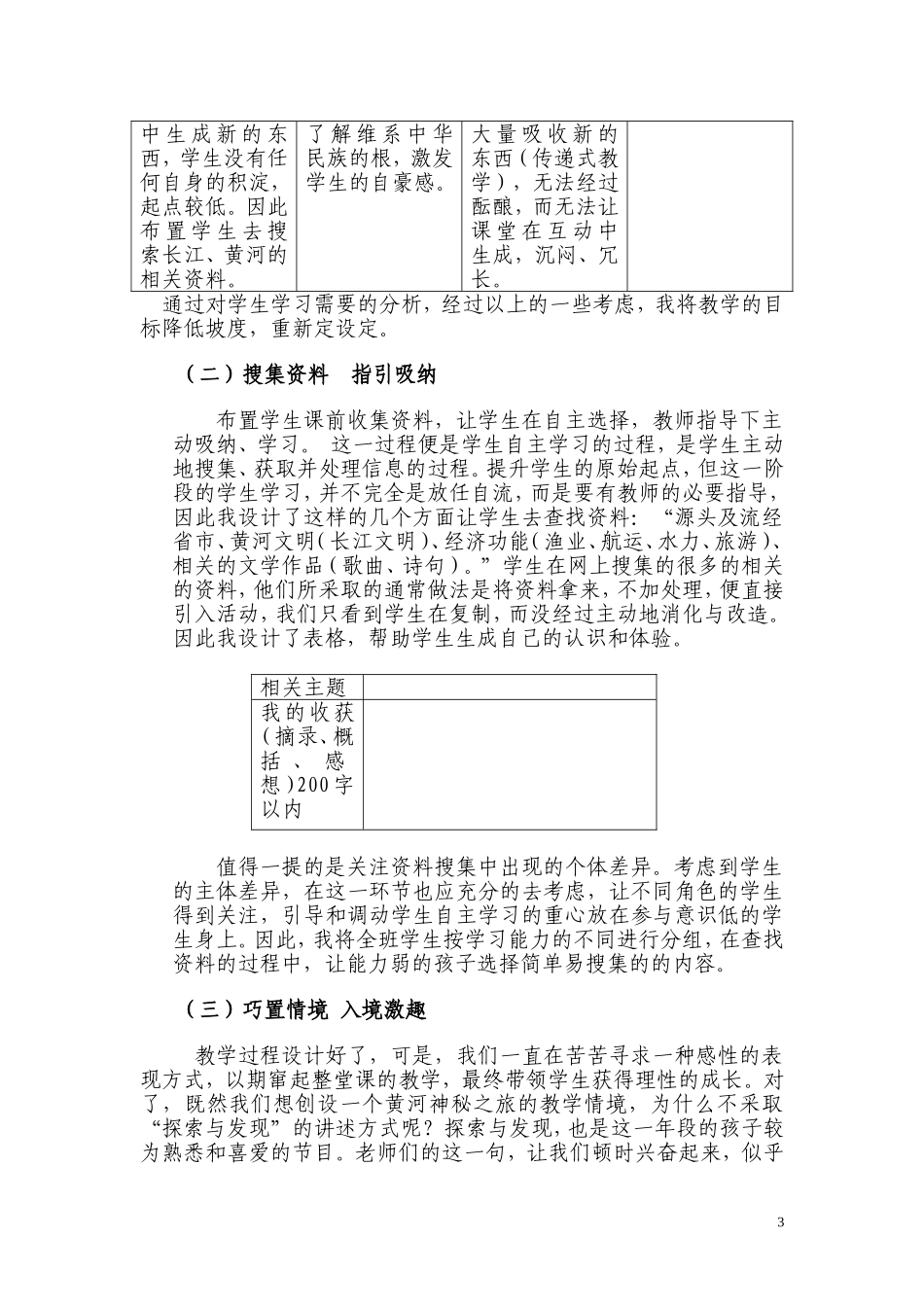

对于品社学科历史专题模块的教学探究感悟镇江市实验小学孙金平一、为什么要开展模块教学。在品德学科的教学之路上,我们像吸水的海绵,不断地吸取着新的理论,并积极践行,以不断完善课堂教学。这一次,我将关注的目光放在了课程内容上。《品德与生活》课程以儿童的生活为基础,用三条轴线和四个方面组成课程的基本框架。《品德与社会》则根据小学中高年级学生社会生活范围不断扩大的实际、认识了解社会和品德形成的需要,以儿童的社会生活为主线,将品德、行为规范和法制教育,爱国主义、集体主义和社会主义教育,国情、历史和文化教育,地理和环境教育等有机融合。针对什么内容展开研究呢?我们品德研究小组不约而同地将研究的视角放在了高年级,尤其是高年级《品德与社会》关于历史和文化教育,地理和环境教育相整合的综合性课程,由于时代久远、语言生涩、内容抽象以及教师本身的素养问题等,一直是公认的比较难以把握的教材。很多教师害怕本身的文化素养积淀不够,因此,课堂教学显得拘谨呆板、不敢开放。我也听过类似的课,那沉闷、冗长的课堂让我有种打破的冲动。我们想如果我们能探究并建构关于品社中关于历史与文化的模块教学,把的一定的教学理论运用于实践,规范较为完备、便于操作的实施程序。在规范的教学模式的示范引导下,很多老师能大大减少盲目摸索、尝试错误所浪费的时间和精力。这项工作是很有意义的,不过,教学模式的示范引导功能,旨在交给教师教学的“基本套路”,并不限制或扼杀教师的创造性。教师在运用这些“基本套路”时,可以根据具体教学条件或情境灵活调整,形成适合教学实际的“变式”。那么什么是模块教学呢?该怎样来探究我们的历史模块的教学模式的建构呢?真像是一个茫然无措的人,伸手握不住任何可以牵绊的东西。“教学模式”,好深奥的命题。只好边学边做了。教学模式我们定义为是在一定教学思想或教学理论指导下建立起来的较为稳定的教学活动结构框架和活动程序。开展研究前,我们必须有两个清醒地认识:一、由于我们的自身的局限,我们只能根据一线教师的具体现状,我们不可能构建“放之四海而皆准”的万能教学范式,我们教学模式的研究的展开层次,只能是从具体的学科教学实例(一堂课或两堂课)建构教学模式——也就是个别的教学模式。二、我们所探究的模块教学,必须经历一个从“粗坯型——“修改型”——“稳定型”的过程。这样的过程,是教1学建模探究的一个不可或缺的过程,也是教师自我的一个建构过程,更是教师提高专业化水平的一条历练之路。二、历史模块教学模式的探讨。要展开历史模块的教学,我们必须首先从课标出发,《小学品德与社会课程标准》对高年级《品德与社会》教材中的历史题材内容的教学有明确的要求:了解我国及世界的重大历史事件的基础上,引导学生感受中国长期形成的民族精神和优良传统;世界历史发展的重要历程,激发学生形成热爱祖国、珍视祖国历史、文化传统,尊重不同国家和人民的文化差异的情感、态度价值观,萌发民族自豪感、自尊心与自信心。让目标的达成在课堂中实现吧,经过思考,我决定选择的是五年级上册第四单元的《让我们来寻根》一课,进行课堂教学,期待能找到合适的教学方法。我将自己的整堂课的操作程序归结为以下步骤:学情调查需要分析——搜集资料指引吸纳——巧置情境入境激趣——创设活动体验感悟——精选资料理性上升(一)学情调查需要分析在充分解读了教材内容后,我并没有展开相应的教学设计,我想课堂是为学生的发展服务的,那么教学的起点必须从学生开始。于是我展开了学生学习需要的分析,试图通过分析来判断学生的目前水平与我期望学生达到的水平之间的差距。(ppt出示表格)现状目标差距原因分析第一步;通过对一个班级24名学生的初步调查,发现学生对于长江、黄河,这两条河流的认识仅停留在名称的认识上,对于长江、黄河的地理概貌、流经城市、以及对中华民族漫长历史中产生的作用,并不了解,使得我担心课堂的展开,可能会围绕教师的给予展开,难以在互动1、通过学习,了解长江、黄河的源头,及流经省市,知晓其大致走向。2通过资料收集,活动交流,让学生感受长江、黄河从古...