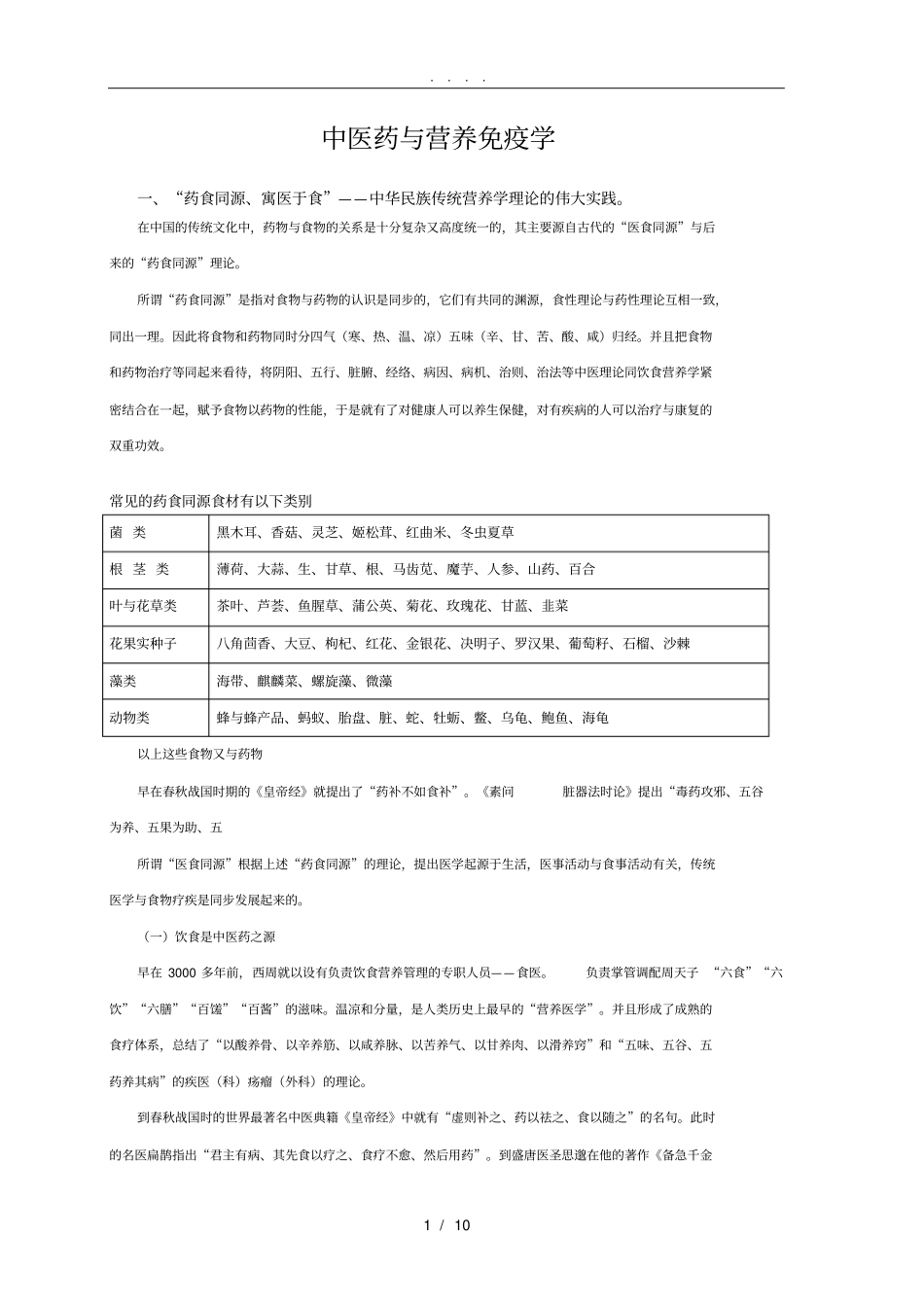

....1/10中医药与营养免疫学一、“药食同源、寓医于食”——中华民族传统营养学理论的伟大实践。在中国的传统文化中,药物与食物的关系是十分复杂又高度统一的,其主要源自古代的“医食同源”与后来的“药食同源”理论。所谓“药食同源”是指对食物与药物的认识是同步的,它们有共同的渊源,食性理论与药性理论互相一致,同出一理。因此将食物和药物同时分四气(寒、热、温、凉)五味(辛、甘、苦、酸、咸)归经。并且把食物和药物治疗等同起来看待,将阴阳、五行、脏腑、经络、病因、病机、治则、治法等中医理论同饮食营养学紧密结合在一起,赋予食物以药物的性能,于是就有了对健康人可以养生保健,对有疾病的人可以治疗与康复的双重功效。常见的药食同源食材有以下类别菌类黑木耳、香菇、灵芝、姬松茸、红曲米、冬虫夏草根茎类薄荷、大蒜、生、甘草、根、马齿苋、魔芋、人参、山药、百合叶与花草类茶叶、芦荟、鱼腥草、蒲公英、菊花、玫瑰花、甘蓝、韭菜花果实种子八角茴香、大豆、枸杞、红花、金银花、决明子、罗汉果、葡萄籽、石榴、沙棘藻类海带、麒麟菜、螺旋藻、微藻动物类蜂与蜂产品、蚂蚁、胎盘、脏、蛇、牡蛎、鳖、乌龟、鲍鱼、海龟以上这些食物又与药物早在春秋战国时期的《皇帝经》就提出了“药补不如食补”。《素问脏器法时论》提出“毒药攻邪、五谷为养、五果为助、五所谓“医食同源”根据上述“药食同源”的理论,提出医学起源于生活,医事活动与食事活动有关,传统医学与食物疗疾是同步发展起来的。(一)饮食是中医药之源早在3000多年前,西周就以设有负责饮食营养管理的专职人员——食医。负责掌管调配周天子“六食”“六饮”“六膳”“百馐”“百酱”的滋味。温凉和分量,是人类历史上最早的“营养医学”。并且形成了成熟的食疗体系,总结了“以酸养骨、以辛养筋、以咸养脉、以苦养气、以甘养肉、以滑养窍”和“五味、五谷、五药养其病”的疾医(科)疡瘤(外科)的理论。到春秋战国时的世界最著名中医典籍《皇帝经》中就有“虚则补之、药以祛之、食以随之”的名句。此时的名医扁鹊指出“君主有病、其先食以疗之、食疗不愈、然后用药”。到盛唐医圣思邈在他的著作《备急千金....2/10要方》一书中有“食治”专篇。收集用以食疗的食材达154种。并提出了“为医者,当晓病源、知其所犯、以食治之、食疗不愈、然后命药”的临床治疗原则。并认为能够用“若能用食平疴、适性遗疾者、可谓良工”。的是名医、好医。试问我们今天的医生能有几人有此医道,有此耐心。虽然当今医学界仍把:“医疗、营养、护理是临床治疗的三大环节”作为重要的理念,但是在所谓以西方对抗性治疗为主导的世界医学界,无不把营养、保健仍至中医科学,列为所谓的非主流医学,其后果是药越来越多,病越生越怪。人类生理和心理痛苦指数比100年前增加了1.5倍。在新世纪的今天,是人类对他康、长寿的需求,又一次把中华民族的中医药吸收饮食医疗推倒了时代的前沿,并期待我们发扬光大。(二)中医药对人体营养要素的解读现代营养学认为有六大营养要素是人体不可缺的,即蛋白质、碳水化合物、脂肪、矿物质、维他命和水,其实这些容和精髓中医药早有科学的临床应用。1、“可一日无肉、不可一日无豆”蛋白质、多肽、氨基酸——人体最主要的宏量元素。我们知道蛋白质一词是来源于希腊语的“最主要的”它很恰当地描述了这一重要的营养素在人体的地位。自从荷兰化学家马尔德发现蛋白质以来,在营养学界一直把它认为是“头等质量”的东西。2300年以前汉代安发明豆腐制造术,就是人类最早科学利用蛋白质的最大发明。我们知道人体的一切器官都是由蛋白质所构成,从微小的细胞到有形态的组织以与一切的人体器官都是蛋白质组成,生物化学家在研究蛋白质时发现构成人体蛋白质的最小单位是氨基酸,其中有8种是人体自身无法合成,当我们摄取缺乏或者合成障碍时人就会生病,如糖尿病、肝病等等。你们知道猫为何要捉老鼠吗?就是因为猫需要一种特殊的氨基酸——牛磺酸。这种氨基酸虽然不能和其它的氨基酸合成蛋白质,但是它能够降低血液中的胆固醇,改善肝脏代销利肝功能,对神经细胞的形成有促进作用。其实人类在...